法律-犯罪构成——犯罪主观方面、客体、客观方面

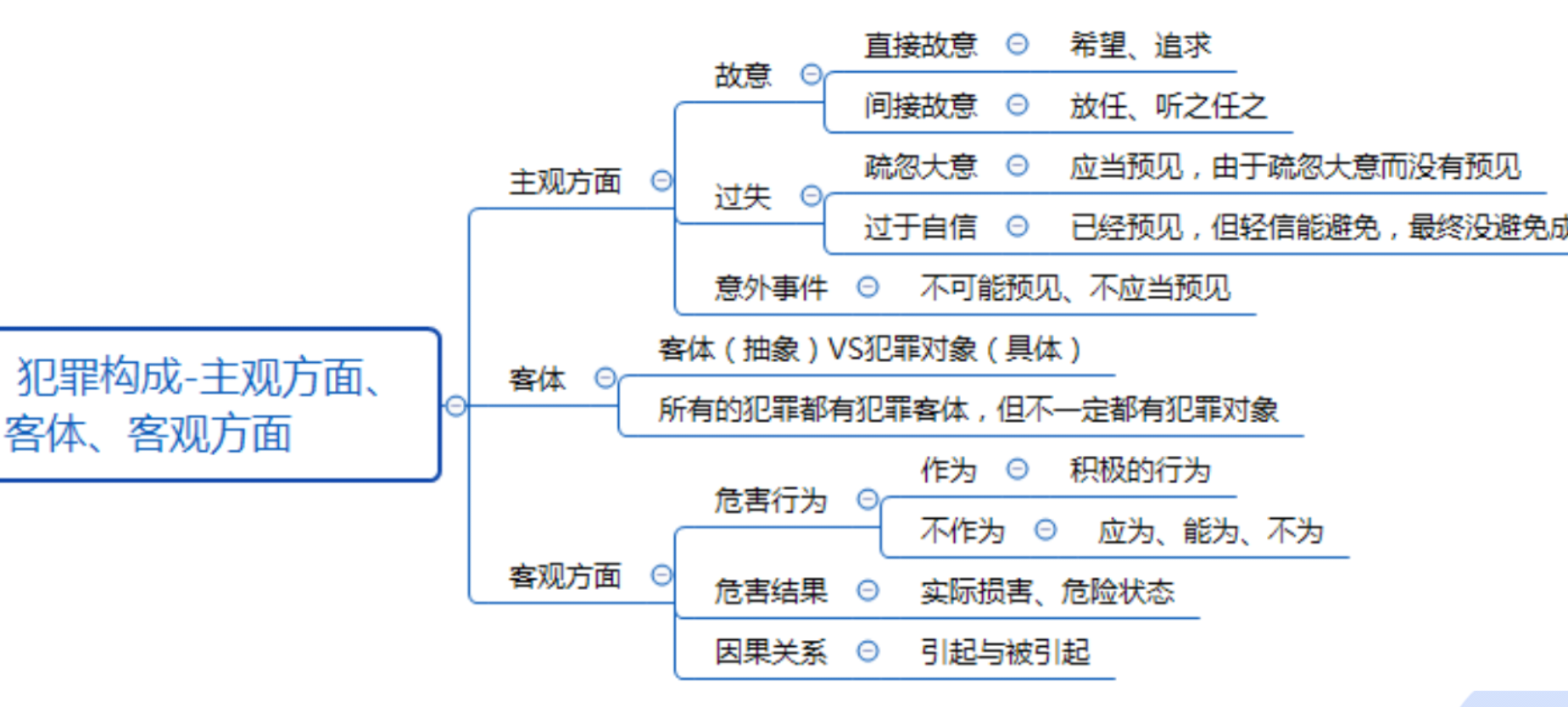

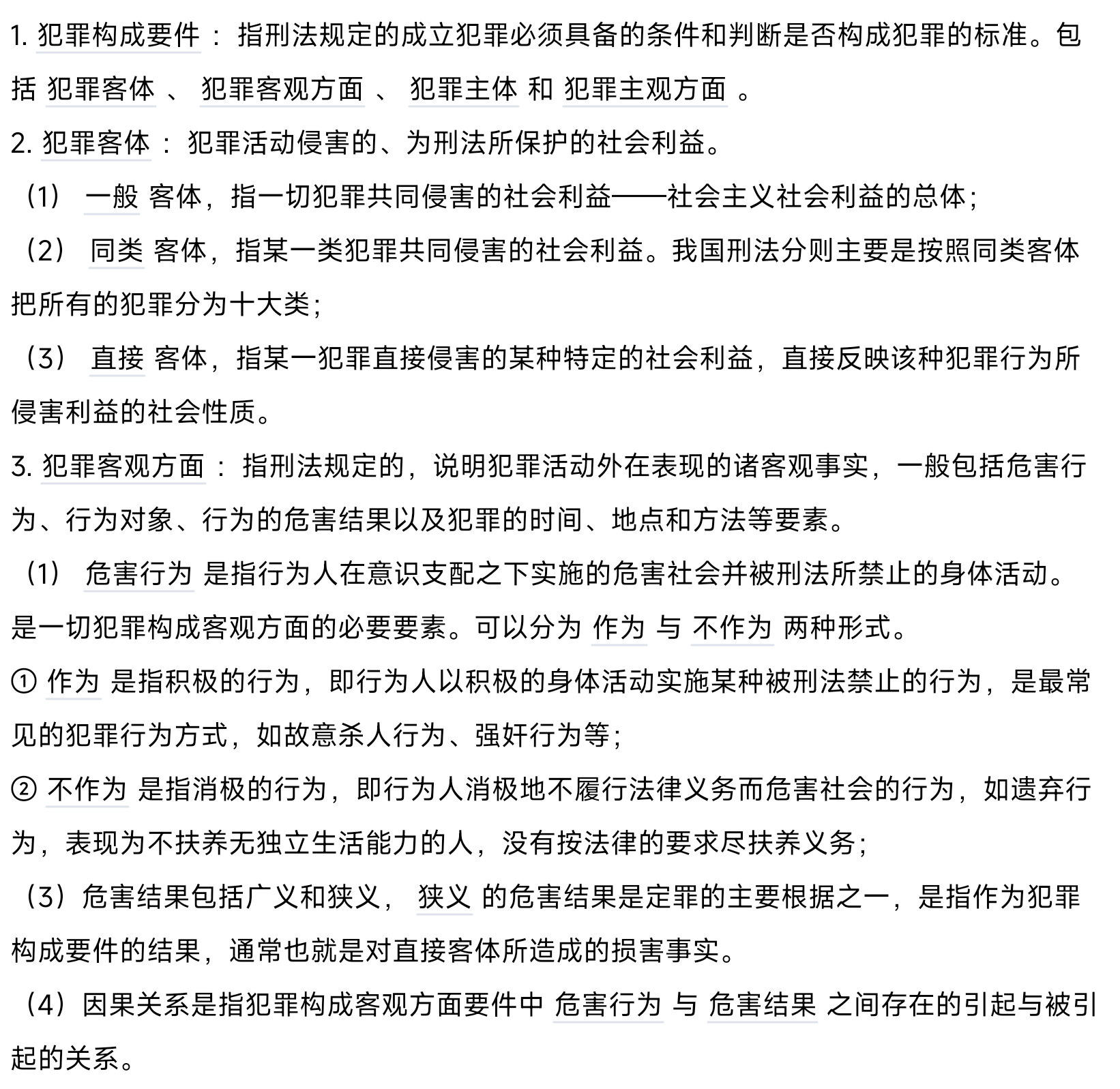

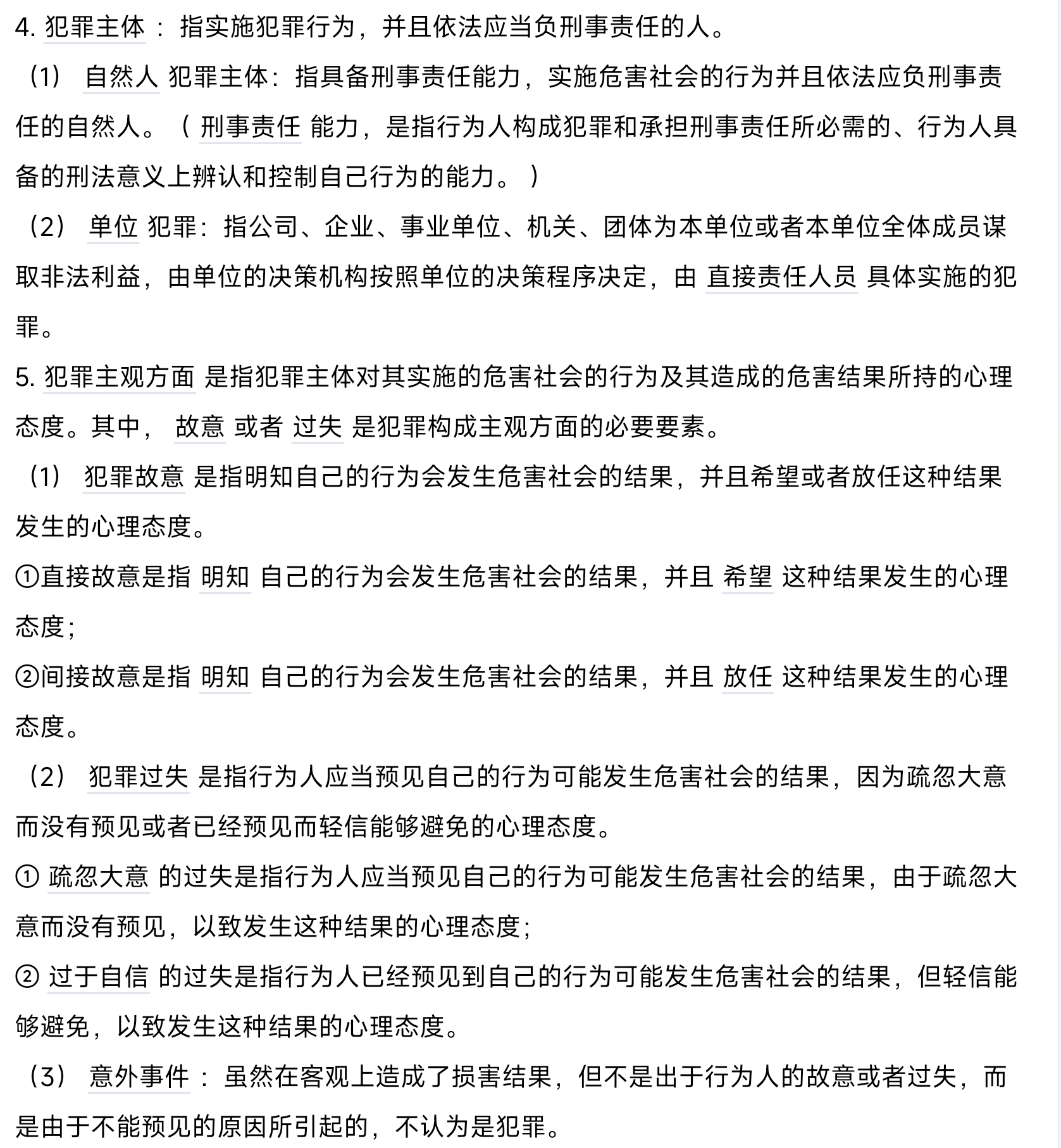

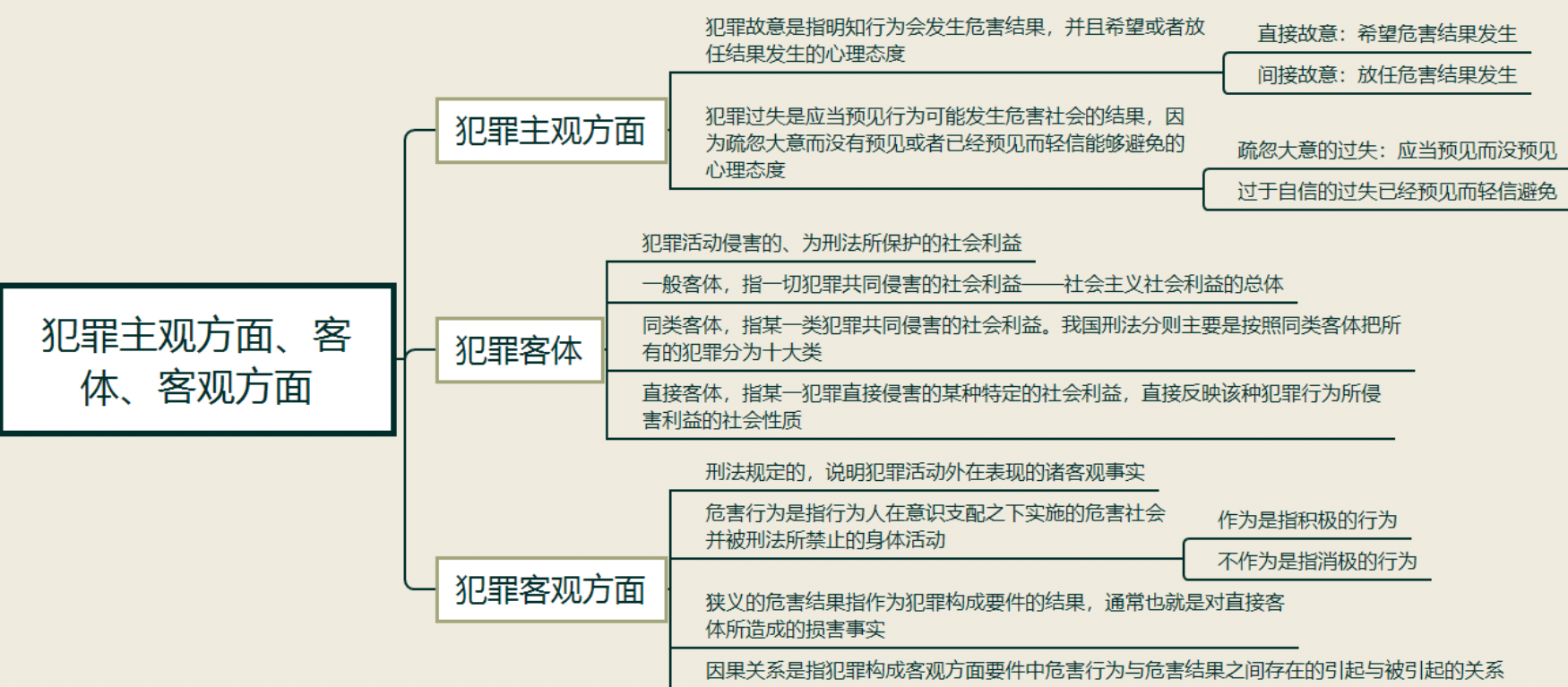

1.犯罪主观方面指心理态度,即为什么要犯罪,分为故意犯罪和过失犯罪。

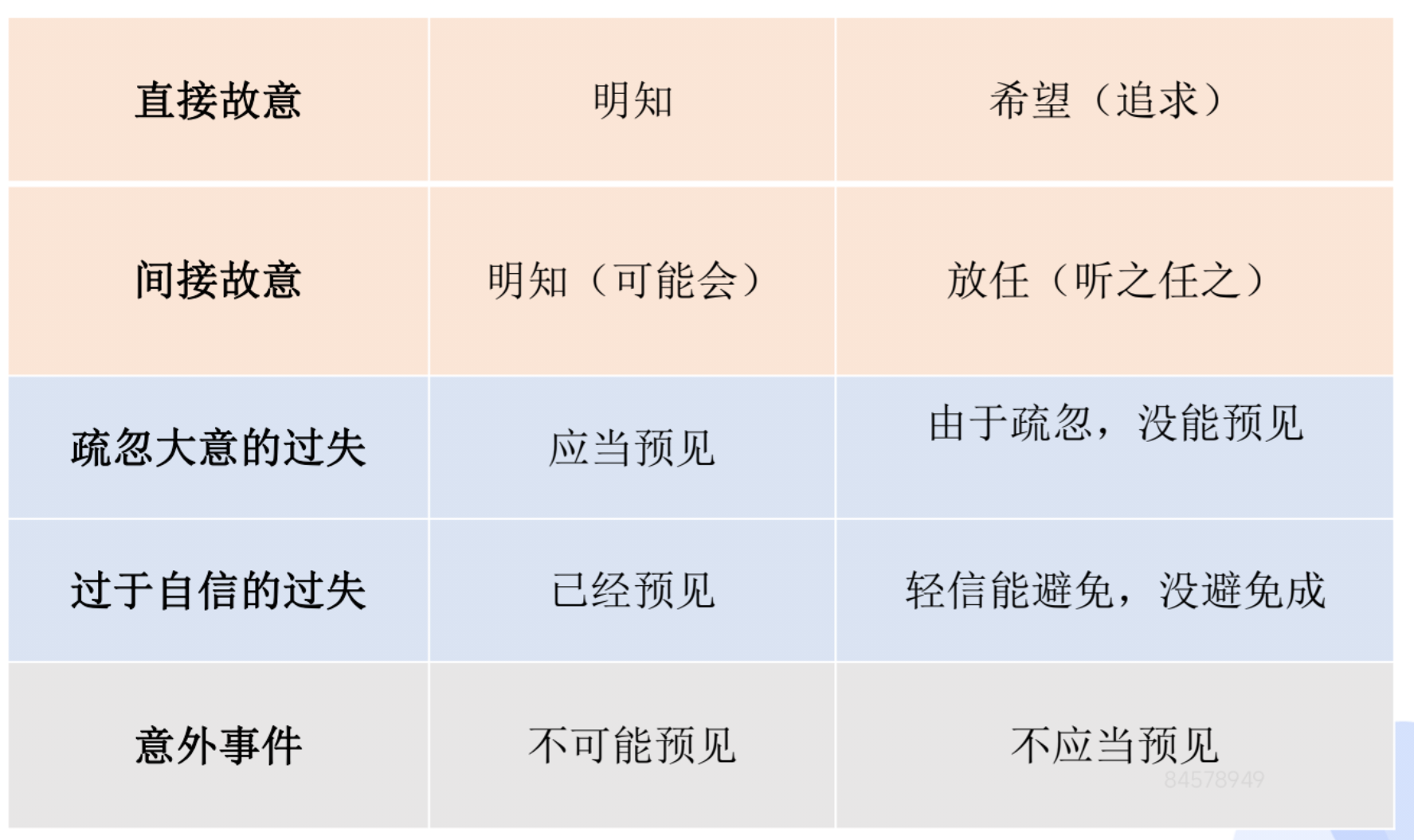

2.故意犯罪分为直接故意和间接故意。

(1)直接故意:明知自己的行为会发生危害社会的结果,并希望和追求结果发生。

(2)间接故意:明知自己的行为可能发生危害社会的结果,但有意放任,即听之任之、

无所谓、漠视的态度。如复旦大学林森浩投毒案,林森浩在饮水机中投毒,明知道自己的行

为会毒死黄洋同学,是明知会发生并希望发生,属于直接故意;如果林森浩投毒到饮水机会

伤及无辜,其他小伙伴因此死亡,林森浩明知其他同学被毒死的结果可能发生,而有意放任、

听之任之,属于间接故意。

1.疏忽大意的过失:应当预见而由于疏忽大意没有预见。

2.过于自信的过失:已经预见自己的行为可能发生危害社会的结果,但轻信可以避免,

最终没有避免结果发生。

3.例子:甲购买 100 万的车,但一直没有驾照而没开车,甲拿到驾照后,在开车时没有

看后视镜将一小女孩压死,作为一个司机是应当预见不看后视镜会发生危害的结果,而甲疏

忽大意没有预见,属于疏忽大意的过失。关键词如没想到、不料;甲出狱后,继续开车成为

老司机,开车时看到一个小女孩,但相信自己的技术,结果不看后视镜将小女孩压死,甲作

为老司机已经预见自己的行为可能发生危害的结果,但轻信可以避免,最终没有避免,属于

过于自信的过失。

4.意外事件(补充考点):行为人当时不可能预见,也不应当预见(没有预见的可能性),

如甲在马路上打喷嚏时旁边的乙因受到惊吓而心脏病发死亡,甲不可能预见也不应当预见乙

有心脏病,因此该事件属于意外事件,甲不负刑责,但会有民事赔偿。考试中死得蹊跷、死

得离奇的情况可能是意外事件。

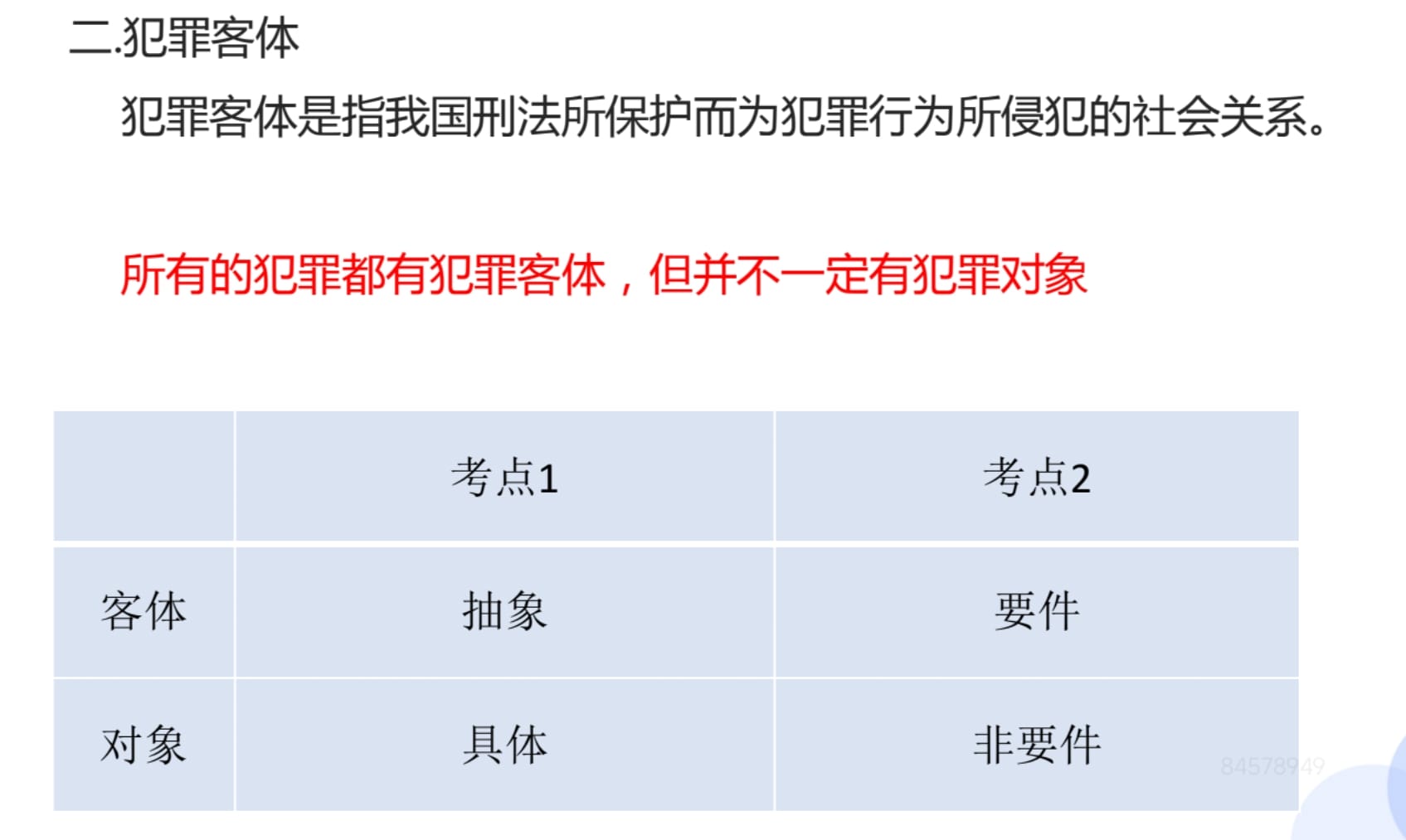

1.犯罪客体是抽象的概念,是指我国刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的社会关系,注意

有的教科书中将社会关系表述为社会利益。

2.犯罪客体和犯罪对象的区别:犯罪客体是抽象的概念,指一种社会关系。犯罪对象是

具体的,指具体的人或物,如甲偷了一个钱包,犯罪客体是抽象的社会关系(公民的财产权),

而犯罪对象是钱包本身。

3.所有的犯罪都有犯罪客体,但并不一定有犯罪对象(正确)。犯罪客体是犯罪的四要

件之一,罪名成立四要件缺一不可,所以所有的犯罪都有犯罪客体,但不一定有犯罪对象,

如偷越国境罪,甲跨越国境罪后没有人或物受到伤害,而损害的是一国的边境管理制度。

1.犯罪的客观方面是刑法中所规定的犯罪必须具备的条件和实施,分别是危害行为、结

果和因果关系。

2.危害行为包括作为和不作为。

(1)作为是积极的行为,如甲杀人时将刀插到乙的心脏上是积极的行为,属于作为犯

罪。

(2)不作为:是应为、能为而不为,甲在路上看到着火而不救火不构成犯罪,因为甲

没有救火的义务,而甲是消防队员如果不救火构成不作为,消防员是应为(职责)、能为(经

过训练、有设备)而不为,故构成不作为的犯罪。

1.危害结果是实际的损害或现实的危险状态,如甲将乙杀死,尸体是实际的损害。危险

状态如投放危险物质罪,甲将砒霜投放到水井中,让水有危险的状态,即使没有人喝也构成

犯罪。

2.因果关系是指犯罪客观方面中的危害行为同危害结果之间存在的引起与被引起的关

系。如甲捅了一个人 20 刀,致人死亡,用刀捅和死人之间就是因果关系(引起与被引起的

关系)。注意:巫蛊杀人,例如甲恨张三,每天念咒,乙三个月后死亡,甲不构成故意杀人

罪,因为二者之间不存在引起与被引起的因果关系,我国不承认迷信手段杀人。