历史文化-汉族传统节日(二)

Last updated on

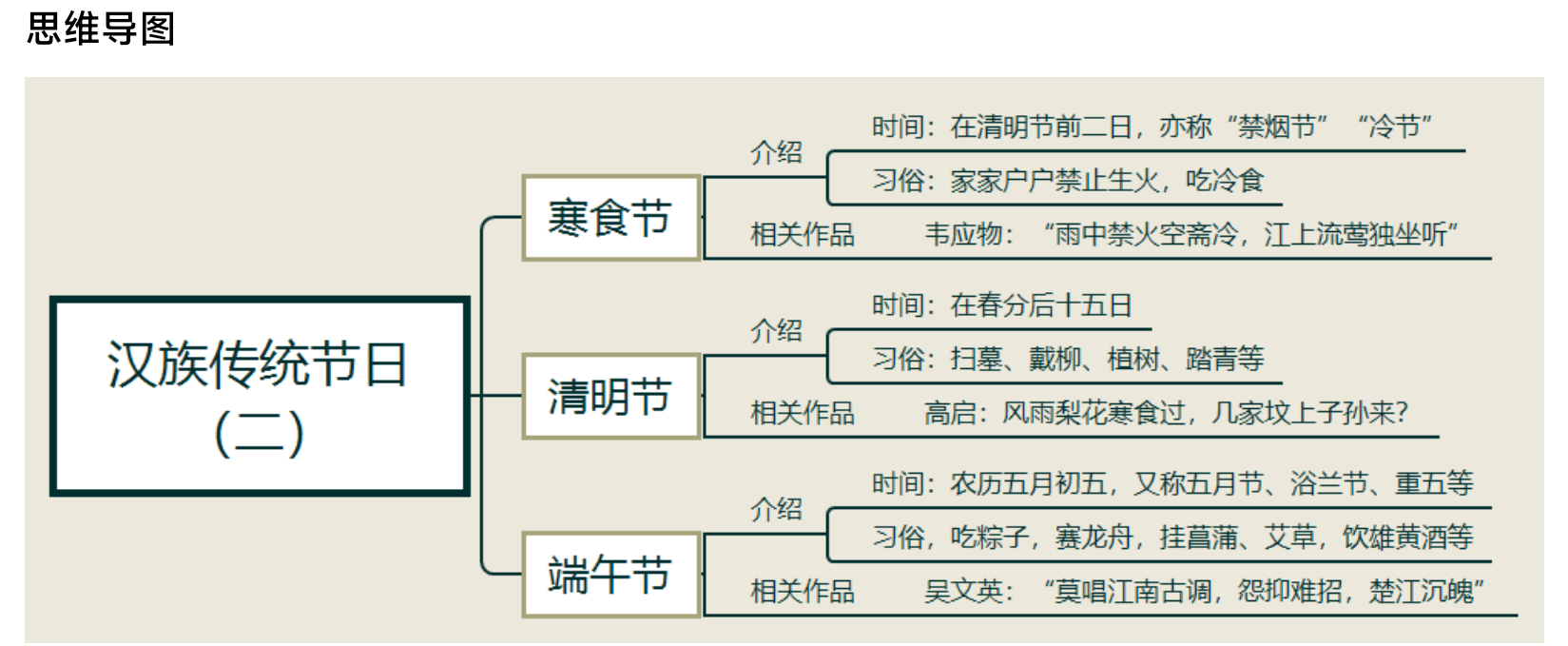

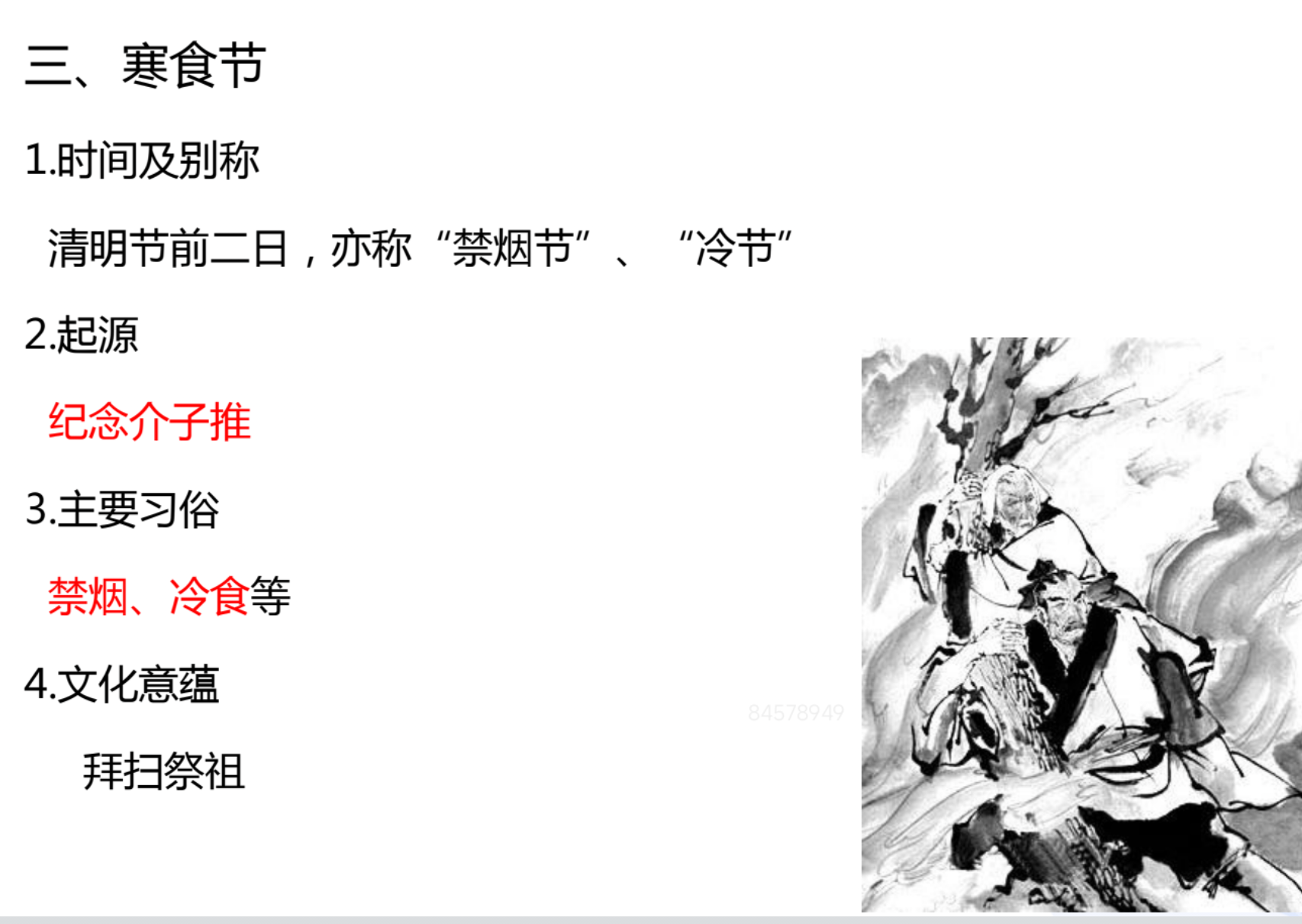

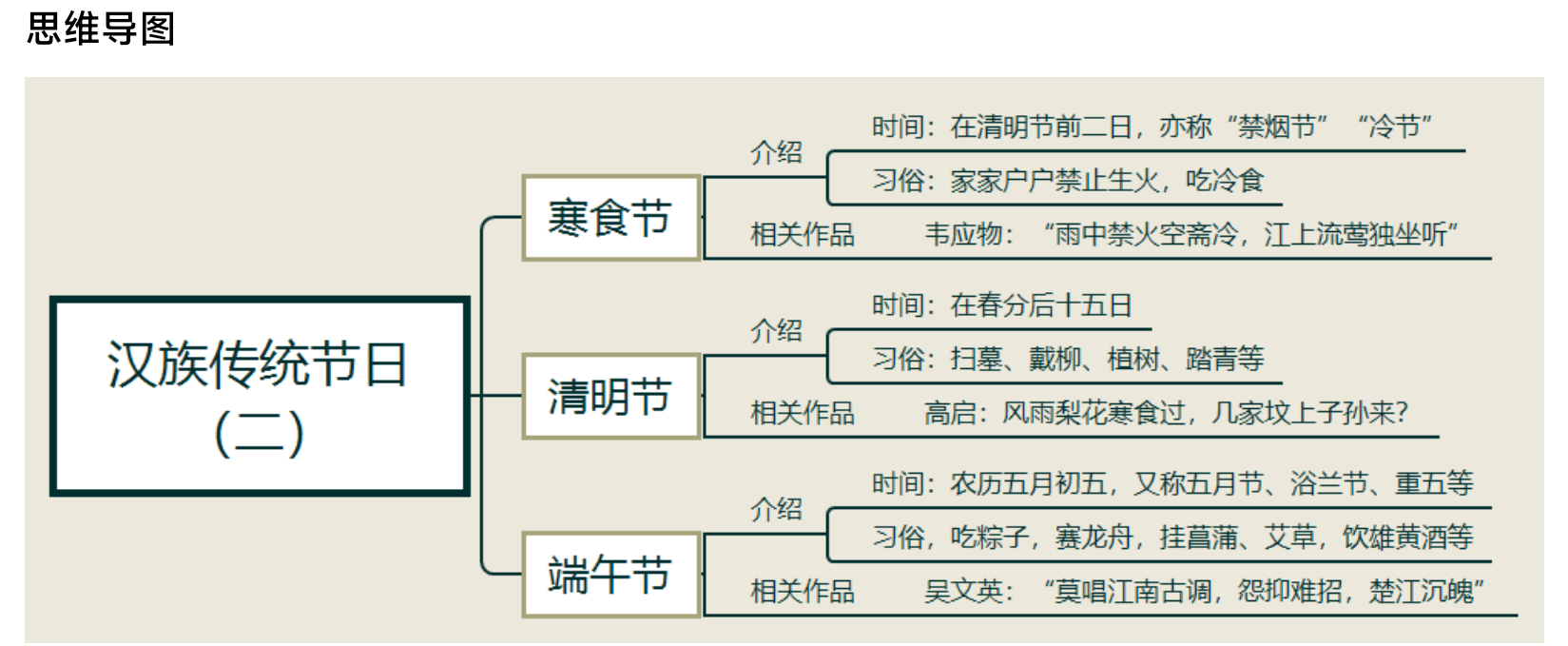

1.时间及别称:寒食节相对陌生一些,因为现在没有特别过这个节,古代有这个节日,

后来慢慢和清明节合二为一。清明节前二日,亦称“禁烟节”“冷节”。

2.起源:为了纪念介子推。春秋时期,晋国发生内乱,晋公子重耳遭到晋献公的追杀,

颠沛流离在外十九年,介子推等人与重耳患难与共,吃尽了苦头。在最艰难的时刻,介子推

甚至割下自己大腿上的肉让重耳充饥,当重耳知道自己吃的是介子推的肉时非常受感动,决

定有朝一日当上君王之后一定要好好报答他。后来重耳当上君王,成为晋文公,想要封赏介

子推,但介子推认为是自己应该做的而拒绝了,与母亲归隐山林。晋文公带人前去寻访,但

找不到介子推,晋文公寻人心切,听信小人谗言,下令放火烧山让介子推现身,结果意外将

介子推及其母亲烧死了。晋文公非常懊悔,下令在这一天(介子推的忌日)家家户户禁烟火,

吃三天冷食,以此纪念介子推。

3.主要习俗:家家户户禁止生火,吃冷食(不需生火加热就可食用的食物)。

4.文化意蕴:寒食节刚开始是为了纪念介子推,后逐渐与清明节合并,演变为以拜扫祭

祖为主。

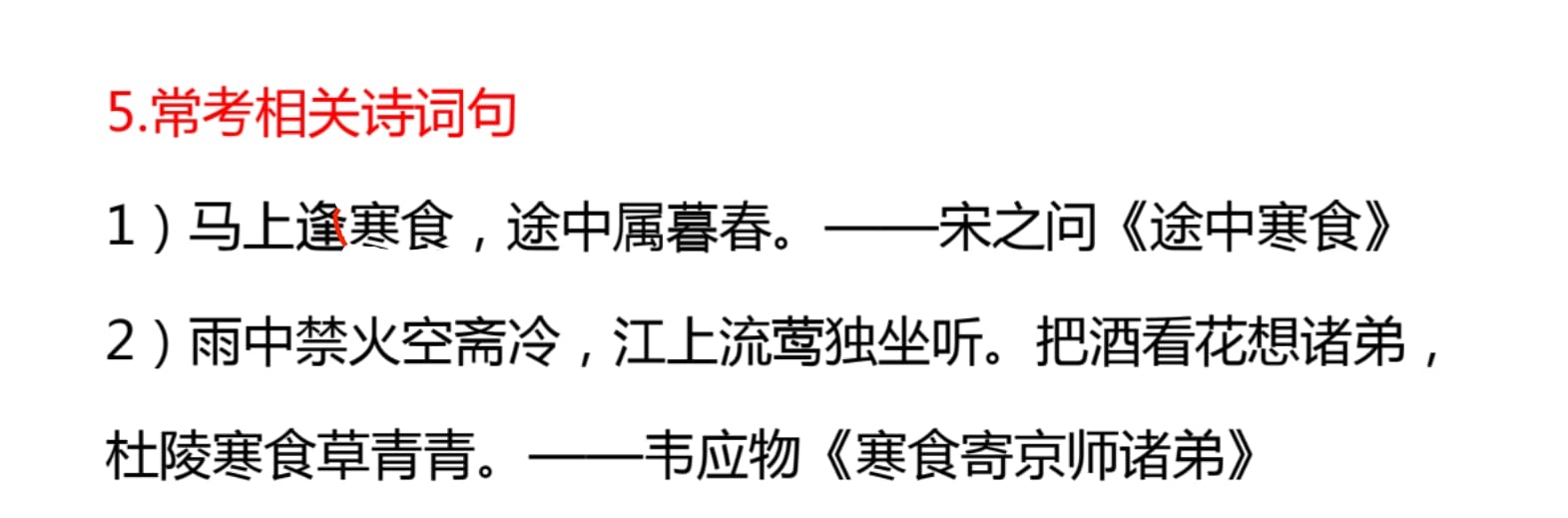

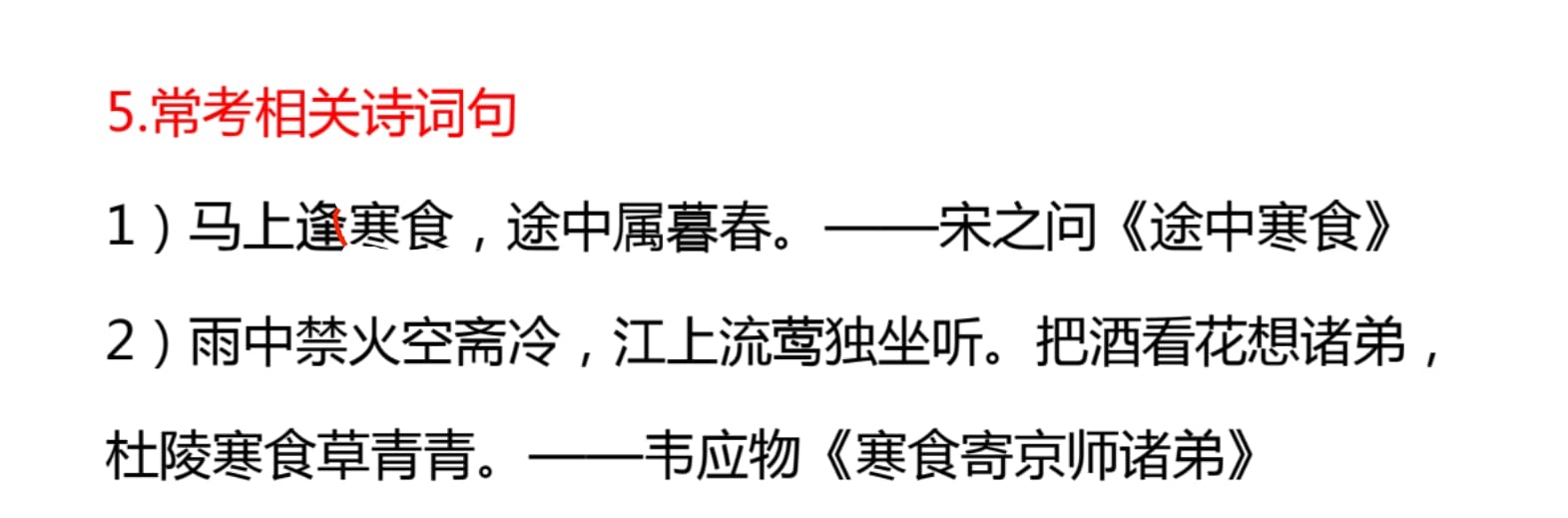

5.常考相关诗词句:

(1)唐代宋之问的《途中寒食》:“马上逢寒食,途中属暮春”,关键词“寒食”。

(2)唐代韦应物的《寒食寄京师诸弟》:“雨中禁火空斋冷,江上流莺独坐听。把酒

看花想诸弟,杜陵寒食草青青”,关键词“禁火”“寒食”。

(3)一些诗句有“新火”(节日禁烟禁火,节后才可以开始生火,称“新火”)一词,

也对应寒食节

1.时间:一般是春分后的十五天,大概在农历三月份(公历 4 月初)。现在清明节是国

家法定节假日,大概是公历 4 月 4 日、4 月 5 日或 4 月 6 日。

2.起源:来自二十四节气中的清明节气。考查以节气命名的节日,选择清明节。

3.主要习俗:

(1)扫墓:上坟,祭祀先人。

(2)戴柳:戴柳、插柳在一些地方有纪念年华的意思。在古代“柳”多指代留恋之意,

清明节正值春天,女子戴柳表示对青春年华的珍惜和留恋。

(3)植树、踏青、荡秋千、放风筝:适合这个季节。

4.文化意蕴:扫墓体现对先人的缅怀;植树、踏青、荡秋千、放风筝等体现人与自然的

和谐相处。

5.常考相关诗词句:

(1)唐代杜牧的《清明》:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?

牧童遥指杏花村”。

(2)白居易的《清明夜》:“好风胧月清明夜,碧砌红轩刺史家”,描写的是清明节

的晚上,白居易独自走在走廊中,欣赏眼下的风景。

1.时间:农历五月初五,又称五月节、浴兰节、重五等。端午正值夏天,是皮肤病多发

的季节,古人以兰草汤沐浴去污因此称“浴兰节”;五月初五,因为月和日都是五,因此称

为“重五”。

2.传说:

(1)纪念春秋末期吴国大夫伍子胥,他是吴王夫差身边的大臣。伍子胥对吴王夫差说

勾践是心腹大患,必须要除去他,但夫差不听,而且听信谗言,反说伍子胥阴谋反吴,于是

给伍子胥一把剑,让他自杀,后来将伍子胥的尸体投到了江里,相传是五月五日投江,因此

是为了纪念伍子胥。

(2)纪念东汉孝女曹娥。曹娥的父亲溺水而亡,但好多天都不见尸体,14 岁的曹娥天

天在江边哭,在 17 天后(五月初五)也投了江,再过 5 天后抱着其父的尸体出来,就此传

为神话。

(3)纪念屈原(流传最广)。屈原是战国时期楚国人,后遭到排挤而被流放,在楚国

灭亡后,屈原自沉汨罗江,以身殉国。重点记住端午节是为了纪念屈原。

3.习俗:

(1)吃粽子:屈原于五月初五投汨罗江,此后为蛟龙所困,蛟龙最怕五色丝线和艾草,

百姓害怕屈原挨饿,于是用艾草包裹着糯米饭,用五色丝线捆绑,将粽子投入水中,以驱赶

蛟龙。

(2)赛龙舟:屈原投江后,当地百姓马上划船捞救,一直到了洞庭湖。

(3)挂菖蒲和艾草:端午是入夏后的第一个节日,气温上升,疾病多发,人们在家门

口挂几株菖蒲和艾草,用来祛病、防蚊、辟邪。

(4)佩香囊和饮雄黄酒:意在祛病、防病,古语有“饮了雄黄酒,病魔都远走”,雄

黄酒也有杀菌、驱虫、解五毒的功效。

4.文化意蕴:端午节有关屈原的传说体现了民众的国家意识和民族意识,带有爱国情怀,

挂菖蒲和艾草、佩香囊和饮雄黄酒都体现了适用这个节令、驱邪避害的诉求。

5.相关诗句:

(1)粽包分两髻,艾束著危冠(陆游《乙卯重五诗》):“粽包”“艾束”对应端午

节。

(2)轻汗微微透碧纨,明朝端午浴芳兰(苏轼《浣溪沙·端午》):“明朝端午浴芳

兰”也对应端午节。

(3)莫唱江南古调,怨抑难招,楚江沉魄(南宋词人吴文英《澡兰香·淮安重午》):

“楚江沉魄”就是指屈原,楚国人投了汨罗江。