历史文化-汉族传统节日(三)

Last updated on

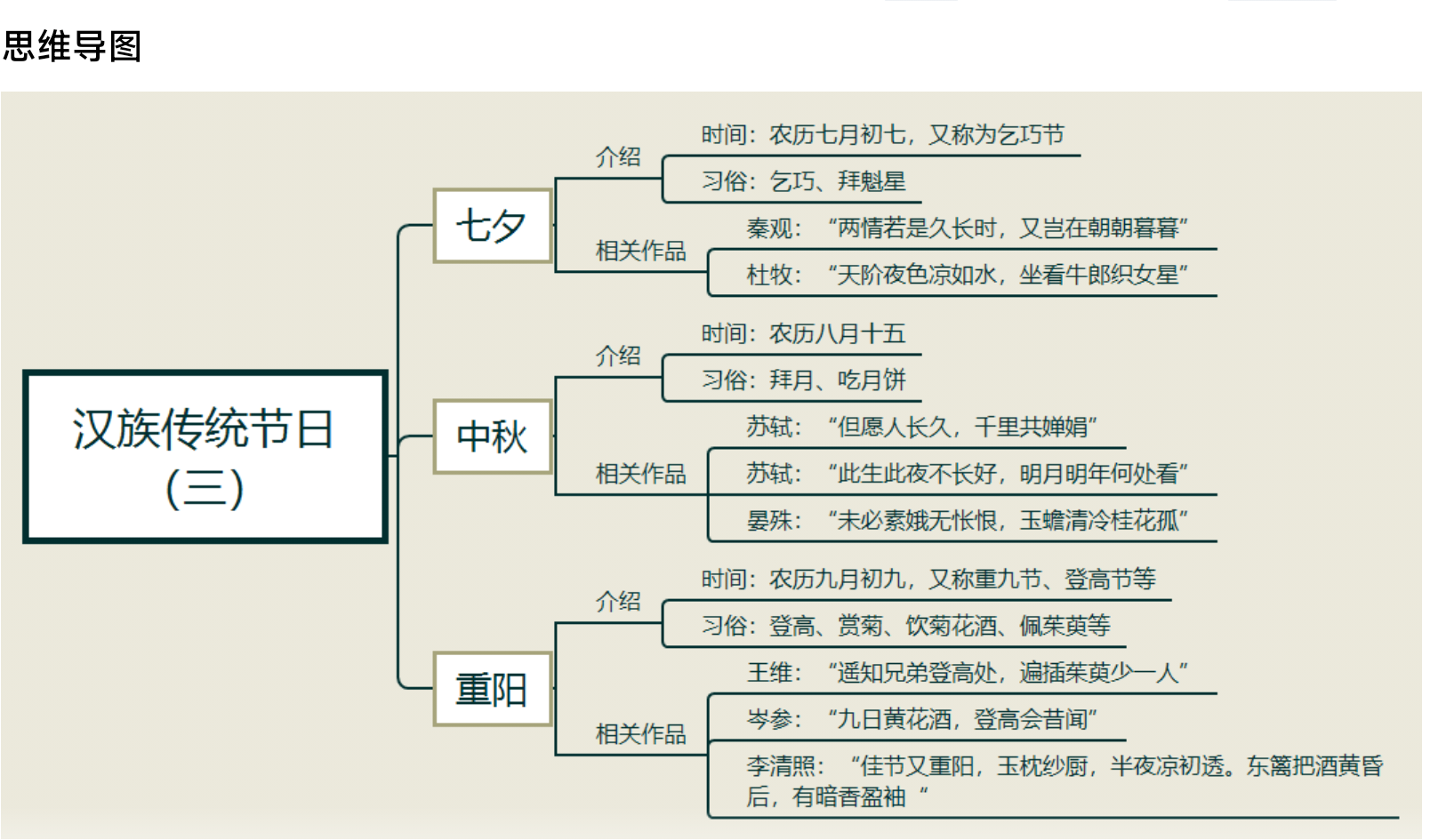

1.时间:农历七月初七,又称为乞巧节。

2.传说:这个节日和牛郎和织女有关,两人非常相爱,玉皇大帝认为二人门不当户不对,

神仙不能嫁凡人,于是硬生生将两人拆散,但后来还是被牛郎和织女的真情感动,准许二人

每年七月初七相会一次,相传这一天喜鹊会飞上天庭,在银河为二人搭鹊桥,让他们相会。

3.习俗:

(1)乞巧:七月初七晚上,女子在院中摆上水果,向织女星祈祷,请求帮助她们提高

刺绣、缝纫的技巧;还会穿针引线,比赛何人的手巧,来做一些小物品,在古代女子手巧才

能找到如意郎君。如图就是反映七夕这天女子乞巧的场景,因此七夕节又称“乞巧节”。

(2)拜魁星:传说七月七日是魁星的生日,魁星在神话中是主宰文章兴衰的神明,想

求取功名的读书人就特别崇拜魁星,在七夕这天祭拜,祈求保佑自己能够高中。

4.文化意蕴:七夕节体现了崇尚美好、期待幸福的愿望,希望找到陪自己一生的相爱的

人。

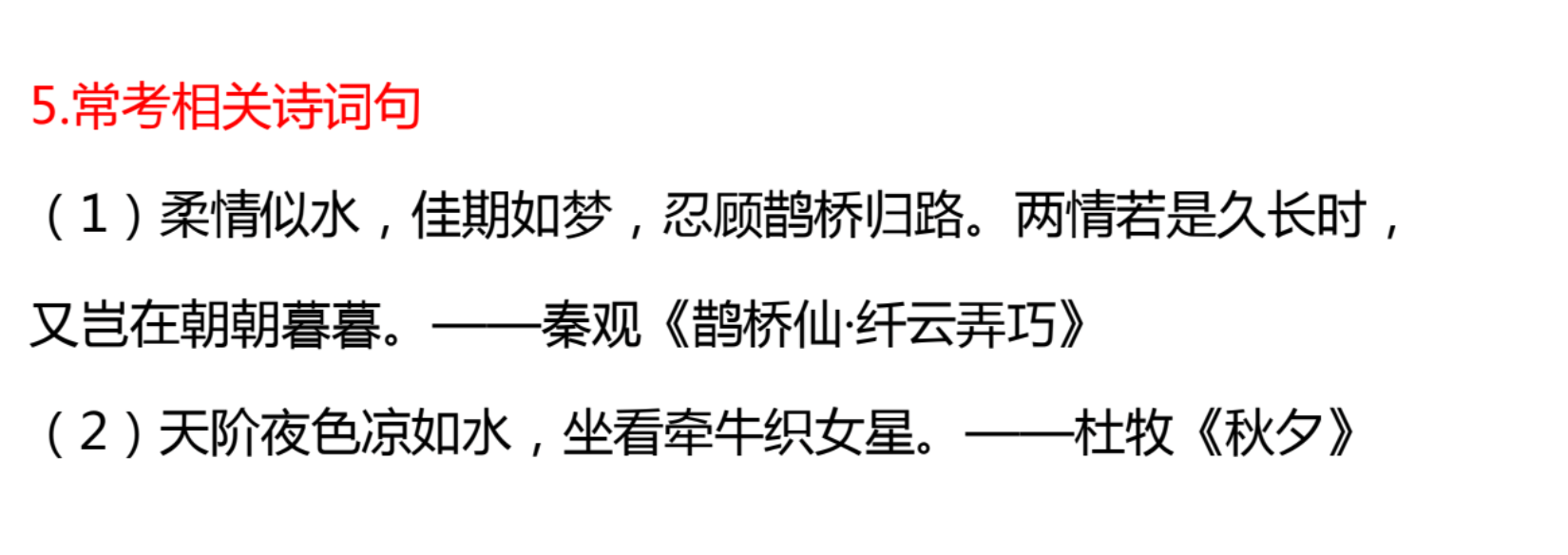

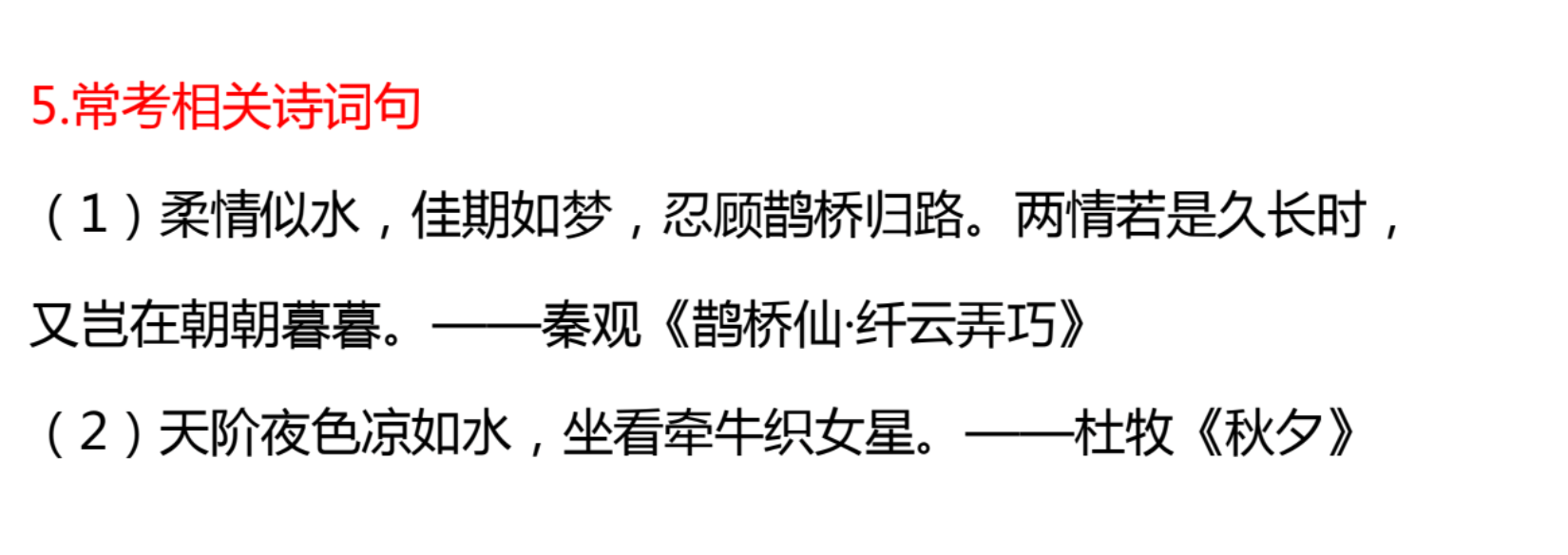

5.相关诗词句:

(1)北宋词人秦观的《鹊桥仙·纤云弄巧》:“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”。

(2)杜牧的《秋夕》:“天阶夜色凉如水,坐看牛郎织女星”,描写一个宫女在七夕

之夜借着羡慕牛郎织女来表达自己孤独寂寞的心情。

1.时间:农历八月十五,又称为团圆节、八月节等。八月十五时月亮更圆、更明亮,因

此又叫做追月节。

2.起源:“中秋”最早出现于先秦时期的儒家经典《周礼》,古代有夕月的习俗,即祭

拜月神。

3.传说:与后羿和嫦娥有关。后羿射下九个太阳后,王母娘娘奖励他一颗长生不老的仙

丹,后羿舍不得吃,交给嫦娥保管,蓬门是后羿的门徒,特别想得到这颗仙丹,趁后羿不在

家逼迫其妻子嫦娥交出仙丹。嫦娥情急之下吞下仙丹而飞上天去,这一天正好是八月十五,

嫦娥心里非常舍不得后羿,就住在了离地球最近的月亮上。后羿回家后看不到嫦娥,非常伤

心,在每年的八月十五摆宴席,期望和嫦娥相聚。

4.习俗:

(1)拜月:在院子里摆放大香案,放上食品,点上红烛,全家跪拜,祈求保佑一家子

平平安安、团团圆圆。

(2)吃月饼:“月饼”一词最早见于南宋吴自牧的《梦梁录》,当时的月饼只是一种

饼形的食品,后来人们逐渐将中秋赏月和品尝月饼结合在一起,寓意家人团圆。

5.文化意蕴:表达对于团圆的渴望。

6.相关诗句:

(1)苏轼的《水调歌头·明月几时有》:“但愿人长久,千里共婵娟”,“婵娟”指

代的是月亮。

(2)苏轼的《阳关曲·中秋作》:描写苏轼和弟弟苏辙久别重逢,共赏中秋月的事。

两人聚后不久又得分开,有点伤感,“此生此夜不长好,明月明年何处看”。

(3)北宋词人晏殊的《中秋月》:“未必素娥无怅恨,玉蟾清冷桂花孤”,“素娥”

就是指嫦娥。

1.时间:农历九月初九,又称为重九节、登高节(与习俗有关)。

2.起源(简单了解):在《易经》中,将六定为阴数,九定为阳数,两九相重就是重九,

也叫“重阳”,古人认为这是个值得庆贺的吉利日子。

3.习俗:

(1)登高:重阳节正值秋天,适合登高望远,让人心旷神怡、健身祛病。

(2)赏菊:在传统的认知中,菊花象征长寿,菊花大会一般会在重阳节举办,很多人

赴会赏菊,希望能够长寿。

(3)饮菊花酒:菊花酒在古代被看作是祛灾祈福的吉祥酒。

(4)佩茱萸:茱萸入药可以制成药酒来养生祛病,人们喜欢在这一天佩戴茱萸,辟邪、

求吉。

4.文化意蕴:登高、赏菊都表现人们对于步步高升、高寿的意愿;佩茱萸是辟邪求吉。

后来因为王维的名句“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”,还表达对亲朋好友的思念之情。

5.相关诗句:

(1)王维《九月九日忆山东兄弟》:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”,“佳节”

指重阳节。

(2)“九日黄花酒,登高会昔闻”,“黄花酒(菊花酒)”“登高”对应重阳节。

(3)宋代词人李清照的《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》:“东篱把酒黄昏后,有暗香盈

袖”,通过重阳节把酒赏菊的情景表达对丈夫赵明诚的思念。