历史文化-汉族传统节日(一)

Last updated on

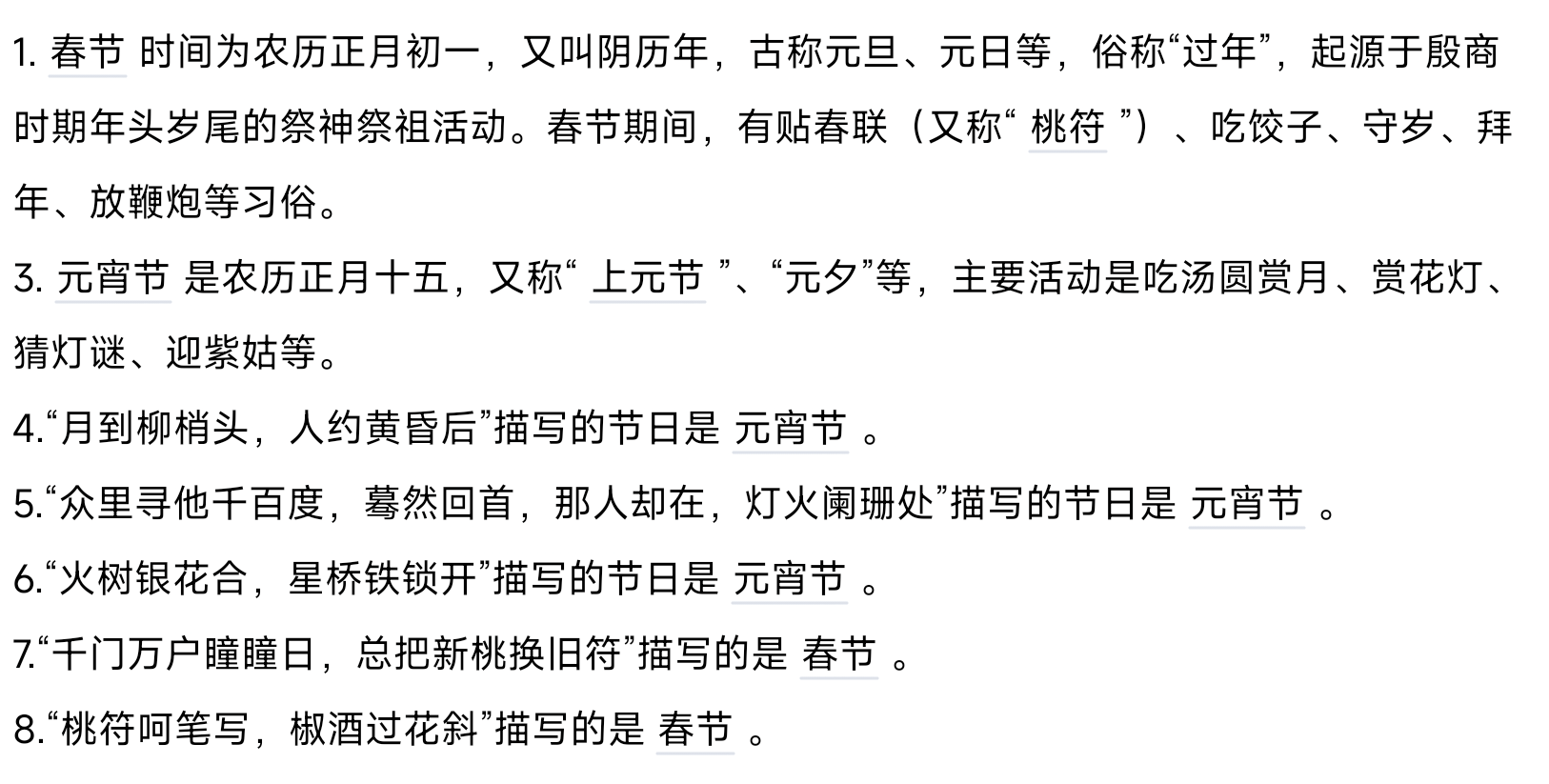

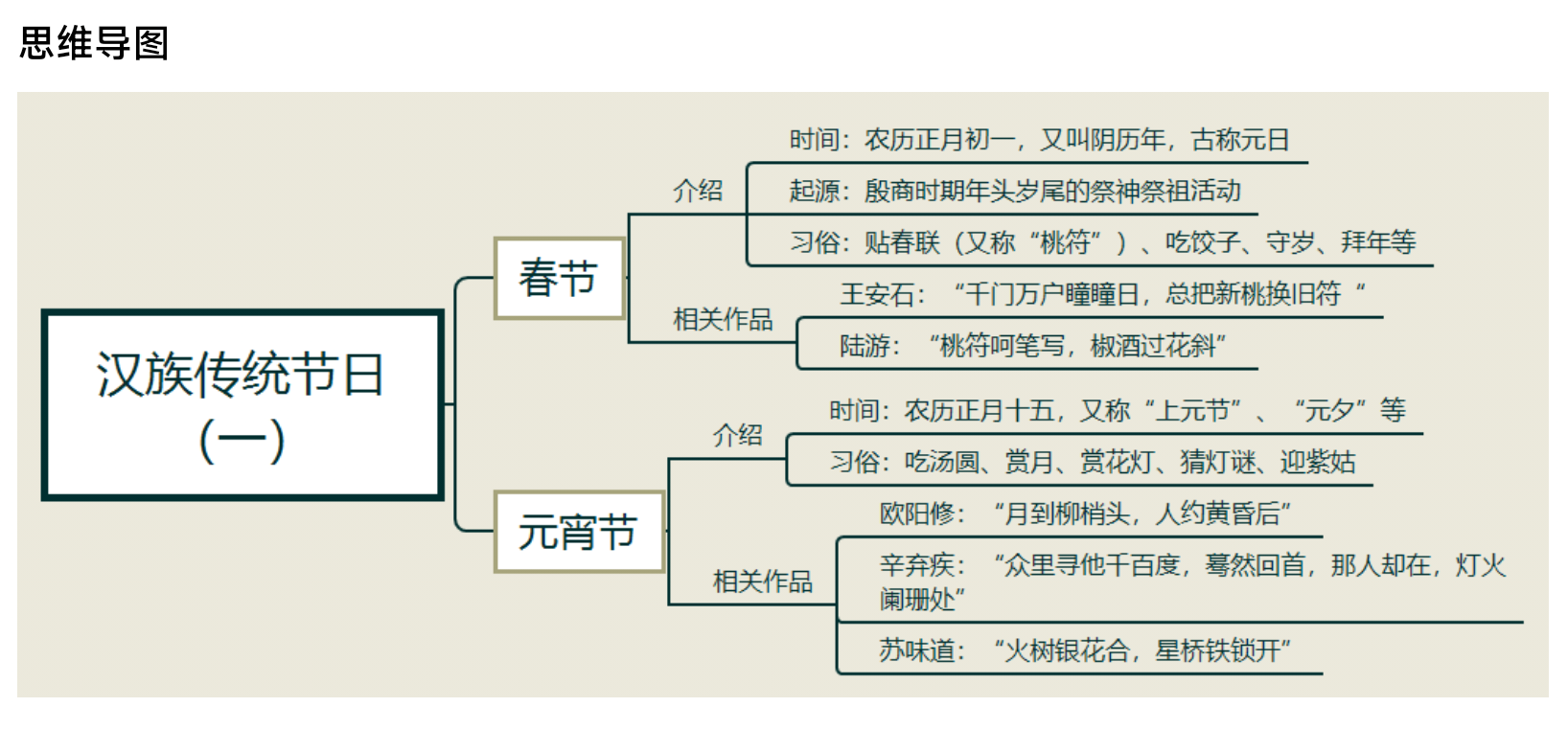

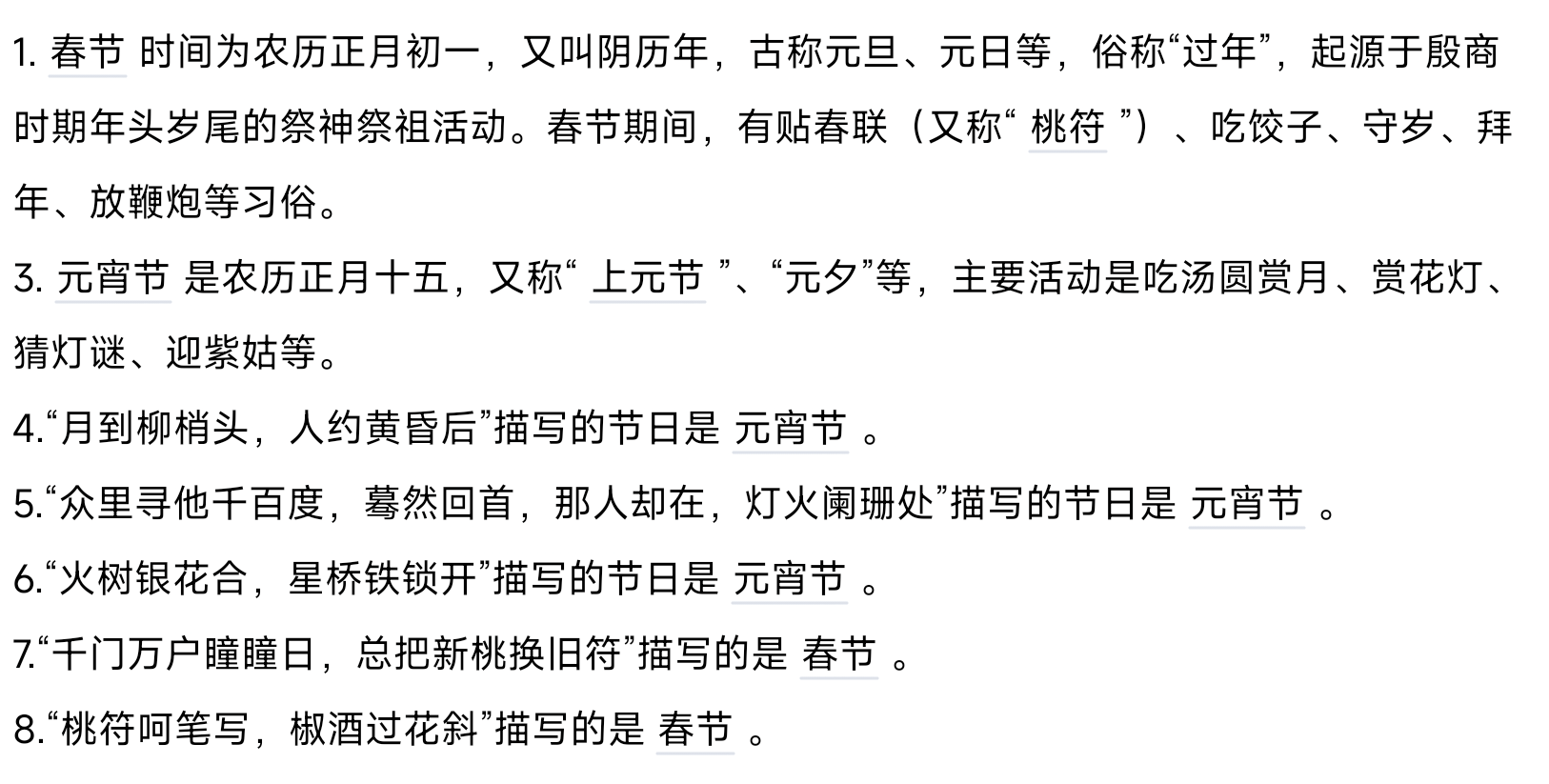

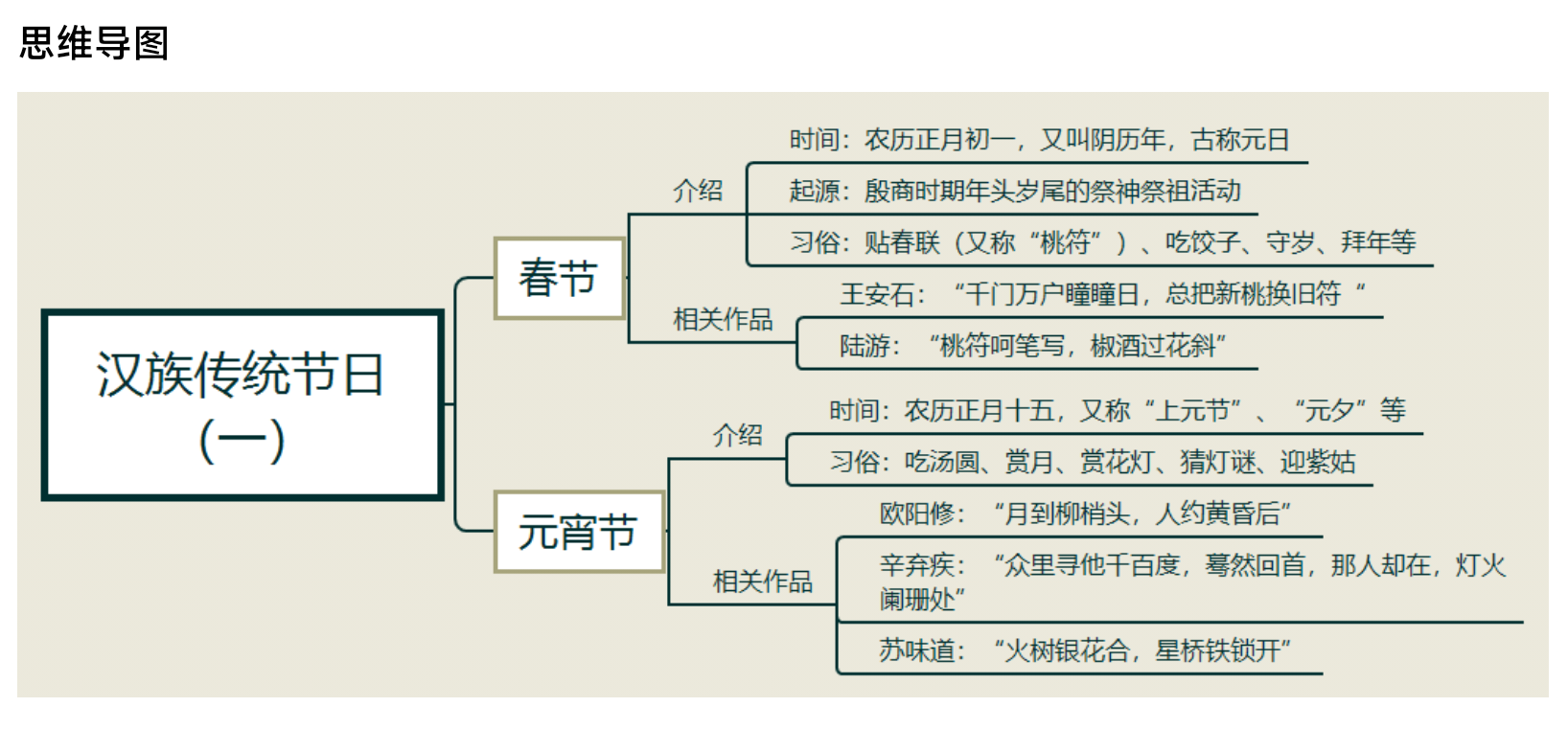

春节:

(1)时间及古称:

①时间:最能代表春节的是日子是新一年的正月初一,而按照日常生活的日子算,春节

会持续一段时间,一般从上一年的农历腊月初八(喝腊八粥)或者腊月廿三开始,一直到正

月十五结束。做题时,则选择农历正月初一即可。

②古称:元日、元旦等。“元日”在很多诗句中会提到,要对应春节;“元旦”古今有

些区别,古代将农历正月初一称为“元旦”,辛亥革命之后将公历的 1 月 1 日称为“元旦”,

而农历的正月初一则称为“春节”。

(2)起源:“春节”的概念是怎么来的,了解即可。“春节”和“年”的概念最初来

源于农业,以前的历法将农历的十月定为一年中的第一个月,之后西汉汉武帝颁布了历法《太

初历》,将农历的正月定为一年的开始。

(3)习俗:

①祭灶:在每年的腊月廿三送灶神的仪式。灶神即灶王爷,传说灶神每年腊月廿三晚要

上天汇报工作,这一天老百姓会供上红烛、糖瓜,以隆重的礼节送灶神上天,希望灶神上天

后多说点自己家的好话,回来之后给自己家多多赐福。

②扫尘:按照民间的说法,“尘”与“陈”谐音,新春扫尘即除陈布新。

③贴春联:春联起源于桃符,古人在辞旧迎新时,会在桃木板上写上能够驱鬼辟邪的神

仙的名字,希望能够祈福避祸。后来在桃符上出现一些连语,人们在上面写一些吉利话,桃

符由原来驱鬼的桃木牌变成了表达思想的对联。看到桃符,要知道在古代有春联的含义,与

春节有关。

④除夕守岁:除夕之夜,全家团聚在一起,点蜡烛、吃年夜饭,需要过 12 点,甚至通

宵。“守岁”意味着将一切的邪病、瘟疫驱走,期待新的一年吉祥如意。

⑤拜年:从大年初一开始,大家相互走亲访友,相互拜年。传统的拜年不同于现在发微

信、抢红包,传统的拜年有规矩,一拜诸神祖先,二拜长辈亲友,更能体现诚意。

⑥给压岁钱:传统给压岁钱也是有寓意的,“岁”是“祟”字的谐音,长辈给晚辈压岁

钱是为了驱除晚辈来年可能遭遇的灾害。

⑦春节还有吃饺子、贴年画、放鞭炮、逛庙会等习俗。

(4)文化意蕴:过年最大的意义在于团聚,比如每年的春运,在外忙碌一年的人踏上

回家的归途,祈盼团圆,和家人团聚,这是中国人最朴素的愿望。祭灶、贴春联、守岁等习

俗也表达了人们对幸福美好生活的向往。

(5)常考相关诗词句(最大的考点,近几年命题人最喜欢的出题角度):

①北宋王安石的《元日》:是描写春节最为出名的诗作。“爆竹声中一岁除,春风送暖

入屠苏,千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符”。从“爆竹”“桃符”可以看出是描写春节(掌

握诗作的关键词,从关键词中找信息)。“屠苏”是指屠苏酒,饮屠苏酒也是古代过年的习

俗,喝用屠苏草浸泡的酒可以驱邪、避瘟疫,求得长寿。

②陆游的《己酉元旦》:春节在古代也称“元旦”,“桃符”也和春节有关。通过关键

词来记住,考试会选即可

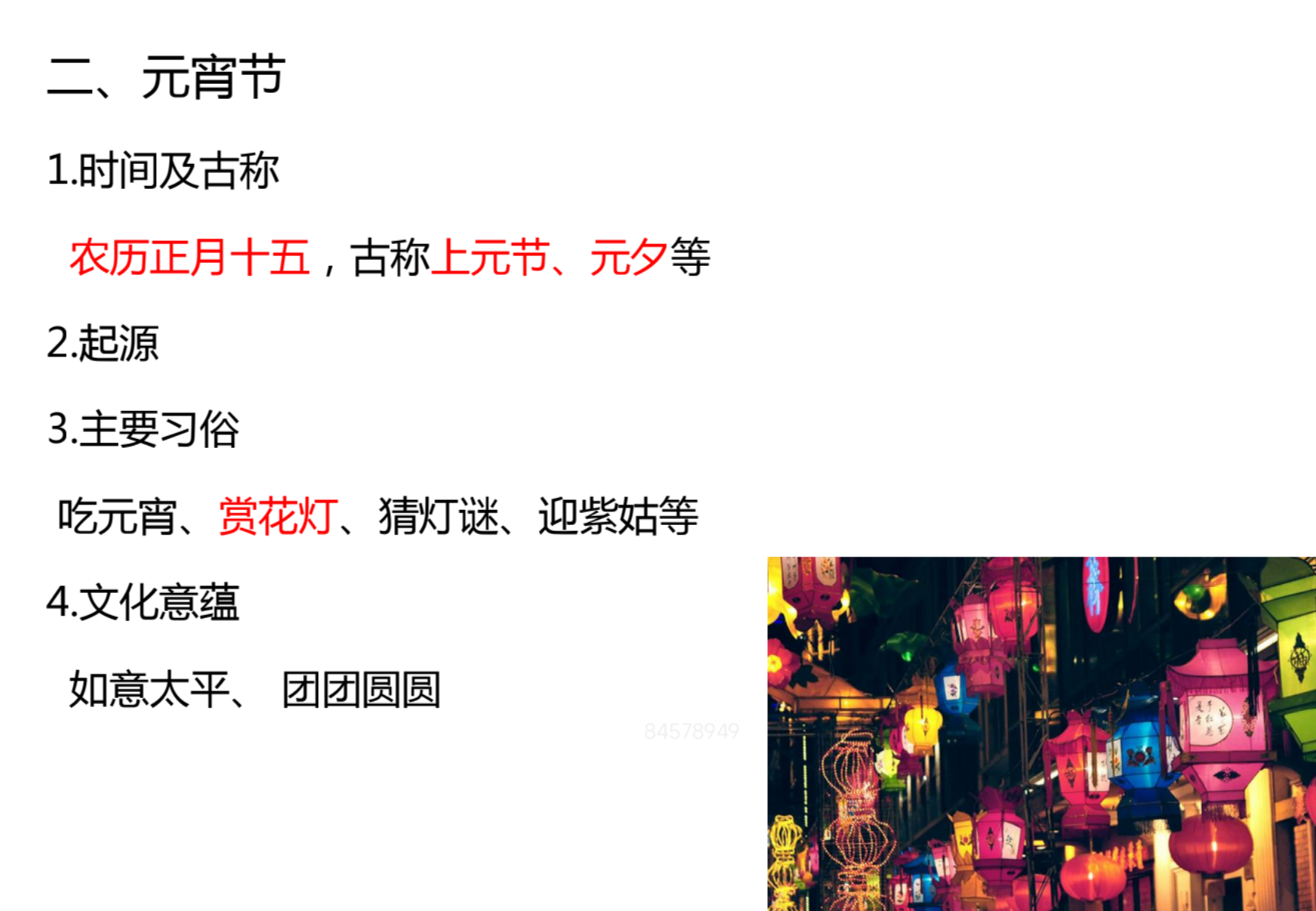

1.时间及古称:农历正月十五,古称上元节、元夕等。

2.起源:有三种说法,了解即可。

(1)起源于佛事活动。东汉明帝刘庄提倡佛教,听说佛教有正月十五日僧人观佛舍利、

点灯敬佛的做法,就命令这一天晚上在皇宫和寺庙里点灯敬佛,后逐渐形成民间的盛大节日

——元宵节。

(2)起源于道教活动。道教将一年的正月十五称为上元节,七月十五称为中元节,十

月十五称为下元节,合称“三元”。道教认为上元节是天官赐福的日子,中元节是地官赦罪

的日子,下元节是水官解厄运的日子。上元节慢慢形成后来的元宵节,中元节、下元节主要

是祭祀,后来不怎么过了。

(3)起源于民间。汉代民众在乡野持火驱赶虫兽,希望可以减轻虫害,获得好收成,

后逐渐演变为元宵节。

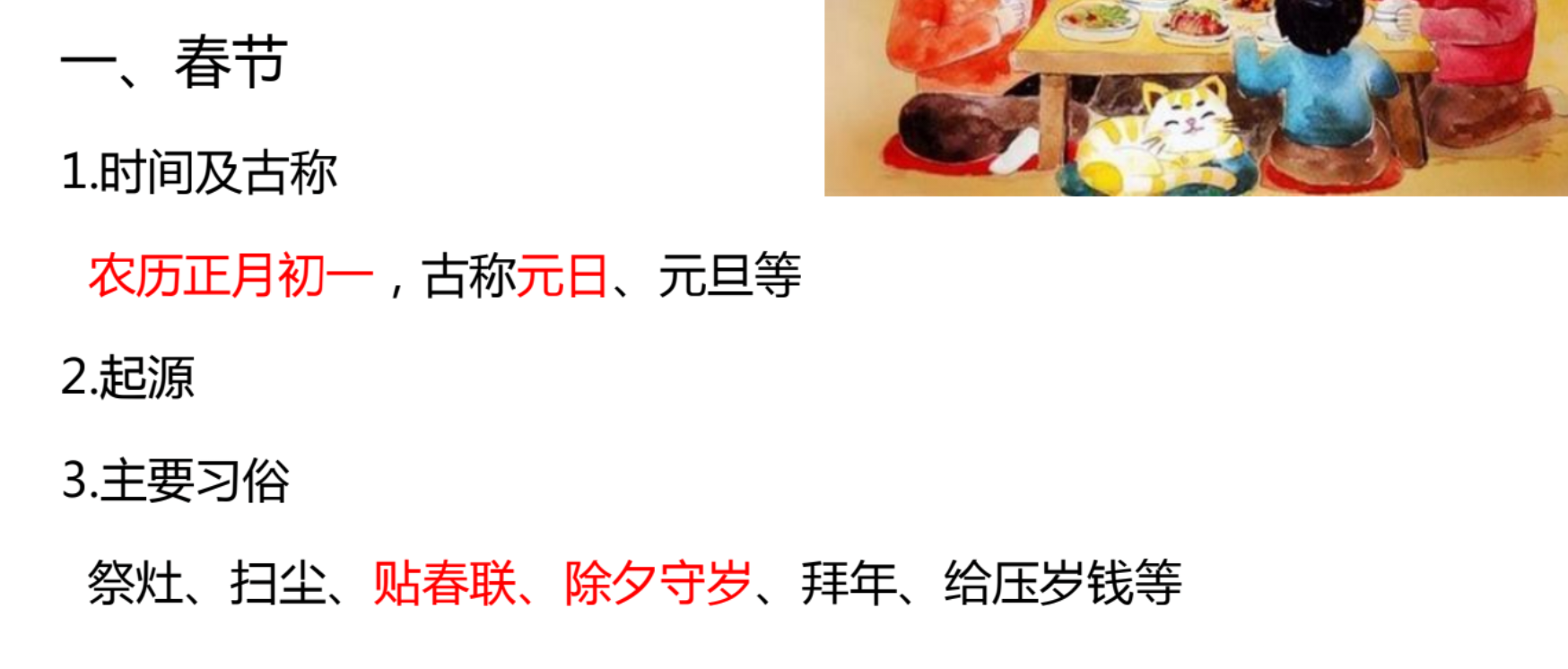

3.主要习俗:

(1)吃元宵:元宵在宋代就已经开始流行,当时被称为“浮元子”,后来称为“元宵”。

(2)赏花灯:元宵之夜,满大街和公园都会摆出各种各样的花灯,一家人出来赏花灯。

(3)猜灯谜:“灯谜”由谜语发展而来,元宵节将谜面绑在花灯之上,做成灯谜,猜

出来会有奖品。

(4)迎紫姑:这个习俗不多见了。紫姑是民间传说中一个善良的姑娘,家境不好所以

非常辛劳,做了很多粗活。正月十五这天,紫姑去世,百姓们非常同情她、怀念她,有些地

方便出现了“正月十五迎紫姑”的习俗。当天夜晚,人们用稻草扎成真人大小的紫姑像,到

紫姑常干活的厕所、猪圈和厨房旁边去迎接她。

4.文化意蕴:自古以来,人们把吃元宵看作是吉祥、如意、太平的象征,一家人赏花灯

也表现了阖家团圆的快乐和对幸福生活的祈盼。

5.常考相关诗词句:

(1)北宋欧阳修的《生查子·元夕》:“去年元夜时,花市灯如昼。月到柳梢头,人

约黄昏后”,描写去年元宵节发生的爱情故事,游花灯、赏歌舞很适合约会,是谈情说爱的

好机会。关键词“元夕”“元夜”“花市”,都是描写元宵节的晚上。

(2)南宋辛弃疾的《青玉案·元夕》:“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯

火阑珊处”,在上元节的灯市上一直寻寻觅觅,虽然周围美女如云,却没有合意的那个,但

一转身就看到了那个她。

(3)唐代李商隐的《观灯乐行》:“身闲不睹中兴盛,羞逐乡人赛紫姑”。关键词“紫

姑”,对应元宵节。

(4)唐代文学家苏味道的《正月十五夜》:近两年出现频次较高,苏轼是苏味道的第

十一世孙。“火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。游伎皆秾李,行歌尽落

梅。金吾不禁夜,玉漏莫相催”,“火树银花”指上元节绚烂的灯光和焰火;“铁锁开”指

京城开禁(唐朝都城有宵禁的规定,正月十五这天会取消宵禁,百姓可以自由通行);“金

吾不禁夜”即正月十五这天取消宵禁。