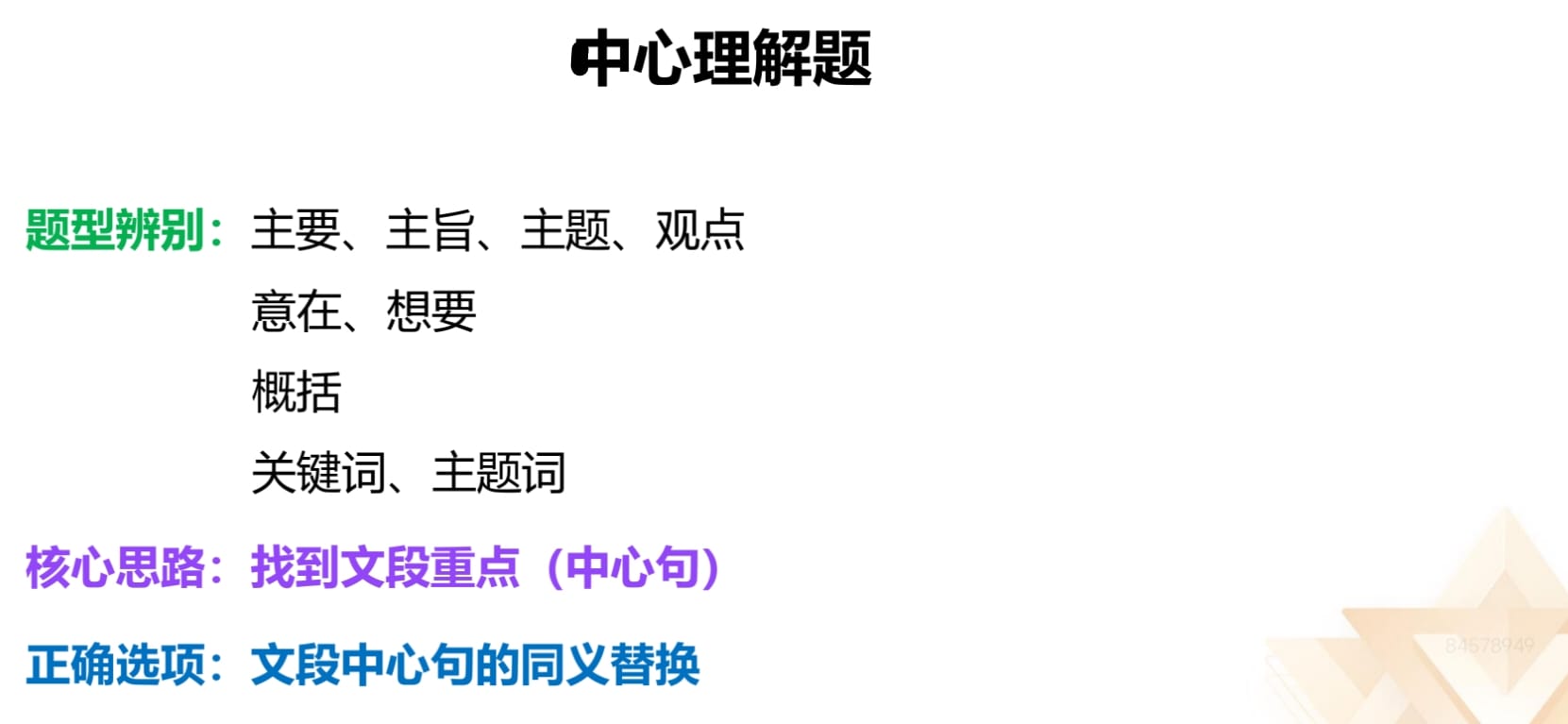

【注意】中心理解题:

1.题型辨别:通过提问方式可明确看出中心理解题考查阅读文段寻找中心句

的能力,不管是“主要/旨在/主题/观点”,其实是对整个文段的内容进行高度概

括。

(1)主要、主旨、主题、观点。

(2)意在、想要。

(3)概括。

(4)关键词、主题词。

2.核心思路:找到文段重点(中心句)。做中心理解题时注意不是自己概括

文段论述什么,而是通过阅读文段找中心句,找到中心句后到选项中进行同义替

换,选择与中心句意思一致的选项。

3.正确选项:文段中心句的同义替换。

4.绝大多数文段有中心句,唯一一种文段中心句不明显或没有中心句,说明

文段为并列结构,此时需自己对文段内容进行概括,即选择的答案要同时包含第

一、第二个分句的内容。

如何找到中心句/文段主旨:三词(关联词、主题词、程度词)两

句(中心句、分述句)。

1.重点词:关联词、主题词、程度词。

2.行文脉络:总分、分总、总分总、分总分、分分。所谓行文脉络即把握中

心句和分述句的特征。

3.粉笔提示:两手都要抓,两手都要硬。找重点词语的过程中也需要结合行

文脉络分析。

4.前面精讲课时老师重点将知识点一个一个拆分讲解,本节课回顾知识点过

程中,一方面会利用某个知识点解题,除此之外在整个题目讲解过程中都会贯穿

行文脉络的思路,学到强化阶段会知道很多时候在知识点考查上,并不是考查单

一的知识点,多个知识点混合运用只需要找到中心句,即通过行文脉络分析出中

心句所在的位置。首先论述关联词,本节课会讲完重点词。

高频考点一:转折。关联词包含转折、因果、必要条件(对策)、

并列四类。

1.解题要点:转折之后是重点。

2.标志词:对于转折关系典型、非典型标志词要做到心中有数。

(1)典型:但是、可是、然而、不过、却、其实、事实上、实际上。

(2)非典型:截然相反、截然不同、一种误读(说明以前是误读,接下来

论述正确的观点)、一个全新的研究(说明以前是老的研究,“全新的研究”引出

重点)、殊不知(后接重点内容,如大家都认为小明学习成绩很优秀,殊不知一

到考试他就打小抄,“殊不知”也可起到转折功能)。

3.干扰选项特征:转折之前非重点。

4.学习言语不要单纯记理论,要掌握命题人的思维。命题人会如何考查转折

关系:正确选项围绕转折之后的内容设置,会将转折之前的内容放在选项中干扰。

对于转折关系一定把握典型标志,并掌握重点在什么位置,错误选项会怎么挖坑。

5.通过具体的题目回顾知识点,同时,也要在具体听题过程中看看行文脉络

是怎么分析的。

转折——逆向思维:当文段出现两个标配时,可使用逆向思维。

1.理论依据:转折前后语义相反。

2.文段特征:“大多数人都认为”“很多人都认为”“传统观点认为”“不少人

认为”+转折标志词。“大多数人都认为/很多人都认为/传统观点认为/不少人认

为”统称为“别人的观点”,即小土鳖、小山炮,作者的观点才是重点,故标配

一为“别人认为”,标配二为转折标志词,当这两个标配同时出现时,可使用逆

向思维。

3.使用方法:把转折之前别人的观点反过来即可。如很多人认为挫折会打击

人的信心,有百害而无一利,但是……。转折后一定论述挫折的好处,此时将前

面别人的观点反过来,即挫折并不一定一无是处。又如很多人认为有钱意味着幸

福,但是……(后文省略五百字),将别人的观点反过来即有钱不一定幸福,翻

译为不幸福可能过于绝对,反别人的观点时最好委婉一点。再如别人都认为公务

员的工作很轻松,反过来即公务员的工作不一定很轻松,不要反得太绝对。

4.使用逆向思维时,别人的观点很短,如别人认为……(短短一句话),但

是……(后文省略五百字),此时正常思维光看转折后特别浪费时间,使用逆向

思维,简单看这句话,将其反过来,得出转折后的观点,后文内容可简单略读。

转折关系:

1.考查类型:

(1)转折之后是重点。

(2)转正后出现中心句+原因/数据论证/反面论证等,一般为“分-总-分”

结构。

(3)转折之后是并列结构。

2.逆向思维:

(1)文段特征:“大多数人都认为”“很多人都认为”“传统观点认为”“不

少人认为”+转折标志词。

(2)使用方法:把转折之前别人的观点反过来。

3.粉笔提示:

(1)把握转折后的主要内容,看清“核心话题”“感情色彩”,第 1 题可通

过感情色彩做题。

(2)反推思维:选项中出现 A 与 B 的差别/区别/差异/不同,文段应为 A

与 B 的并列结构。可看讲义第 4 题,A 项“分析原创性与学术创新的关系”,反

推文段,文段“原创性”“学术创新”应为并列关系,文段并非通过并列方式论

述原创和学术创新,排除 A 项。

(3)警惕非重点内容,如原因、数据论证、反面论证等。

4.如果转折后是并列,结合并列内容选答案,选择答案时要将并列两方面内

容全面概括。

高频考点二:因果。

1.强化阶段要练就自己举一反三的能力,尤其是理论部分,学完一个知识点,

剩下知识点要一下全会,如转折把握转折关联词,同样道理,因果关系也要把握

因果关联词,梳理命题人思维,要知道正确答案、错误答案如何设置,因果关系

正确答案围绕结论表述,错误选项围绕结论之前,即原因表述,非重点。

2.如果练就举一反三的水平和能力,对策类文段对策是重点,命题人会将问

题、意义效果挖成坑,并列关系正确答案需全面概括,错误选项为表述片面,此

为举一反三的能力,只需将自己放在命题人高度思考,如果你是命题人,你会如

何设置正确答案、如何挖坑。

3.因果:

(1)解题要点:结论是重点。

(2)标志词:所以、因此、因而、故而、于是、导致、致使、可见、看来、

使得、造成。

(3)干扰选项特征:结论词之前一般非重点。

(4)强加因果属于逻辑上进行偷换,难度较高。

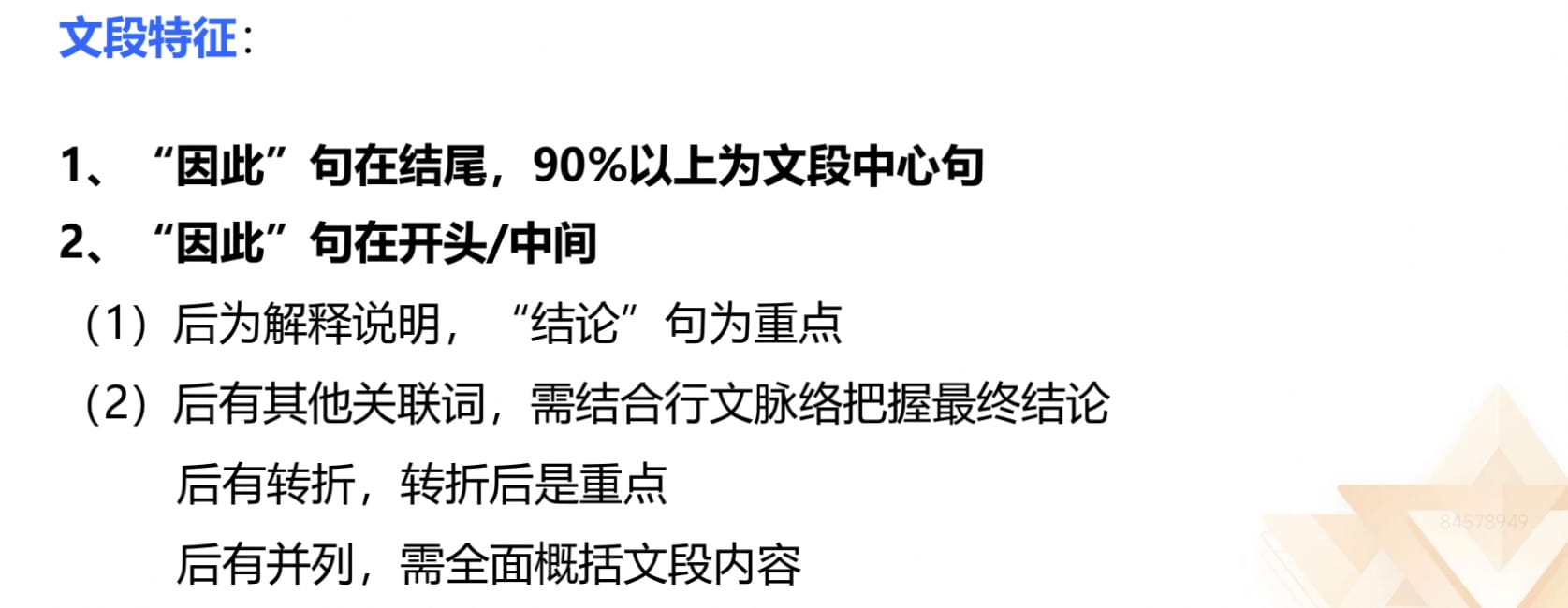

结论词所在位置不同,解题思路也不同。

1.“因此”句在结尾,90%以上为文段中心句。

(1)结论词出现在结尾,前面为“。”,这种情况下尾句作为正确答案的概

率高达 90%,故做题时可先看尾句,能做出来就做,实在做不出来可回到前文,

结合前文内容分析。

(2)考场上题目做错有时候不是因为看得太少,而是因为看得太多,将每

句话都看了,最终四个选项对你都有干扰,做题时只看“因此”后这句话,可减

少干扰,看得越多越纠结,只看尾句一点都不纠结,因为干扰信息在脑子里没有

任何印象。

(3)故考场上掌握快速解题方法,当“因此”出现在结尾,前面出现“。”

时,先看尾句,如果看完尾句百分百确定只有 D 项与尾句相同,可直接选择,还

可能看完尾句,在两个选项中纠结,此时回到前文。只看尾句能做出来就做,如

果实在做不出来,别勉强,回到前文读一读,原则上没有意外,4 个选项光看尾

句最起码可排除两个选项,剩下 2 个选项很纠结,此时对比选项找差异,找到差

异与文段对比。考场上国考题一般 130 多道题,时间为 120 分钟,意味着很多题

目可以秒杀。

2.“因此”句在开头/中间:结合后文分析。

(1)后为解释说明,结论句为重点。

(2)后有其他关联词,需结合多种关联词把握最终结论。如果后有转折,

转折后是重点;如果后有并列,需全面概括文段内容。

3.如果结论词出现在结尾,可先看尾句,做得出来就做,做不出来再看前文;

如果出现在开头或中间,结合后文内容详细分析。

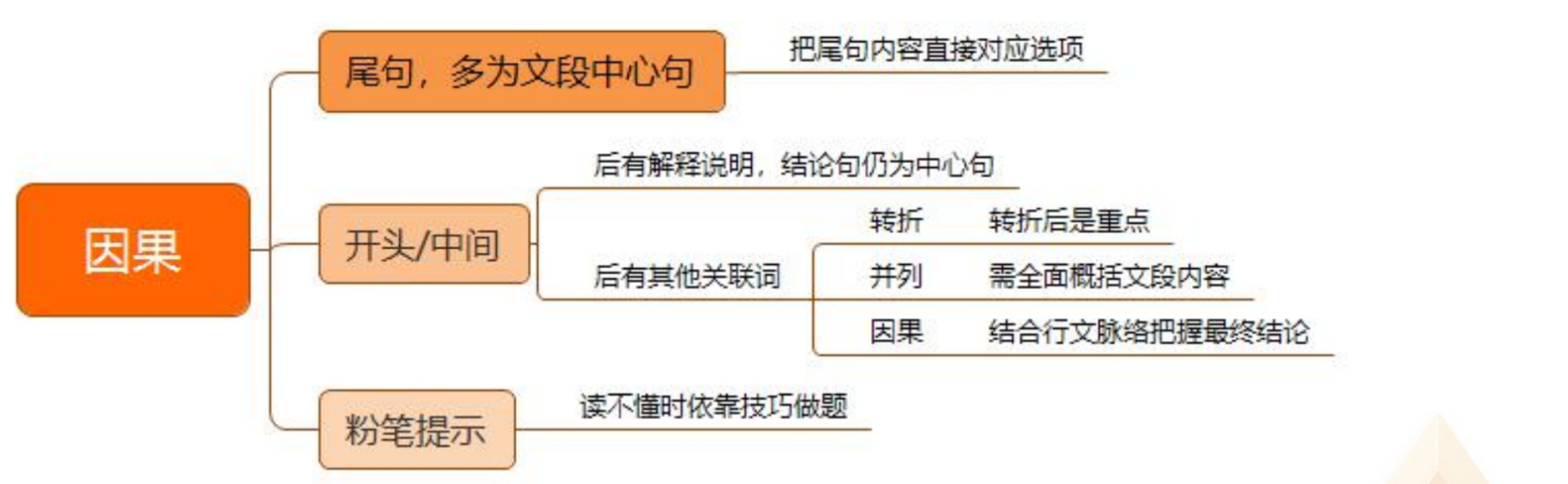

因果关系:

1.尾句,多为文段中心句,当成“分-总”结构,把握尾句内容直接对应选

项。

2.开头/中间:结合后文内容分析。

(1)后有解释说明,结论句仍为中心句。

(2)后有其他关联词:

①转折:转折后是重点。

②并列:需全面概括文段内容。

③因果:结合行文脉络把握最终结论。

3.粉笔提示:读不懂时依靠技巧做题。

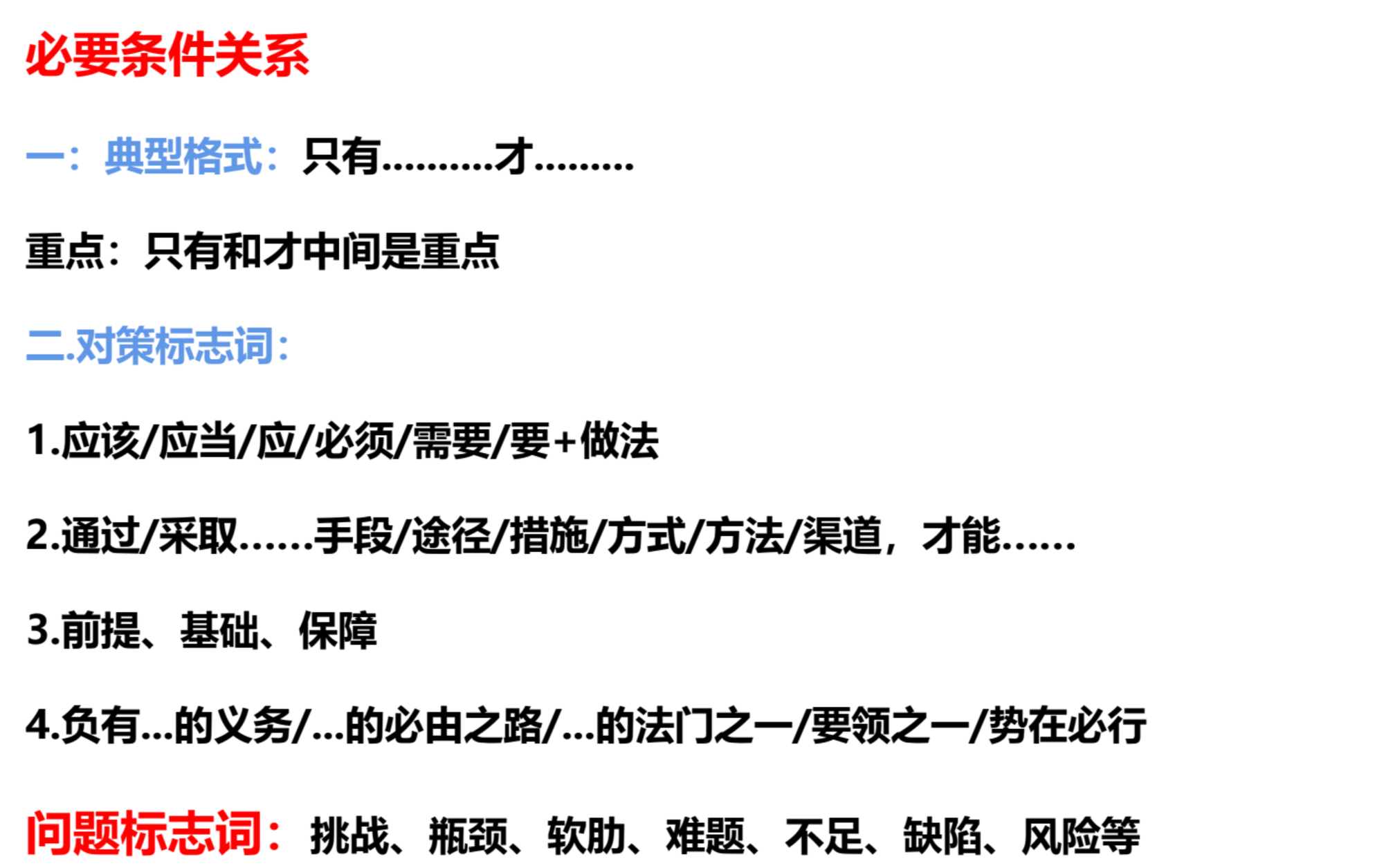

高频考点三:必要条件 高频考点三:必要条件。

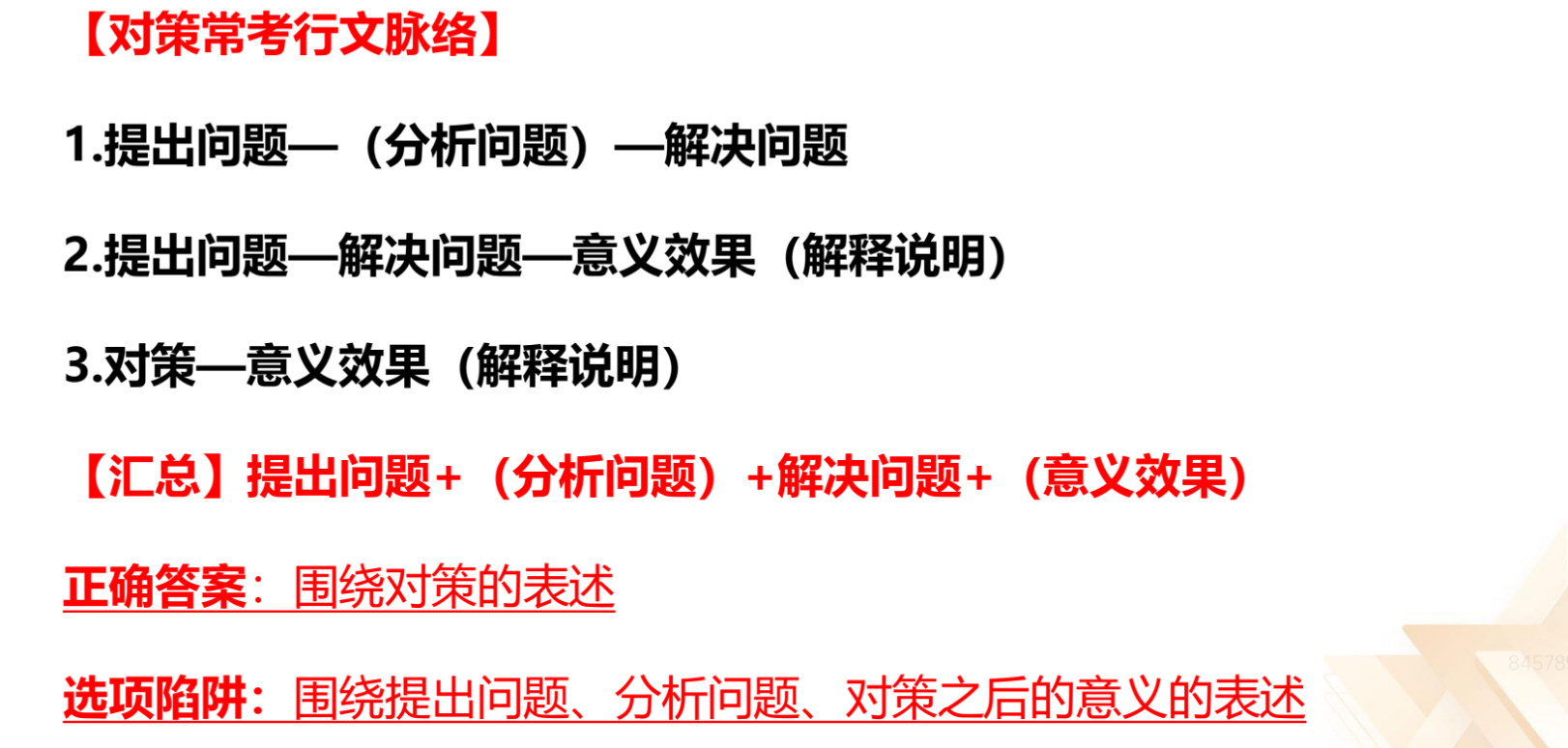

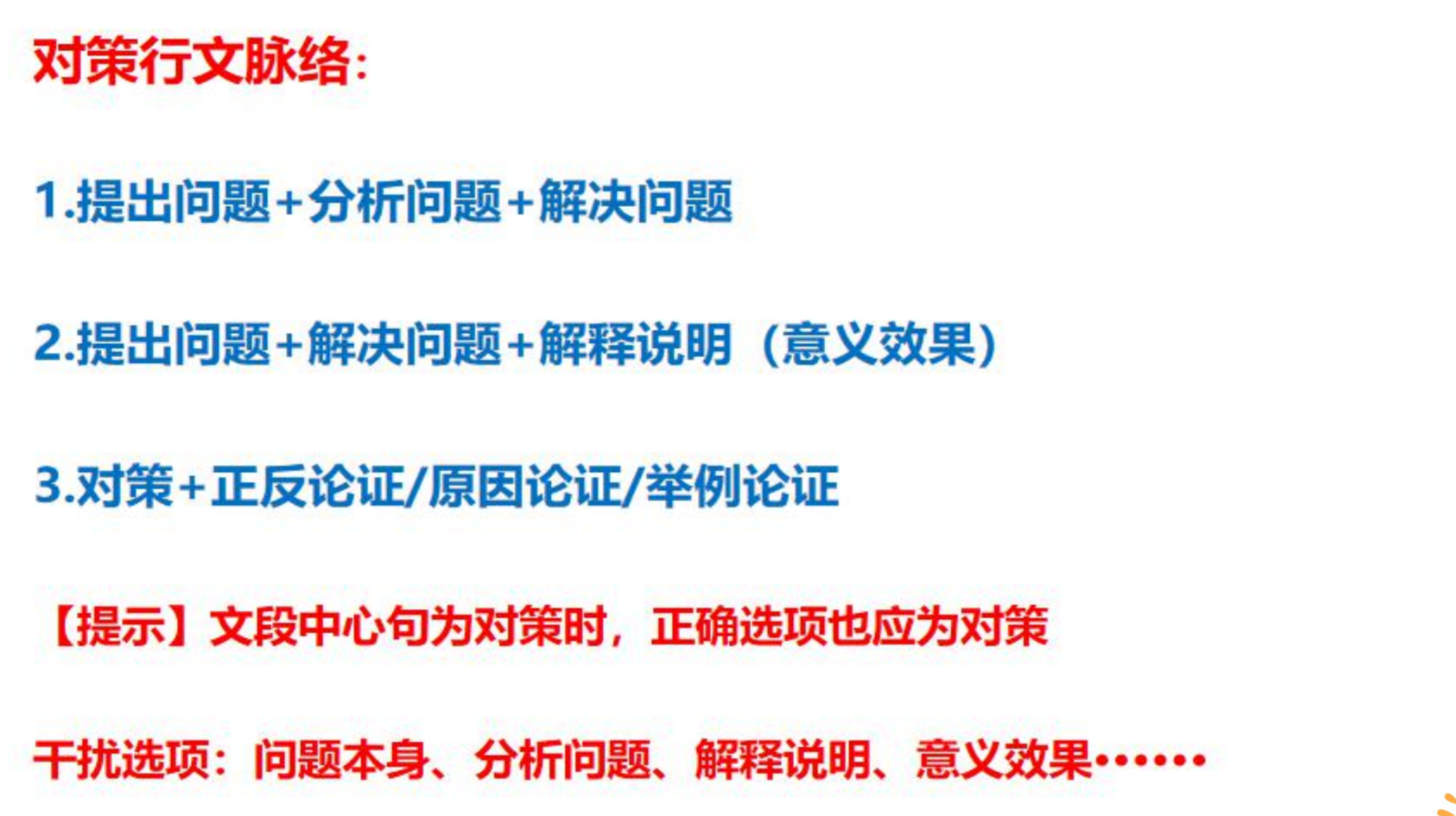

1.对策常考行文脉络:

(1)提出问题—(分析问题)—解决问题。解决问题的对策是重点。

(2)提出问题—解决问题—意义效果(解释说明)。重点依然为解决问题的

对策上。

(3)对策—意义效果(解释说明)。

2.有些同学对对策脉络容易弄混,以上为方法精讲中 3 种常考的脉络特征,

可归纳为 1 种脉络:提出问题+(分析问题)+解决问题+(意义效果)。这 3 种脉

络只是随机从汇总中挑出 2-3 种,“提出问题+(分析问题)+解决问题”使用

前半部分,“提出问题+解决问题+意义效果”省略中间分析部分,“对策+意义

效果”直接没有前面两部分,只有后半部分,故可将对策的行为脉络简单记为“提

出问题+(分析问题)+解决问题+(意义效果)”,实际考试中可从这 4 部分中随

机抽取 2-3 个,只需把握核心重点为解决问题的对策。

【注意】站在命题人思维。

1.正确答案:一定是围绕对策的表述。

2.选项陷阱:围绕提出问题、分析问题、对策之后的意义的表述。

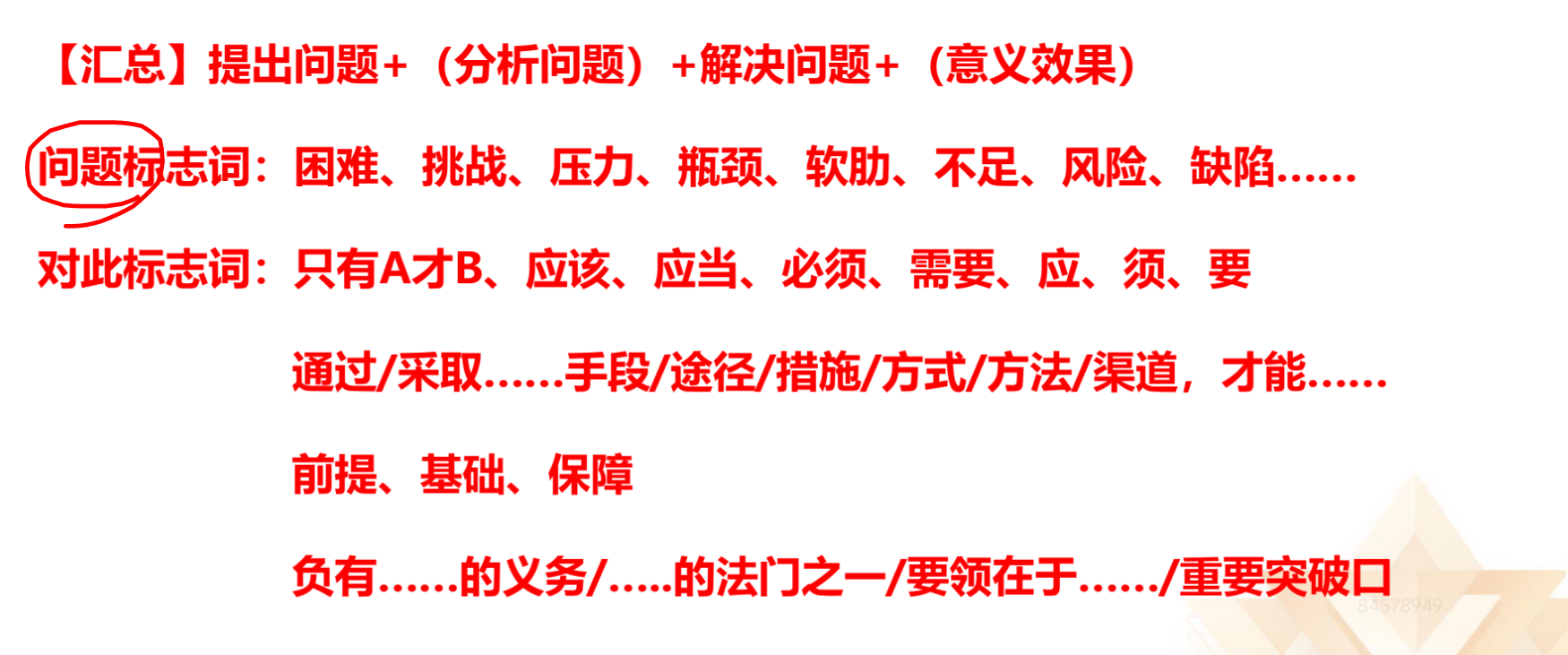

1.问题标志词:困难、挑战、压力、瓶颈、软肋、不足、风险、缺陷、差距……。

只要内容表达消极,均为问题表述。

2.对策标志词:要对对策标志词特别敏感,也要知道哪些词在提问题。

(1)只有 A 才 B、应该、应当、必须、需要、应、须、要。

(2)通过/采取……手段/途径/措施/方式/方法/渠道,才能……。

(3)前提、基础、保障。

(4)负有……的义务/……的法门之一/要领在于……/重要突破口/必由之

路。

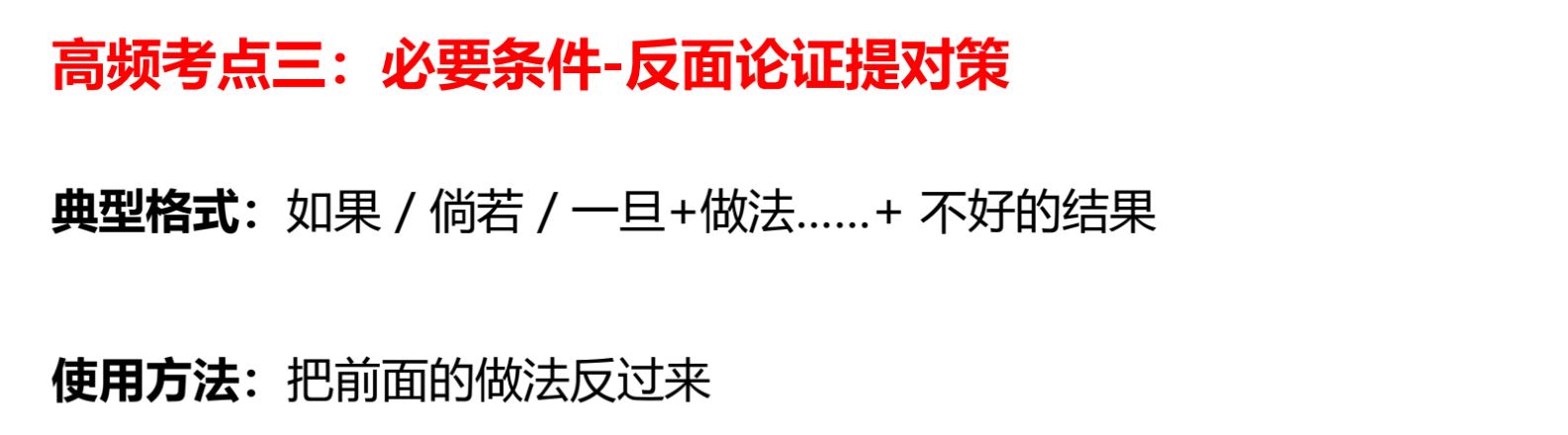

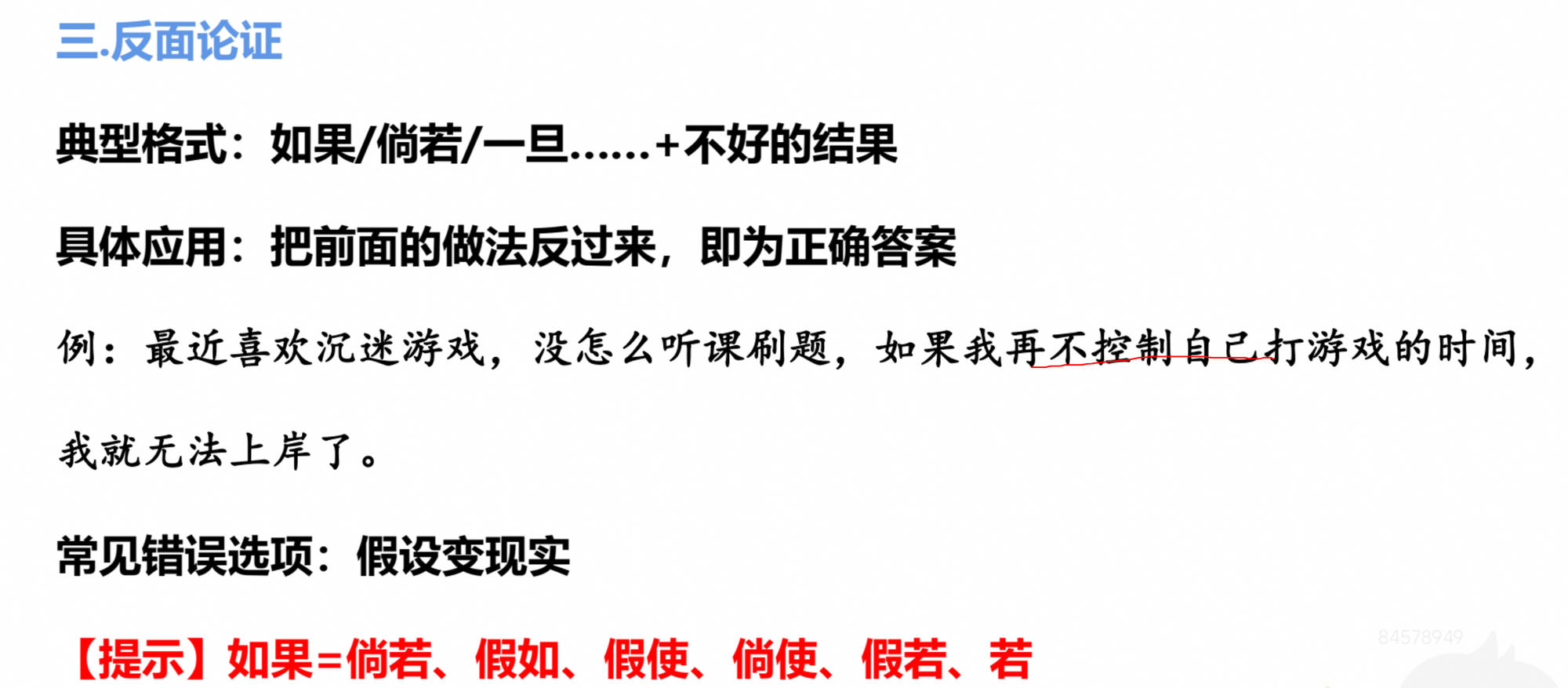

反面论证提对策:文段的脉络为“提出问题+反面论证”,此时反

面论证提对策,只需将反面论证反过来即为正确答案。

1.典型格式:如果/倘若/一旦+做法……+不好的结果。通过假设的关联词

引出不好的结果,只需将前面的做法反过来,如最近行测成绩一直无法提高,遇

到瓶颈,如果不大量刷题则无法提高成绩(反面论证),将前面的做法反过来即

要大量刷题。

2.使用方法:把前面的做法反过来。

1.文段只有“提出问题+分析问题”,“解决问题”可以作为正确答案。

2.问题和有针对性的对策相比,有针对性的对策更重要,优选有针对性的对

策。

3.对策要有针对性才能选,如文段论述吸烟对身体不好,提对策为少吸烟,

此为有针对性的对策,对策若为“多吃口香糖”不能选,“口香糖”没有任何针

对性。当文段仅提问题,可针对问题提有针对性的对策。

对策类题目创新考法:做题时大家很多时候有惯性思维,习惯性拿

到文段,但凡有问题就找对策,殊不知现在考试时有的时候命题人如果想要反套

路,会有一种创新的考法,即问问题,如根据上述文字,你能找到的问题是什么,

让你找问题,问什么答什么,问问题找问题。

1.技巧点拨:直接寻找文段的问题。

2.如果问题不好判断或不好找,可结合对策反推问题。文段明明要求找问题,

但文段长篇大论论述对策,可通过对策反推问题,如对于电信诈骗要加强监管,

问题为现在的监管不到位;又如普通民众要提高环保意识,说明问题为现在意识

不强。找问题可直接找问题,也可根据对策反推问题。

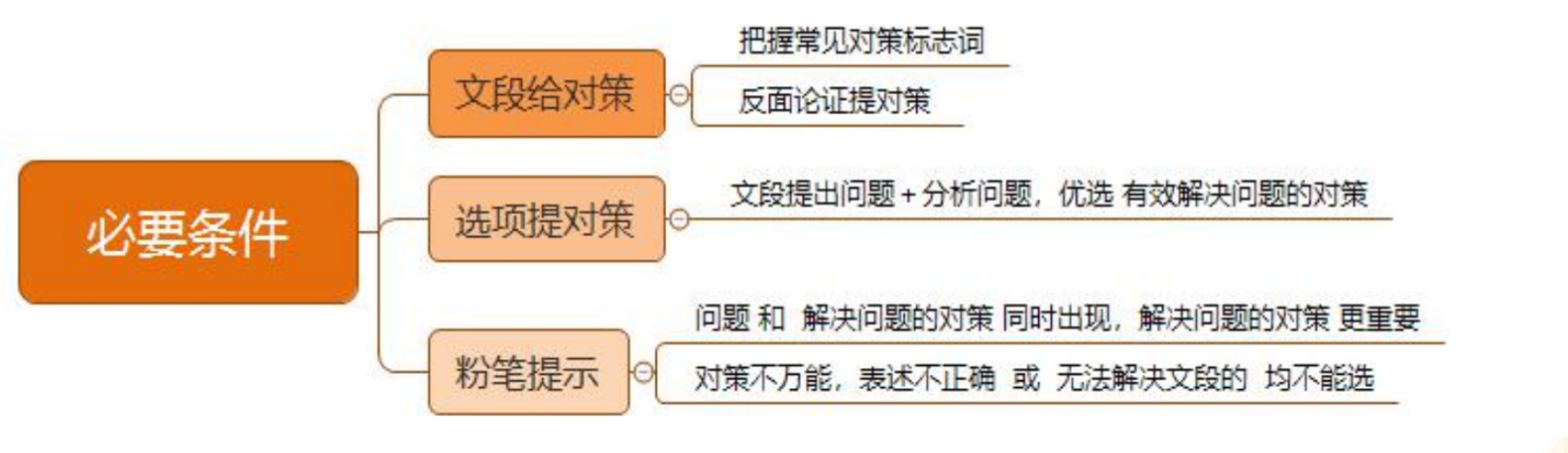

必要条件:

1.文段给对策:

(1)把握常见对策标志词。

(2)反面论证提对策。且要将关于对策的行文脉络总结清楚。

2.选项提对策:文段提出问题+分析问题,优选有效解决问题的对策。

3.粉笔提示:

(1)问题和解决问题的对策同时出现,解决问题的对策更重要。

(2)对策不万能,优选有针对性的对策,表述不正确或无法解决文段问题

的均不能选。

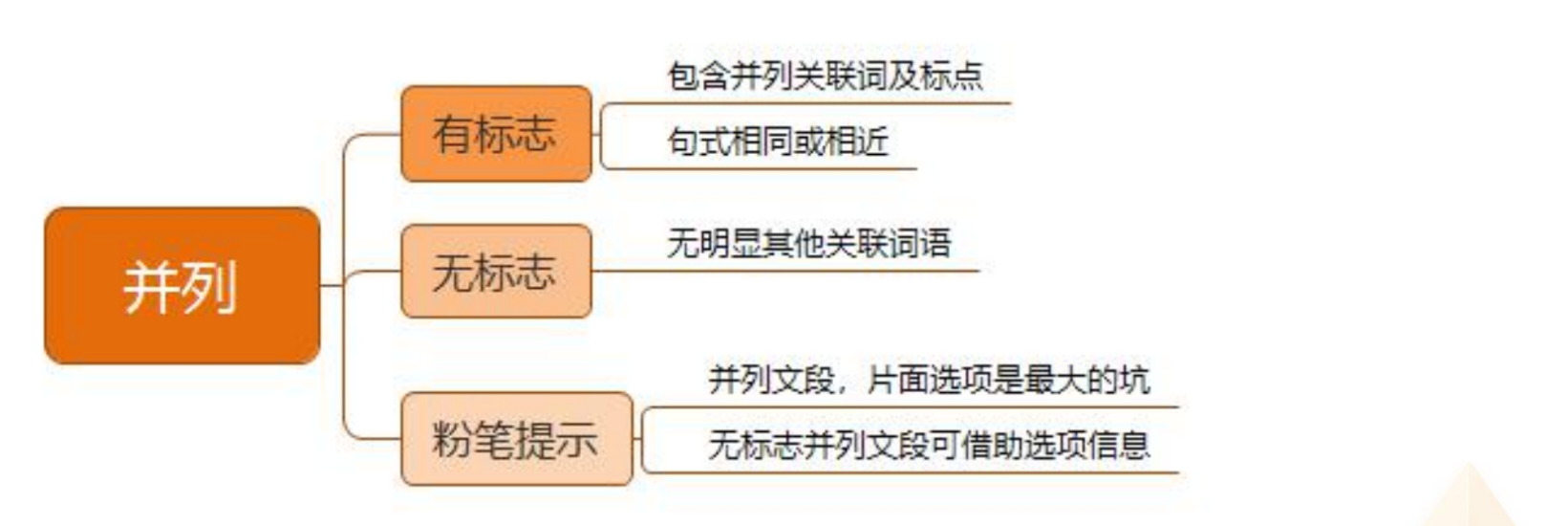

并列(没有重点)。

1.解题要点:全面概括不偏颇,或每个分句表达意思一致时提取共性,要选

择的答案一定包含每个分句的内容。

2.文段特征:

(1)并列标志词:此外、另外、同时、以及、“;”等。这些词引导两个句

子之间为并列关系。

(2)句式相同或相近,即排比句,如从 A 角度……,从 B 角度……。

(3)按照时间顺序展开。沿着时间顺序展开的并列通常有 3 个时间段,除

此之外,没有表示重点的关联词,如“以前……后来……现在……”,没有任何

的关联词引导、强调;古今对比如“以前……但是现在……”,有重点关联词强

调现如今更重要,故沿时间顺序展开的并列需全面概括不偏颇,古今对比需注意

“但是”转折后现如今是重点。

(4)文段没有任何关联词,围绕同一话题不同方面展开,最典型的为“菩

提树”那道题,文段无任何关联词引导,但每句话均围绕“菩提树”一个话题展

开。

3.错误选项特征:表述片面。正确选项需全面概括,很多正确选项会出现“A

和 B/A 与 B”,A、B 可同时包含分句内容。

并列:能够识别考点至关重要,有同学认为并列难,因为拿到题目

没有识别出并列,但凡能识别出并列,这个题大概率能做对。

1.有标志:

(1)包含并列关联词及标点。

(2)句式相同或相近。

2.无标志:无明显其他关联词语。

3.粉笔提示:

(1)并列文段,片面选项是最大的坑。

(2)无标志并列文段可借助选项信息。

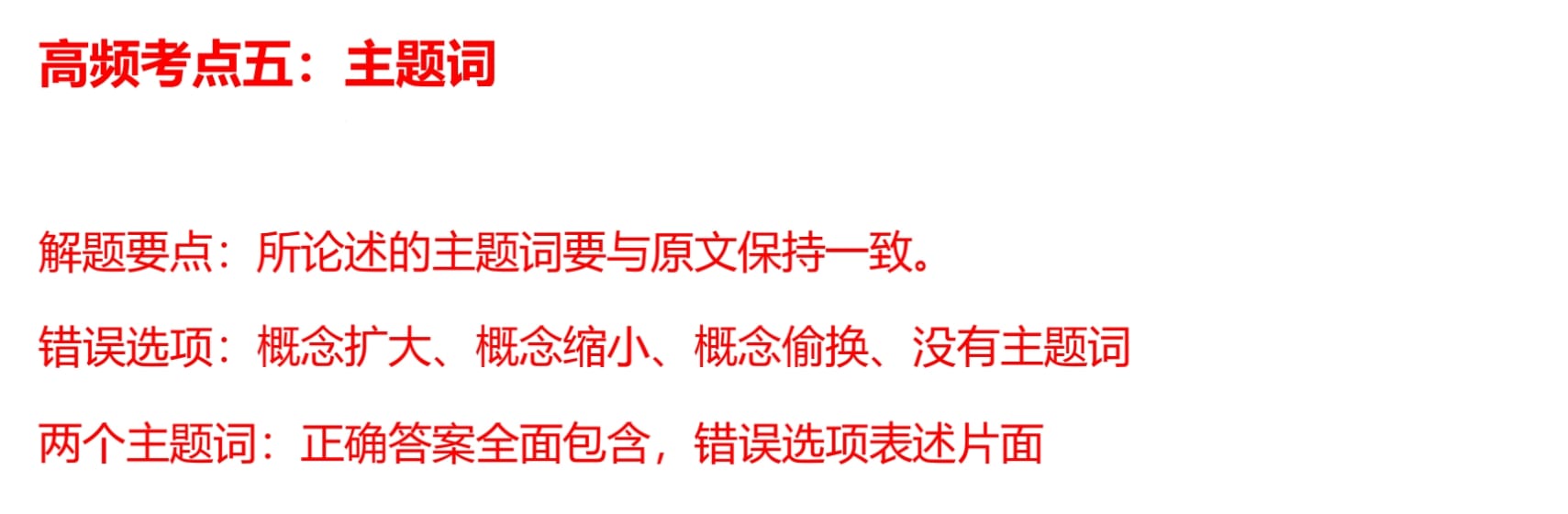

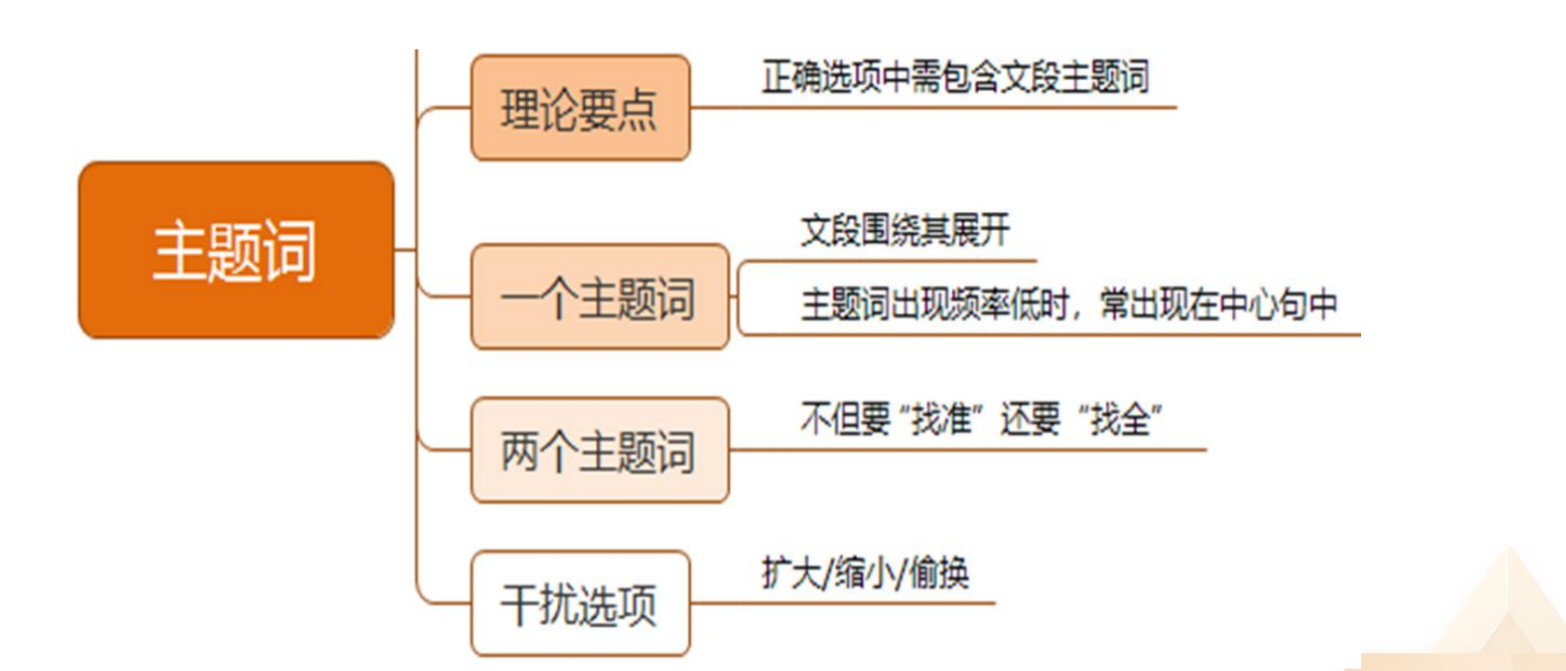

主题词:在中心句中把握主题词最精准。

1.解题要点:正确答案所论述的主题词要与原文保持一致。如文段核心为“创

新”,选答案要选“创新”;文段论述“互联网”,答案一定要选“互联网”,故在

中心句中把握最核心的内容。识别出中心句,看中心句中谈论的核心话题。

2.错误选项:概念扩大、概念缩小、概念偷换、没有主题词。如文段论述“传

统村落”,选项论述“民族历史文化”,肯定不能选;文段论述“青花瓷”,选项

论述“大瓷器”,也不能选。没有主题词更不能选,因为没有主题词偏离文段中

心,文段论述“互联网”,选项未提及“互联网”,则不能选。

3.两个主题词:正确答案全面包含,错误选项表述片面。有的时候如果文段

考查两个主题词,四个选项均有两个主题词,核心考查逻辑,如第 7 题,每个选

项都有“制度”“文化”,A、B、C 项逻辑均错误,仅有 D 项逻辑正确。故选项均

有主题词时,核心看逻辑关系。

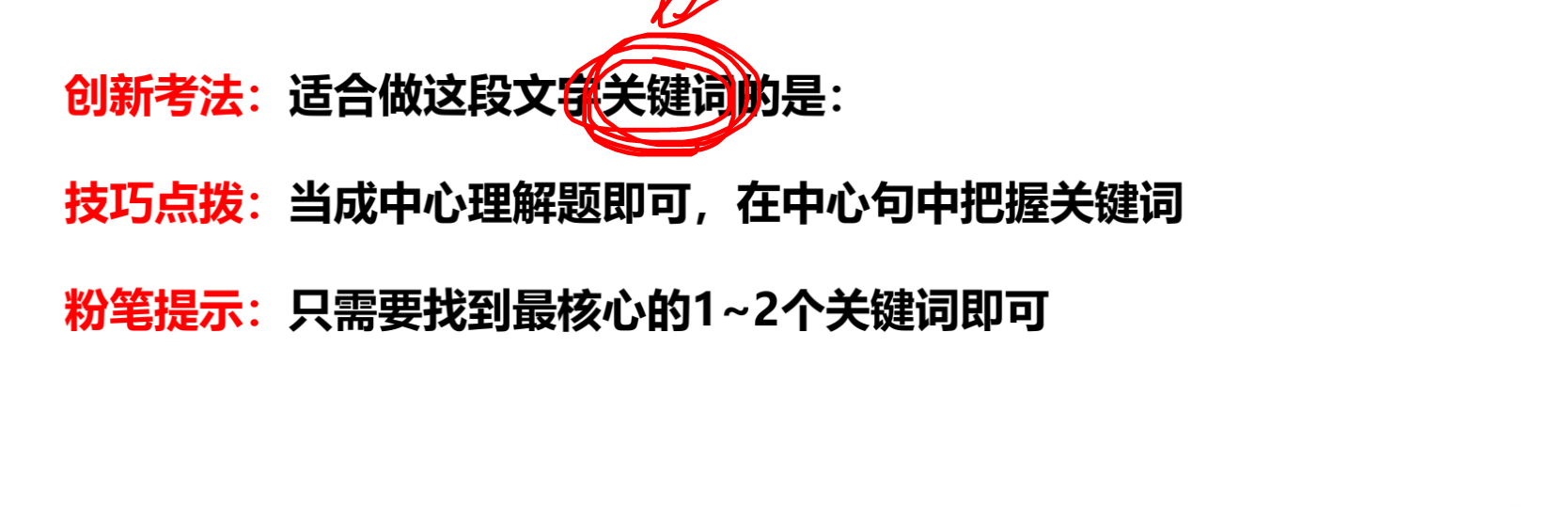

考查不多,但遇到要知道该怎么做,近几年考试容易考查找关键词。

1.创新考法:适合做这段文字关键词的是,所谓“关键词”即主题词。

2.技巧点拨:当成中心理解题即可,在中心句中把握关键词。

3.粉笔提示:关键词题目给出的选项通常会有 3 个词,讲课一般讲到文段有

1 个或 2 个主题词,通常情况下不会讲到 3 个主题词,因为 3 个主题词说明好多

内容都是重点,不好识别。但这种题目虽然让找主题词,但给出 3 个词,找到中

心句后,只需要找到最核心的 1-2 个关键词即可,不需要全部找全。找主题词即

找中心句,中心句中一般 1-2 个主题词,极少遇到 3 个主题词的情况,故找最核

心、最关键的 1-2 个主题词就行,看哪个选项包含就选谁。

1.理论要点:正确选项中需包含文段主题词。

2.一个主题词:

(1)文段围绕其展开。

(2)主题词出现频率低时,常出现在中心句中。

3.两个主题词:不但要“找准”还要“找全”。

4.干扰选项:扩大/缩小/偷换

1.只需将这张表格掌握,对三词就没有任何问题了,重点词语包含关联词、

主题词、程度词,正确答案、错误选项如何设置分别在表格上罗列,核心掌握这

张图后,对三词中的正确答案、错误选项的特征就很清楚了。

2.程度词在本节课讲义中未讲到,因为程度词比较简单,且考试时也不是很

重要,只需把握理论就行,对于程度词,程度词之后的内容是重点,强调的内容

是重点,程度词之前的内容非重点。

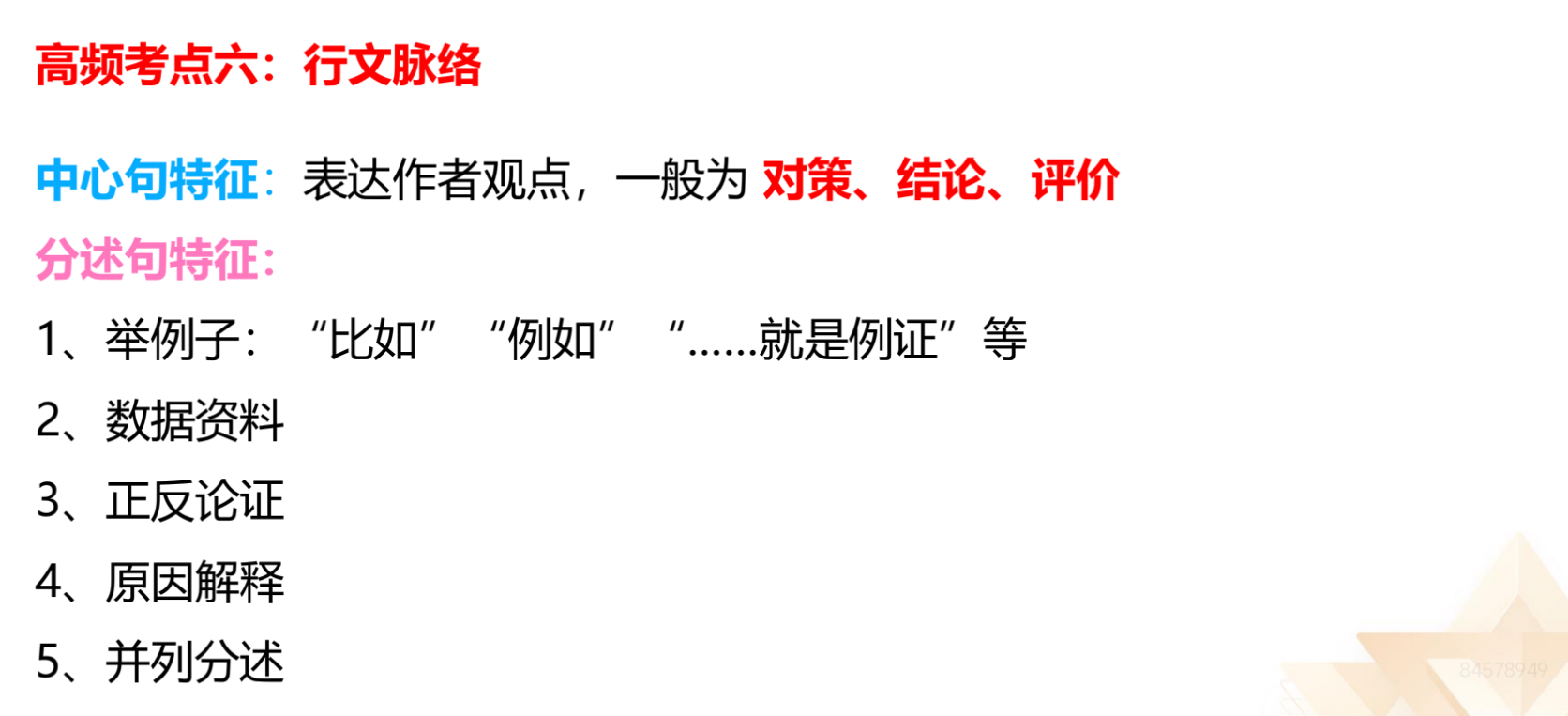

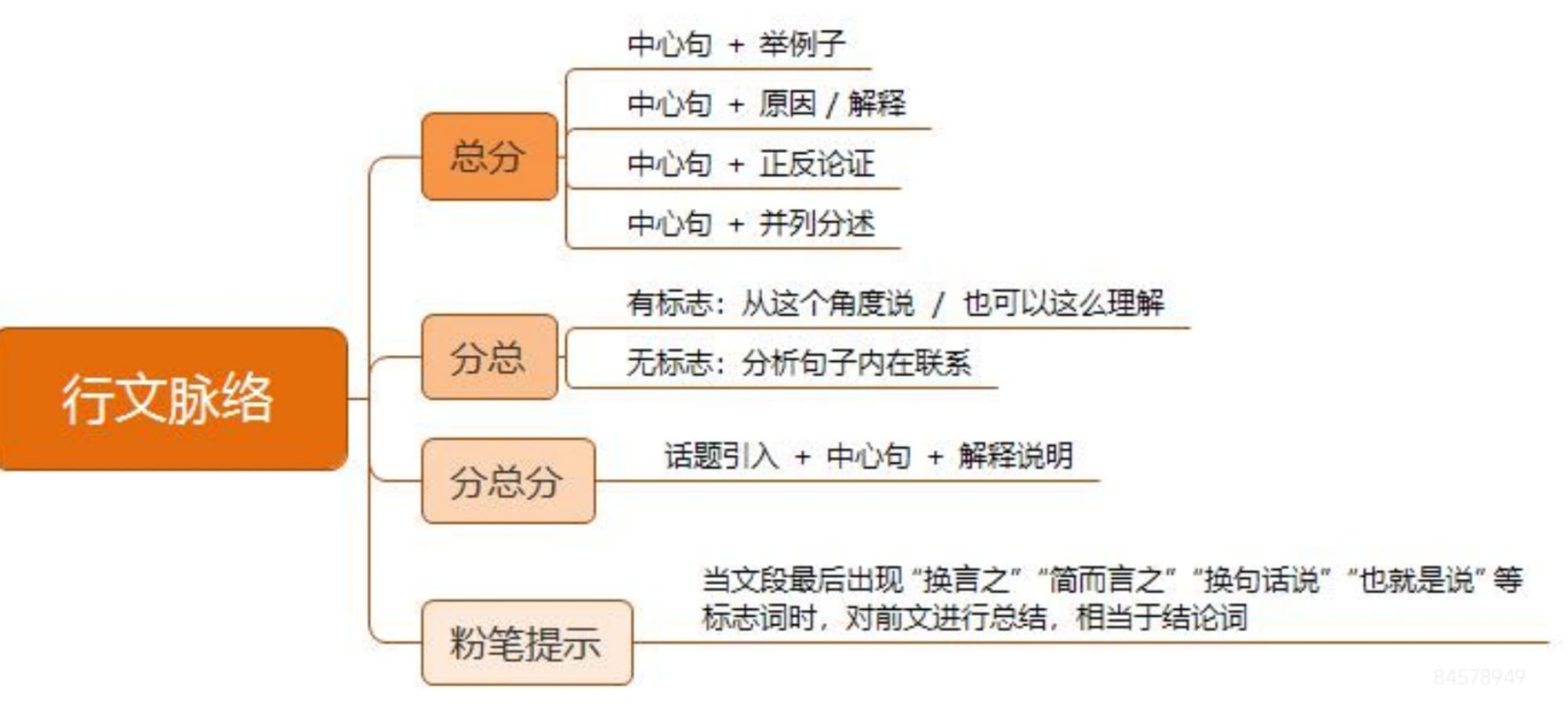

行文脉络:

1.要把握中心句以及分述句的特征。中心句即应选择的观点和答案,分述句

在文段中仅起解释说明作用,非重点,从命题角度为干扰选项、错误选项特征。

2.中心句特征:表达作者观点,有三种呈现方式:

(1)对策:对应关联词中的必要条件关系,对策为重点。

(2)结论:因果关系,结论为重点。

(3)评价:转折之后引出作者对某件事物的评价,如大多数人认为蓝色代

表忧郁,但我却认为蓝色是天空和大海的颜色,代表宽容和豁达。转折后引出我

对蓝色的评价。又如有人说这件衣服很漂亮,但我认为这件衣服不适合我。

(4)并列结构无重点,句子同样重要。

3.分述句特征:做题时把握分述句特征,中心句不明显可以通过反向排除找

出中心句。

(1)举例子:

①典型:“比如”“例如”“……就是例证”等。

②人名、地名、数据、年份、书名、朝代名等,出现时起举例作用。

(2)数据资料:文段中大篇幅出现百分比、年份、数据,起支撑论点作用,

即论据,非重点,起解释说明作用。

(3)正反论证:要与反面论证提对策进行区分。当文段为“提出问题+反面

论证”时,“反面论证”非常重要,为提出对策;当文段为“提出观点+正反论

证”时,“正反论证”表解释说明,非重点,可快速阅读。若实在分不清楚,但

凡看到反面论证都要多看一看,因为即使表示正反论证、解释说明,反面论证与

观点的论述内容一致。如我们要大力弘扬社会主义核心价值观(观点),如果弘

扬了,社会就可以正向发展,如果不弘扬,社会就会偏离正确发展道路(正反论

证表解释说明),仍强调“要弘扬”,与观点一致。

(4)原因解释;因为、由于、“:”、“——”,均为观点服务,非重点。

(5)并列分述:即文段首句提出观点,分述的第一句话后为分号,后跟第

二句话,并列内容仅为文段的组成部分,对首句进行解释说明,后两句话为并列

分述。又如首句提出观点,再进行举例,最后进行原因分析,举例子和原因分析

为并列分述。当并列为文段的一个组成部分时非重点,组成部分即文段已经给出

一个观点,之后再给出并列。若文段只有两句话并列,均为观点,故为重点。

(6)文段开头出现背景或下定义,起话题引入作用,非重点,可快速阅读。

4.若文段中心句不是很明显,此时可以通过识别分述句反向推出中心句,如

文段为“①随着……。②……。③例如……。④因为……。”,此时可以反向排

除推出第②句话为中心句。

5.无法判断首句是否为观点句时,若后文明确为举例子或原因解释,此时首

句必为观点。若后文论述核心内容与首句论述内容一致,此时首句也是观点。后

文若有明显标志则可以通过标志识别,若后文无标志则可以通过内容识别。

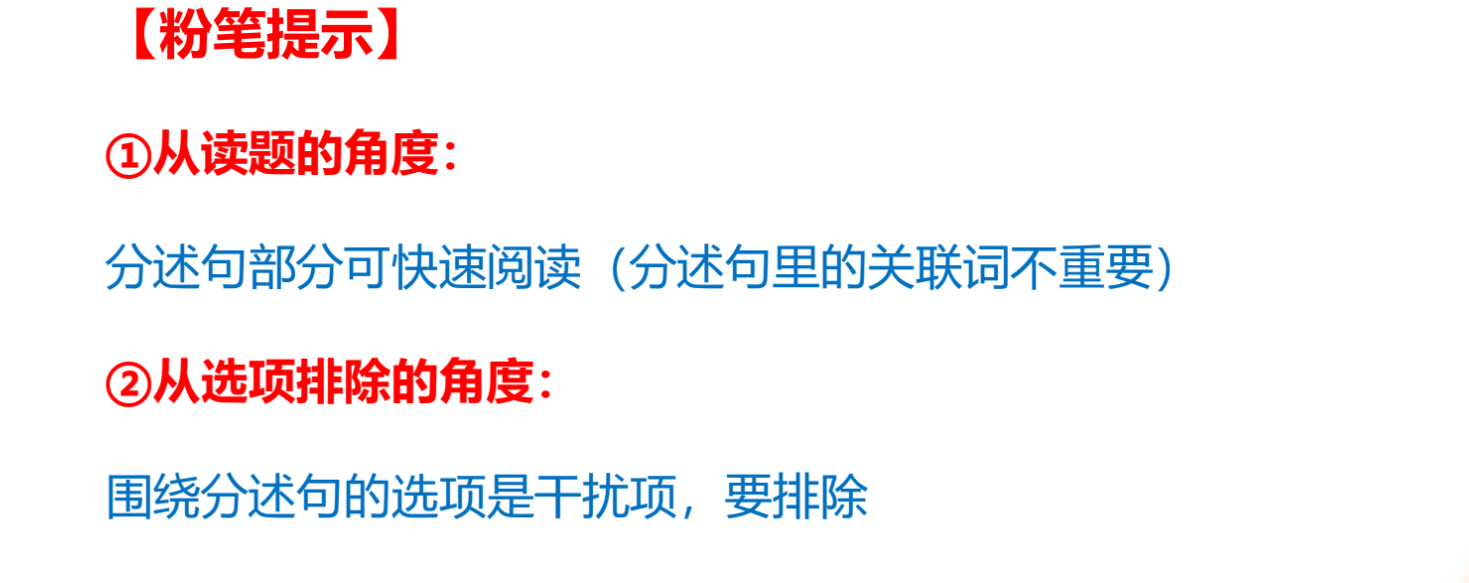

1.从读题的角度(即从自己做题的角度):分述句部分可快速阅读(分述句

里的关联词不重要,中心句中关联词才重要)。

2.从选项排除的角度(即命题人角度):围绕分述句的选项是干扰项,核心

围绕中心句选择答案。

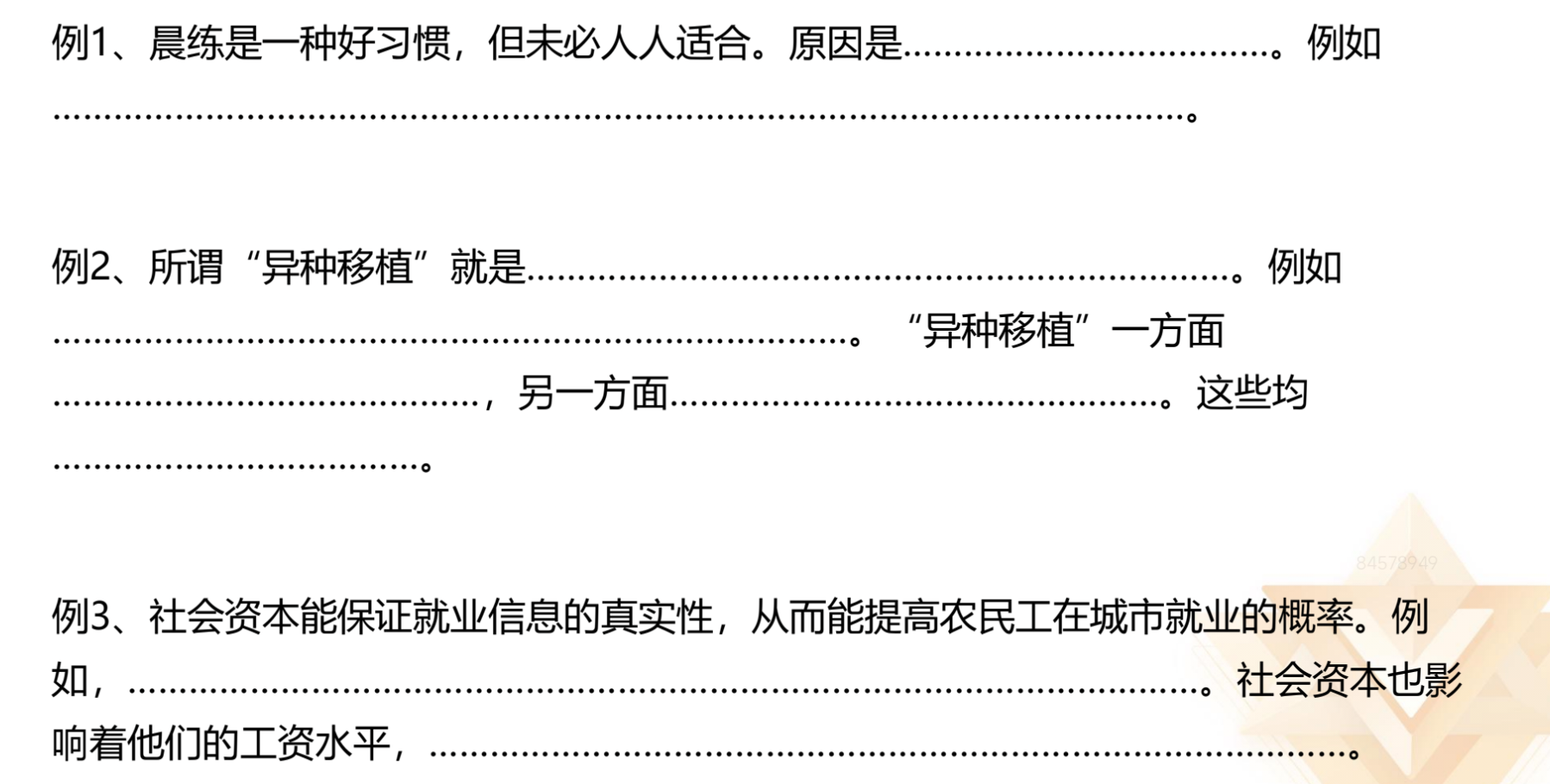

1.例 1.“但”表转折,转折之后为重点。“原因”“例如”非重点。文段为

“总-分”结构,“晨练未必人人合适”为观点。

2.例 2.“所谓……,就是……”进行下定义,起话题引入的作用,一般非重

点。“例如”为举例子,“一方面……,另一方面……”为并列分述,不重要。

“这些”为指代词,出现在结尾,起总结上文的作用,与“因此”出现在结尾作

用相同。文段为“分-总”结构。

3.例 3.“例如”表举例,在句号处结束。文段“也”连接前后表并列,“社

会资本影响农民工的就业以及工资水平”为答案。

4.例 1 中若第二句话出现“但是”,第三句话也出现“但是”,此时第一句

话中的“但是”为重点,因为中心句中关联词才重要。

5.若例 3 中第一句和尾句均出现“但是”,此时均为重点,因为文段为并列

结构,第一个分句和第二个分句的“但是”均为重点。

6.当文段出现第二个关联词时,可以通过中心句和分述句的特点把握重点。

“因此”出现在结尾作用一致,为“分-总”结构特征。

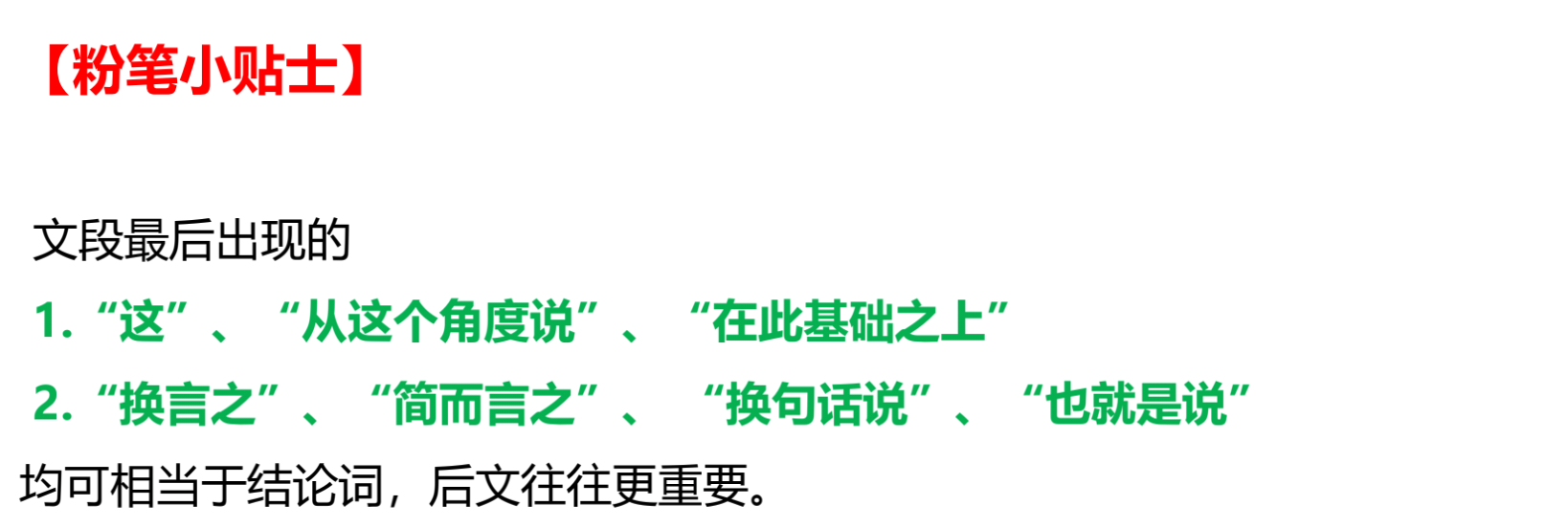

2.文段最后出现“换言之”、“简而言之”、“换句话说”、“也就是说”

表同义替换,当前文论述太过复杂,如小张是从事高科技生物分子表面覆膜的,

换言之是给手机贴膜的,即对前文进行精简概括,只看尾句也可以选择答案。

3.详细地说、具体而言:表解释说明,即前面观点听不懂,后文进行详细分

析。

4.当指代词、表同义替换的词语出现在结尾,且前面为句号,此时与“因此”

出现在结尾是一样的,作为“分-总”结构解题,快速解题技巧为先看尾句,无

法解题再看前文。

行文脉络:重点为把握中心句和分述句特征,做题时要有找中心句

的意识。

1.总分:

(1)中心句+举例子。

(2)中心句+原因/解释。

(3)中心句+正反论证。

(4)中心句+并列分述。

2.分总:

(1)有标志:从这个角度说/也可以这么理解。

(2)无标志:分析句子内在联系。

3.分总分:话题引入+中心句+解释说明。

4.当文段最后出现“换言之”“简而言之”“换句话说”“也就是说"等标

志词时,对前文进行总结,相当于结论词。

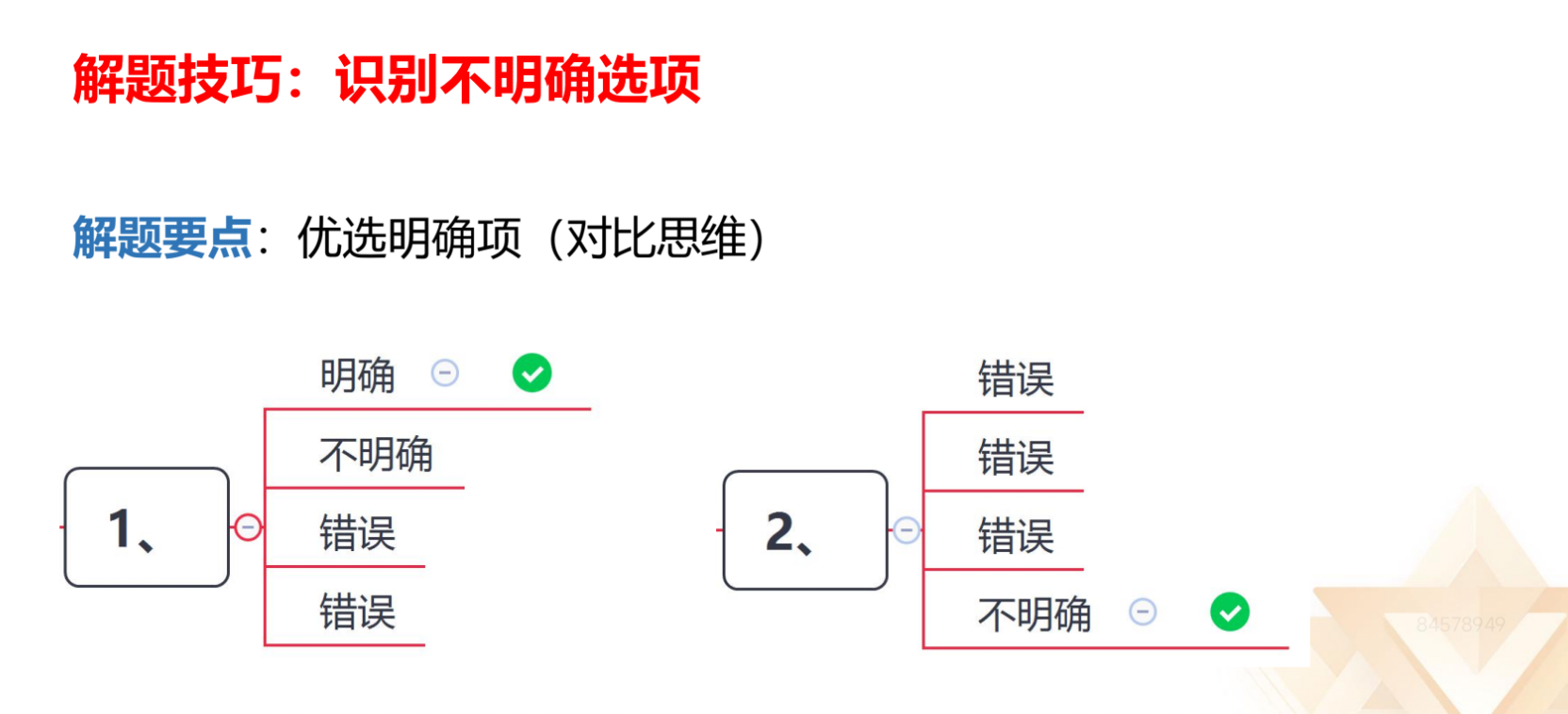

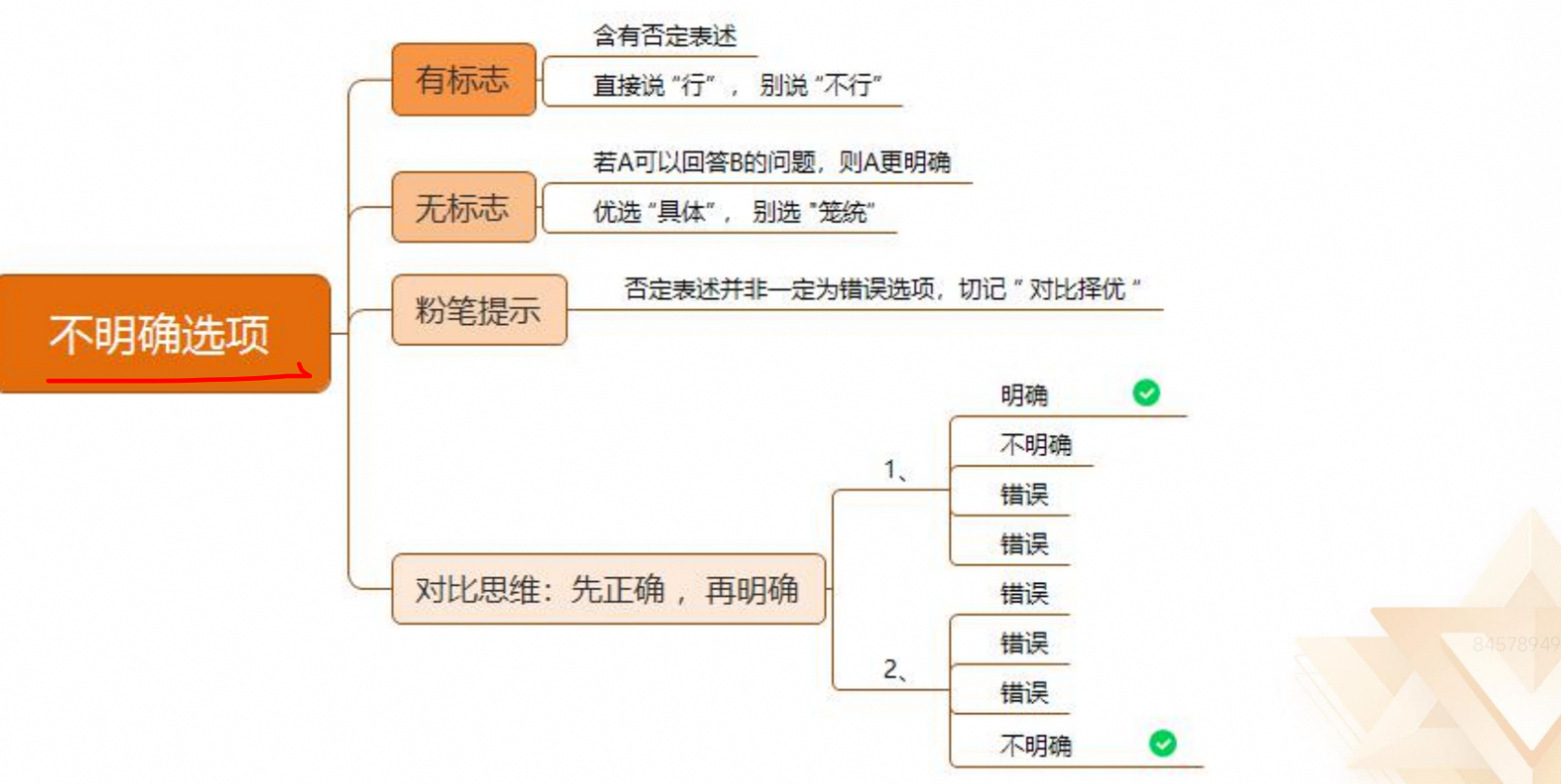

识别不明确选项:

1.解题要点:优选明确项(对比思维)。遇到明不明确要遵循对比思维,即

优选明确项,如果没有明确项的,就退而求其次选不明确的选项。

2.有四个选项,一个表述明确,一个不明确,另外两个表述错误,此时要选

表述明确的选项。

3.有三个选项是错误的,一个选项是不明确的,此时选择表述不明确的选项。

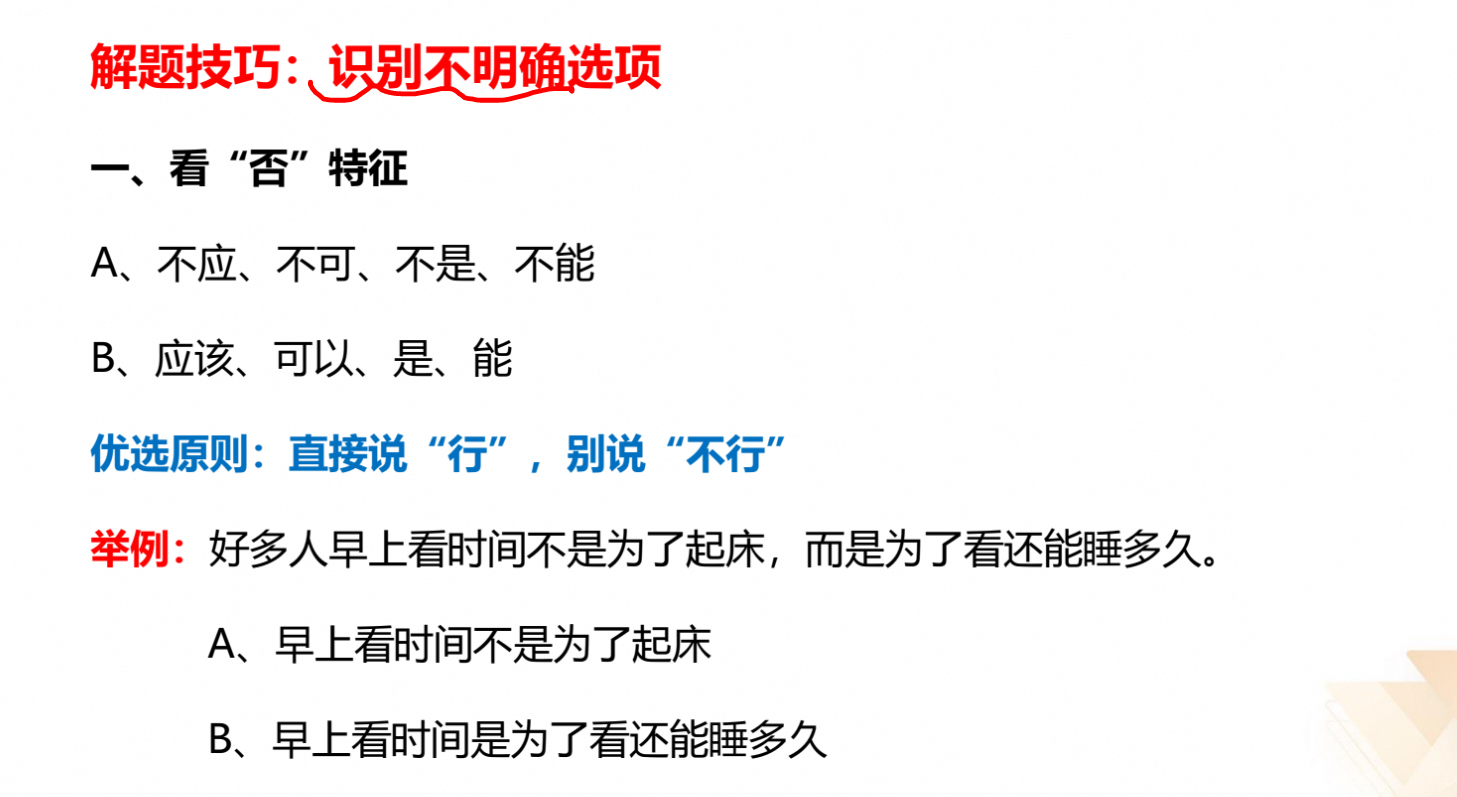

1.看“否”特征:否定词与肯定词相比不明确,如我问老师“休年假准备

去哪玩?”,老师说“我不去北京”,你说“那你去哪呢?”,我说“我也不去

上海”,此时会不耐烦地问“你到底是要去哪里?”,故否定词表述不明确,应

明确论述“我去西藏”。否定表述一般情况下是不明确的,所以我们优选的原则

就是直接说行,别说不行。

2.优选原则:直接说“行”,别说“不行”。如好多人早上看时间不是为了

起床,而是为了看还能睡多久,A 项“早上看时间不是为了起床”,B 项“早上

看时间是为了看还能睡多久”,B 项表述明确。

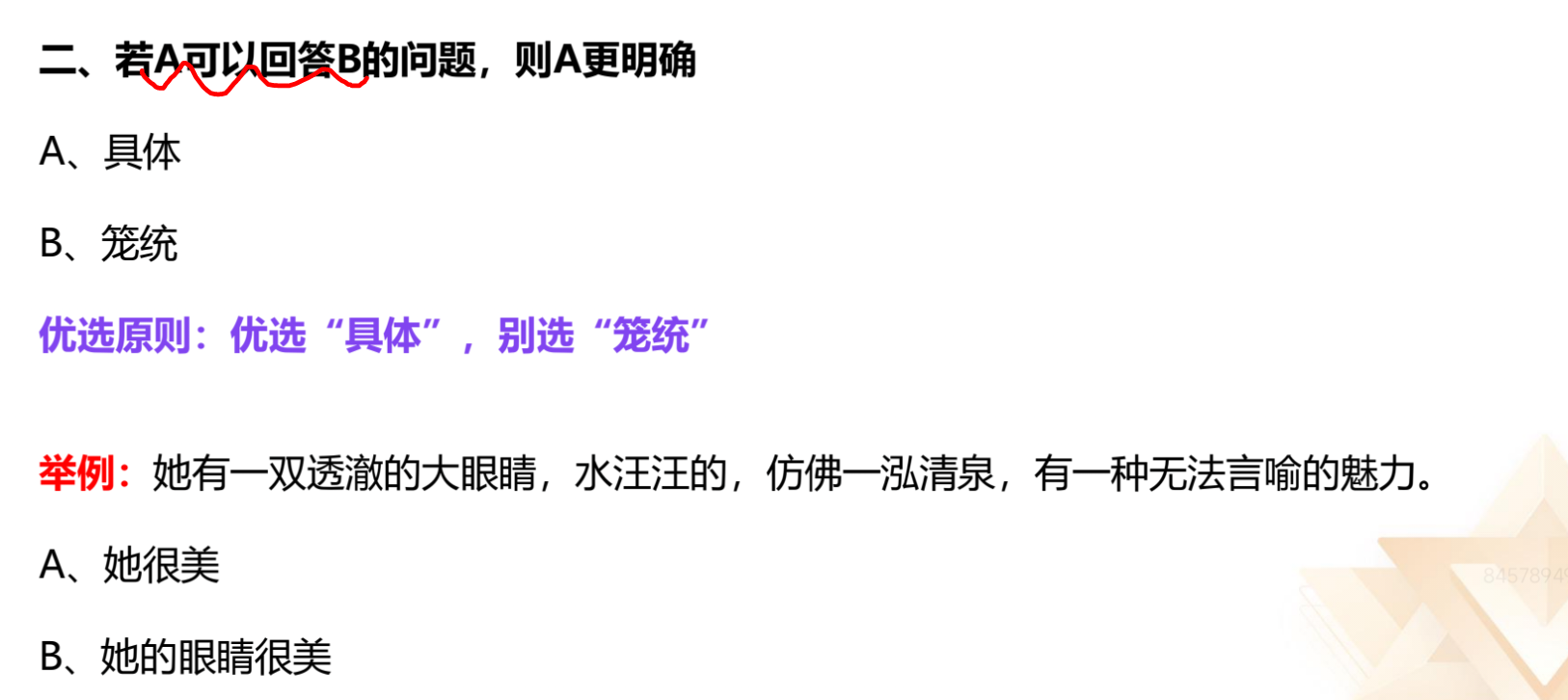

识别不明确选项:

1.若 A 可以回答 B 的问题,则 A 更明确。如 A 项“具体”、B 项“笼统”,

优选具体,不选笼统。

2.优选原则:优选“具体”,别选“笼统”。如她有一双透澈的大眼睛,水

汪汪的,仿佛一泓清泉,有一种无法言喻的魅力。A 项“她很美”,B 项“她的

眼睛很美”,此时 B 项表述更明确,当选。

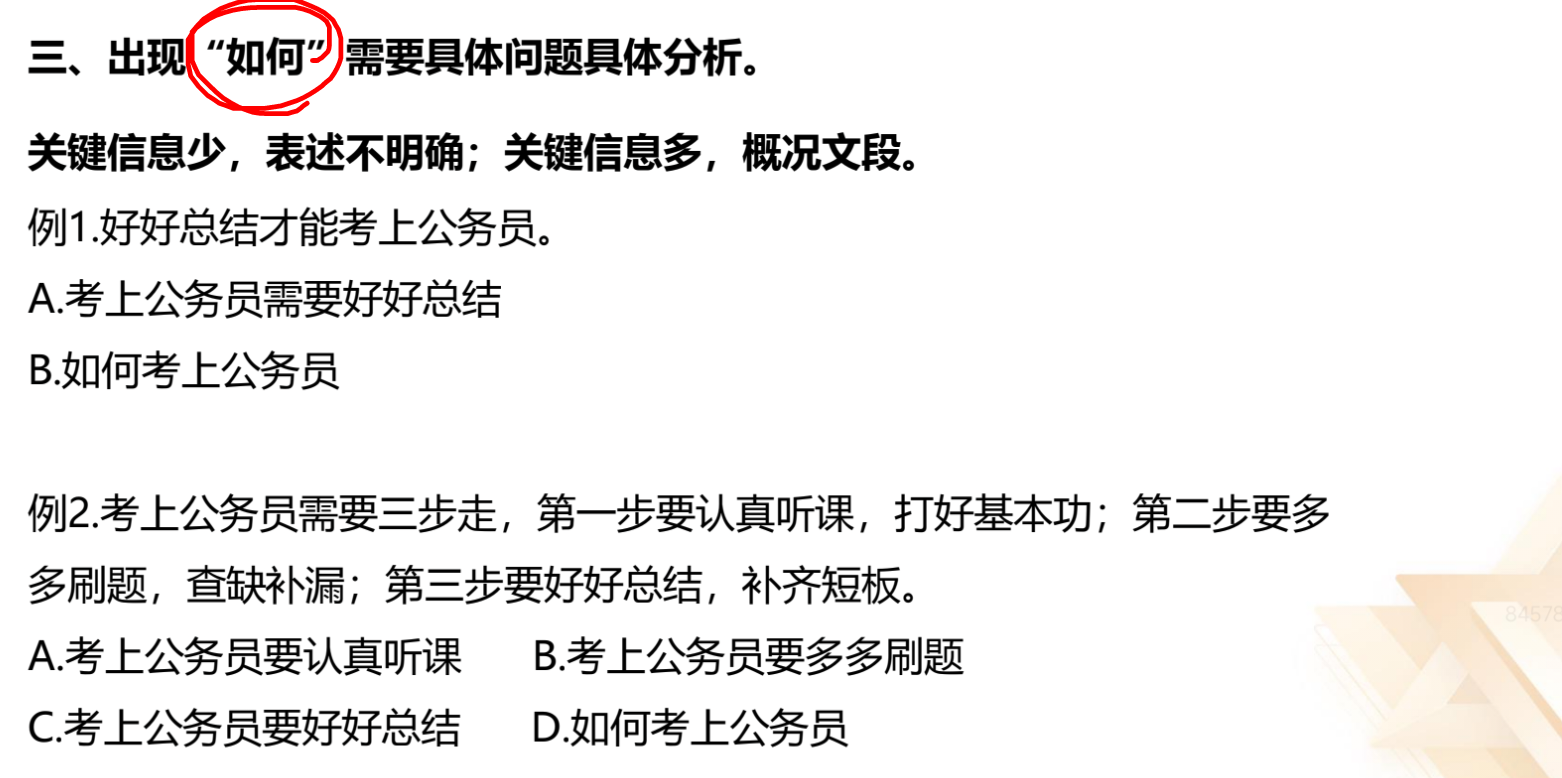

识别不明确选项:出现“如何”需要结合具体题目,具体问题具体

分析。

1.若题目给的关键信息少,出现“如何”则为表述不明确。如好好总结才能

考上公务员(关键信息很少),A 项“考上公务员需要好好总结”指出关键信息,

表述明确。B 项“如何考上公务员”表述不明确。

2.关键信息多,出现“如何”是高度概括。如“考上公务员需要三步走,第

一步要认真听课,打好基本功;第二步要多多刷题,查缺补漏;第三步要好好总

结,补齐短板”,D 项“如何考上公务员”为对三步的高度概括,A、B、C 项均

表述片面。

1.有标志:

(1)含有否定表述。

(2)直接说“行”,别说“不行”。

2.无标志:

(1)若 A 可以回答 B 的问题,则 A 更明确。

(2)优选“具体”,别选“笼统”。

3.出现“如何”时对比择优。

4.否定表述并非一定为错误选项,切记“对比择优”。

5.对比思维:先正确,再明确。有明确的优选,没有明确的可退而求其次选

表述不明确的。

创新考法:这段文字反驳了哪种观点。类似于判断推理找否论点。

1.解题技巧:

(1)第一步:寻找文段观点。

(2)第二步:把文段的观点反过来,对应答案。

2.常见干扰:

(1)与文段一致的观点。

(2)与文段无关的观点。

3.如有人骂小明是神经病,此时小明最佳的反驳是“我不是神经病”,直接

反驳观点即可

.(2021 国考)有学者认为,技术文本和政治文献的机器翻译替代人工翻

译在未来几年就可能实现,机器翻译译文总体质量超过职业译者也是必然的,甚

至文学翻译也同样如此。机器翻译发展到今天已到了第三代,即神经机器翻译,

其根本原理就是根据语境化原则建立海量的分门别类的语料库来处理。通过让机

器反复学习和训练,语料库文本不断完善,翻译的准确率不断提高,且翻译内容

越专业、场景或任务越固定、标准越统一,翻译准确率越高。

上述文字主要用来反驳以下哪个观点?

A.机器翻译不可能取代人工翻译

B.文学翻译的难度远大于技术文本翻译

C.机器翻译难以做到准确性与流畅性的统一

D.机器翻译离不开人工翻译和优化的辅助

【解析】问“反驳以下哪个观点”。首句论述机器翻译可能会替代人工

翻译,且质量也会很高。后文强调机器翻译的精准度很高,解释机器翻译可能会

取代人工翻译。文段为“总-分”结构,开头论述机器翻译能替代人工翻译,后

文详细解释为什么机器翻译能替代人工翻译。找到观点,将观点反过来,即机器

翻译不能替代人工翻译,锁定 A 项。

B 项:若选此项,文段观点应为文学翻译的难度低于技术翻译,文段未进行

对比,无中生有,排除。

C 项:文段仅论述准确性,“流畅性”未提及,无中生有,排除。

D 项:若选此项,反推文段应论述

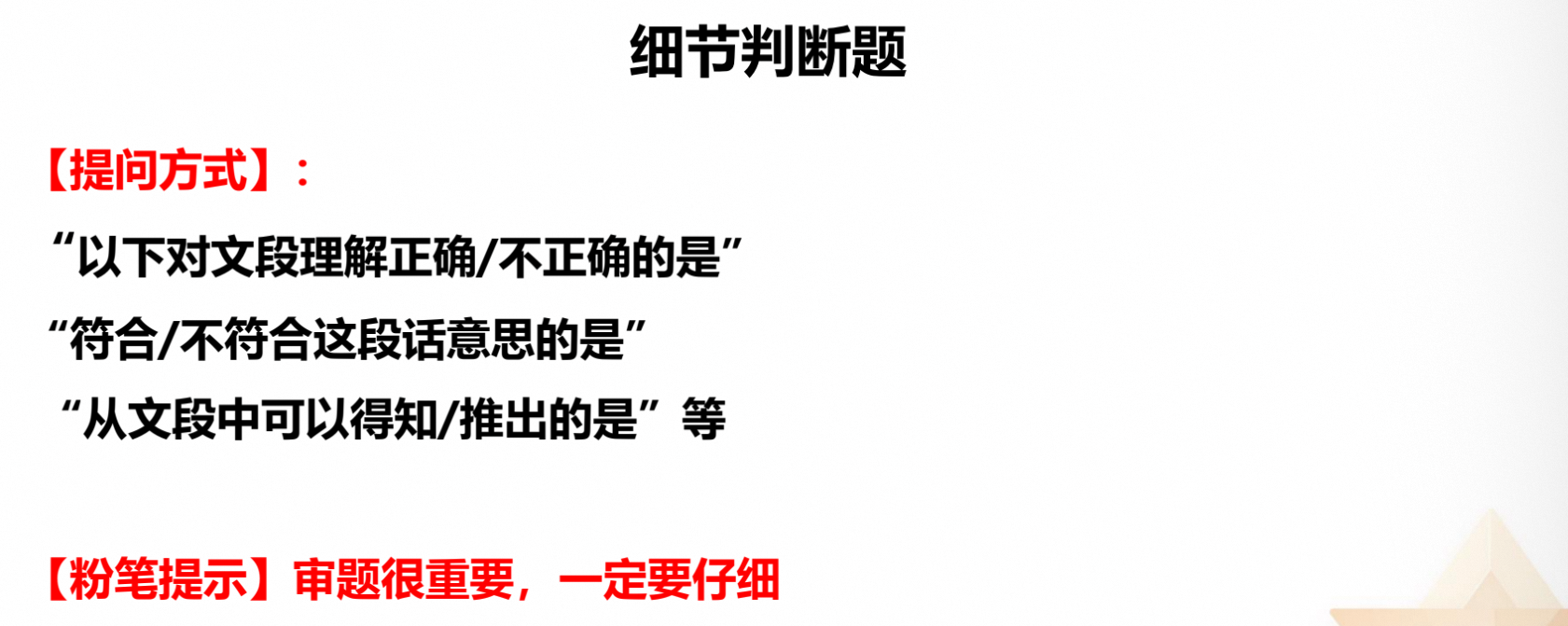

1.细节判断题:没有太多的方法和技巧,较费时间,但不难,要认真、细心、

耐心。

2.提问方式:审清楚。

(1)“以下对文段理解正确/不正确的是”,审清楚选是还是选非。

(2)“符合/不符合这段话意思的是”。

(3)“从文段中可以得知/推出的是”等。

3.粉笔提示:审题很重要,一定要仔细。

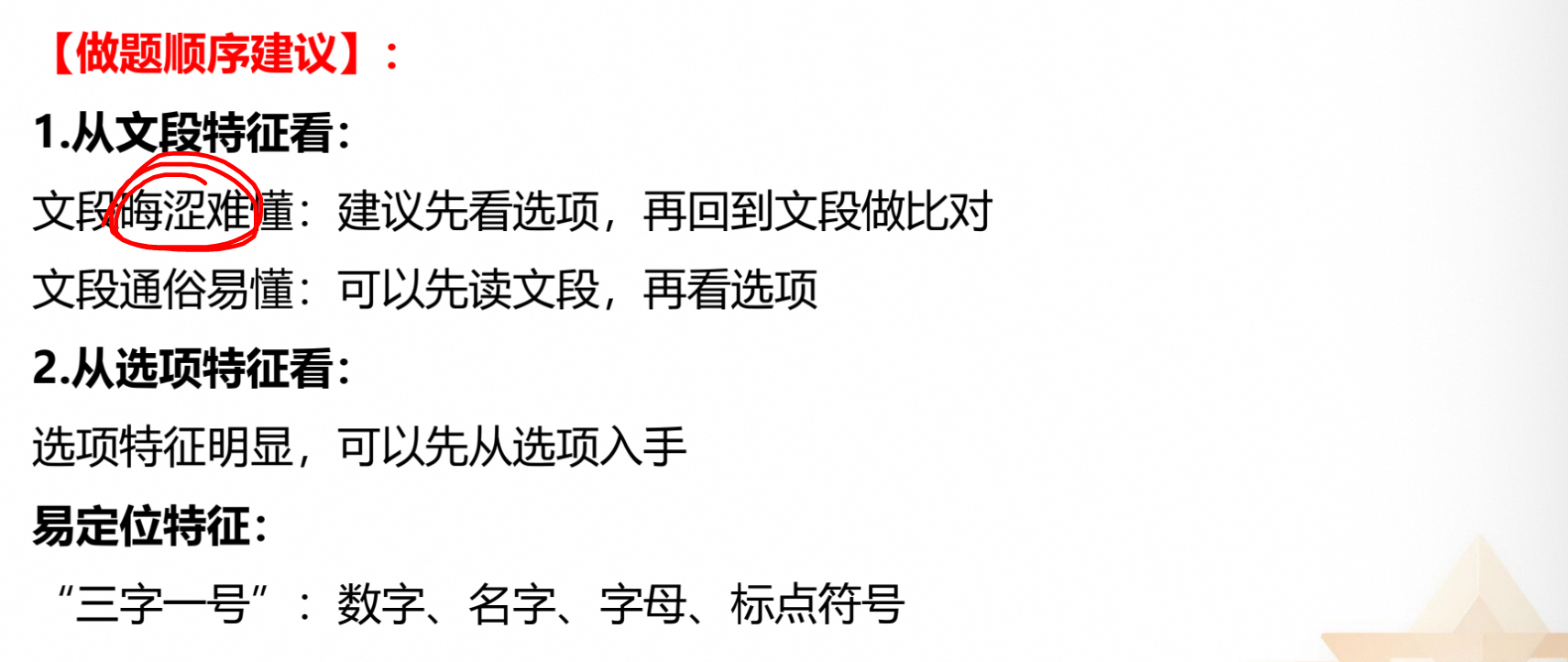

1.从文段特征看:

(1)文段晦涩难懂:建议先看选项,再回到文段做比对。

(2)文段通俗易懂:如论述日常生活中大学生就业和当下疫情的问题,很

好理解,可以先读文段,记住关键信息再回选项对比。

2.从选项特征看:选项特征明显,可以先从选项入手。

3.易定位特征:“三字一号”,即数字、名字(如外国人名字中间出现了一

个点)、字母(如 X 射线)、标点符号(如双引号、书名号、破折号)。

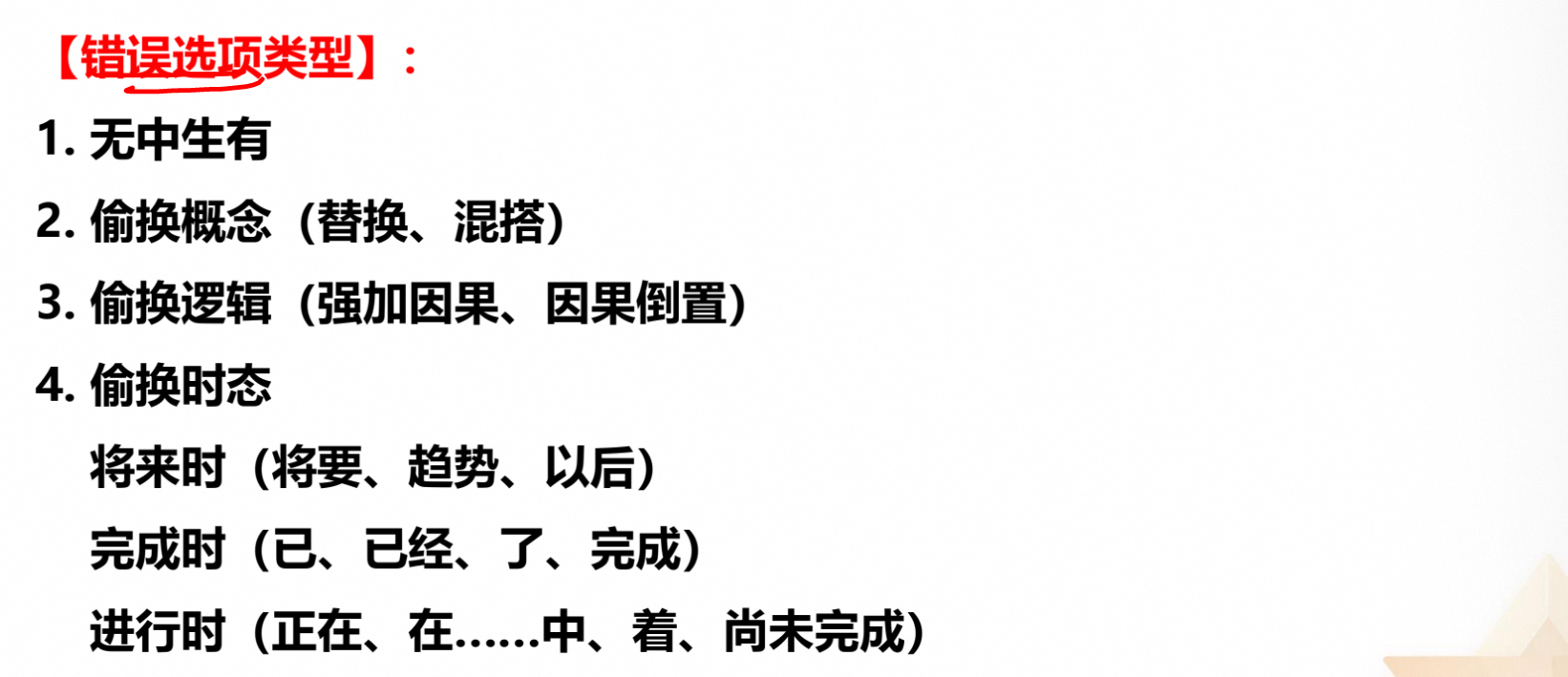

错误选项类型:出现在中心理解题也不能选。

1.无中生有。

2.偷换概念(替换、混搭),即主题词偷换。

3.偷换逻辑(强加因果、因果倒置)。如文段是“因为 A,所以 B”,选项

变成 B 是 A 的原因,此时因果颠倒。又如文段是“A、B”表并列,选项变成“以

A 为主”。

4.偷换时态:文段是什么时态,选项就要是什么时态。

(1)将来时(将要、趋势、以后)。

(2)完成时(已、已经、了、完成)。

(3)进行时(正在、在……中、着、尚未完成)。

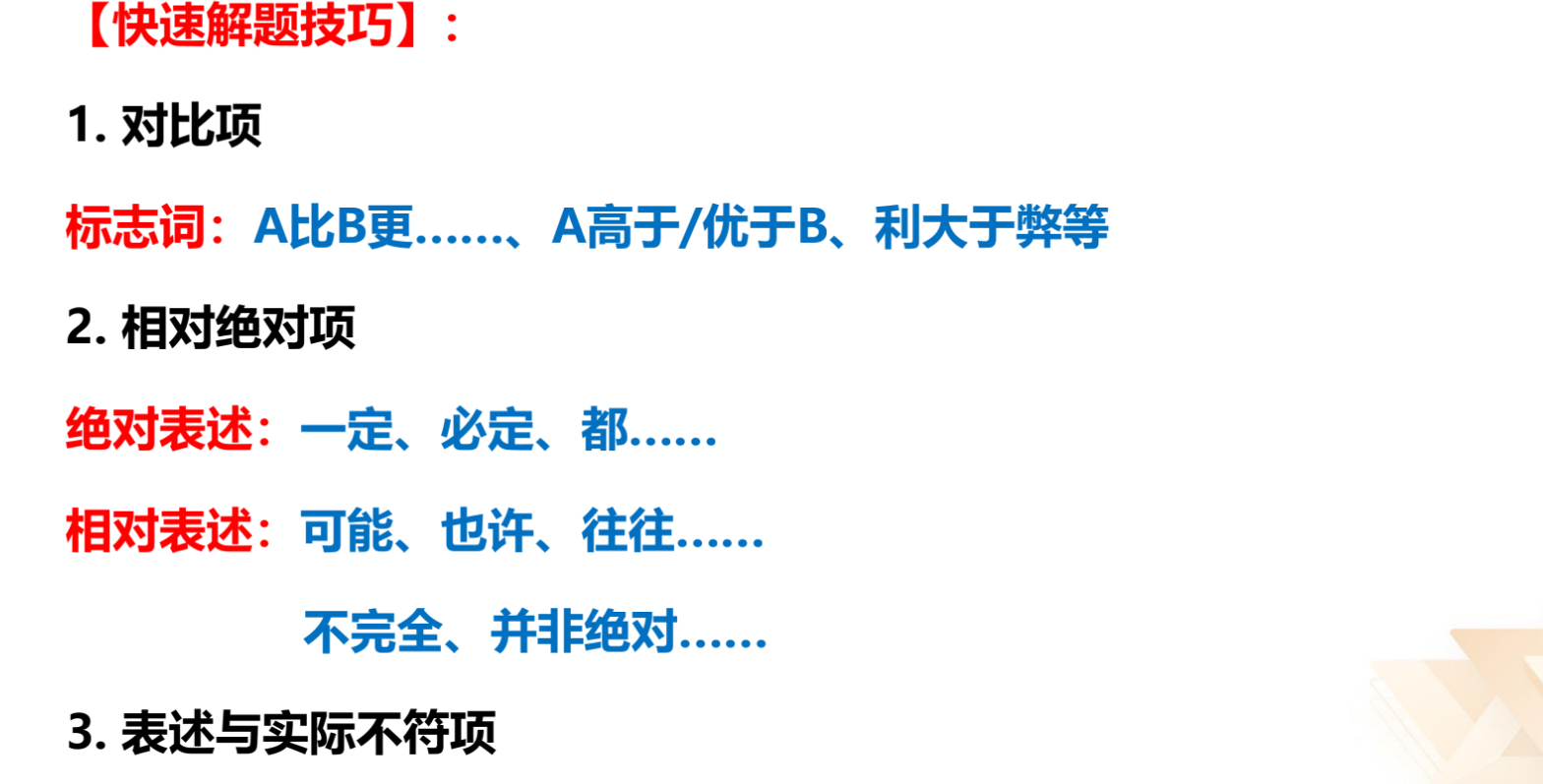

1.对比项,错误的概率较高。标志词:A 比 B 更……、A 高于/优于 B、利大

于弊等。

2.相对绝对项:选是题中 C 项相对委婉,D 项为对比项,A 项为绝对项,应

先验证 C 项,若为选非题,则优先验证 A、D 项。

(1)绝对表述:错误概率较高。标志词:一定、必定、都……。

(2)相对表述:正确概率较高。标志词:可能、也许、往往……、不完全、

并非绝对……。

3.表述与实际不符项,不符合主观认知和正确价值取向的选项一定错。如“父

母给孩子制定的成长计划对孩子的成长不利”一定是错误的。又如“政府工作漏

洞百出”一定不能选,“政府工作略有疏漏”可以结合文段判断是否能选。再如

“雾和霾在本质上是一样的”肯定不能选。

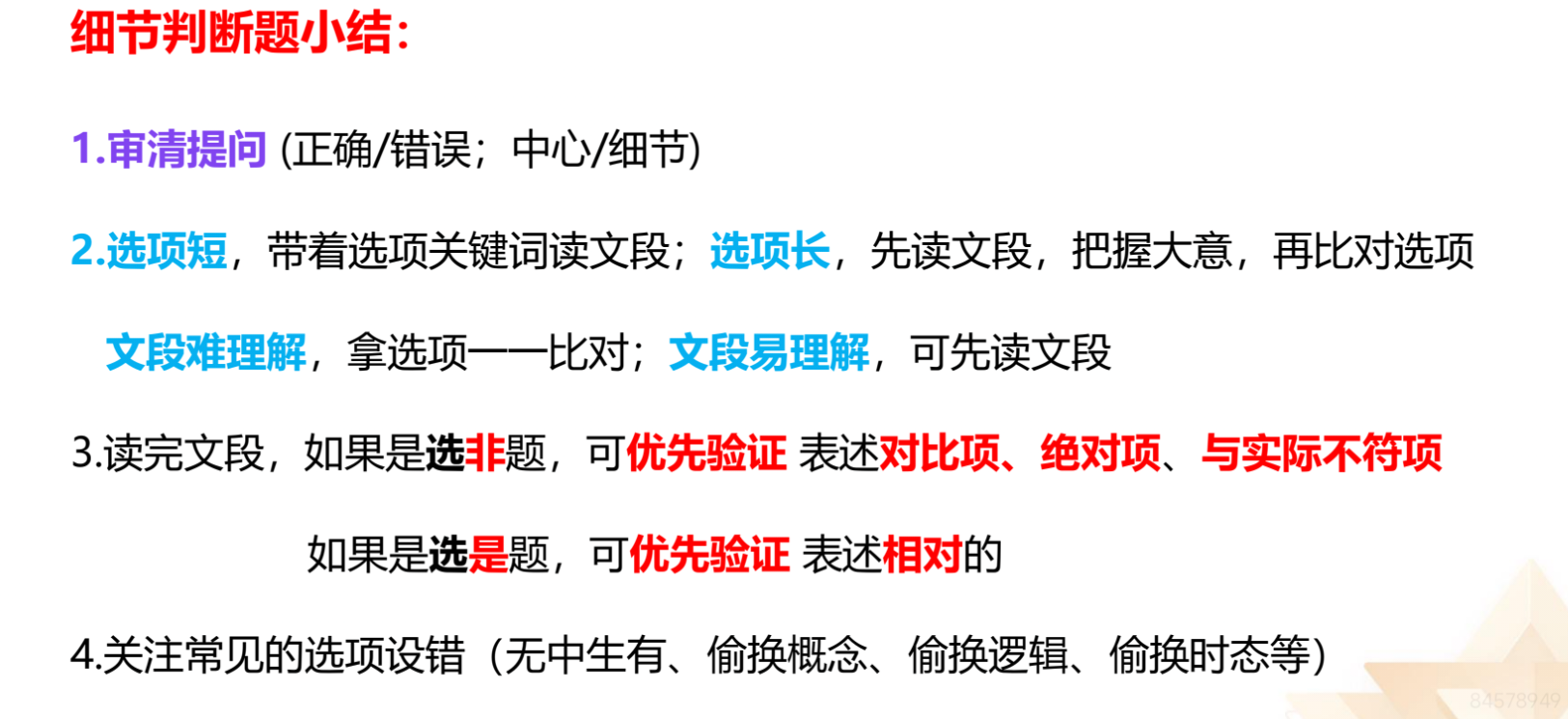

细节判断题小结:

1.审清提问(正确/错误;中心理解题/细节判断题:选是题中会出现两道题

都是对的,若 A 项针对中心且正确,B 项针对细节且正确,此时优选 A 项,因为

有一类题目为细节主旨化(现在基本不考),即细节判断题选择的答案为契合中

心且正确的)。

2.选项短,带着选项关键词读文段;选项长,先读文段,把握大意,再对比

选项。文段难理解,选项先一一进行比对;文段易理解,可先读文段。

3.读完文段,如果是选非题,可优先验证表述对比项、绝对项、与实际不符

项。如果是选是题,可优先验证表述相对的选项。

4.关注常见的选项设错(无中生有、偷换概念、偷换逻辑、偷换时态等)。