言语总结

一、中心理解题

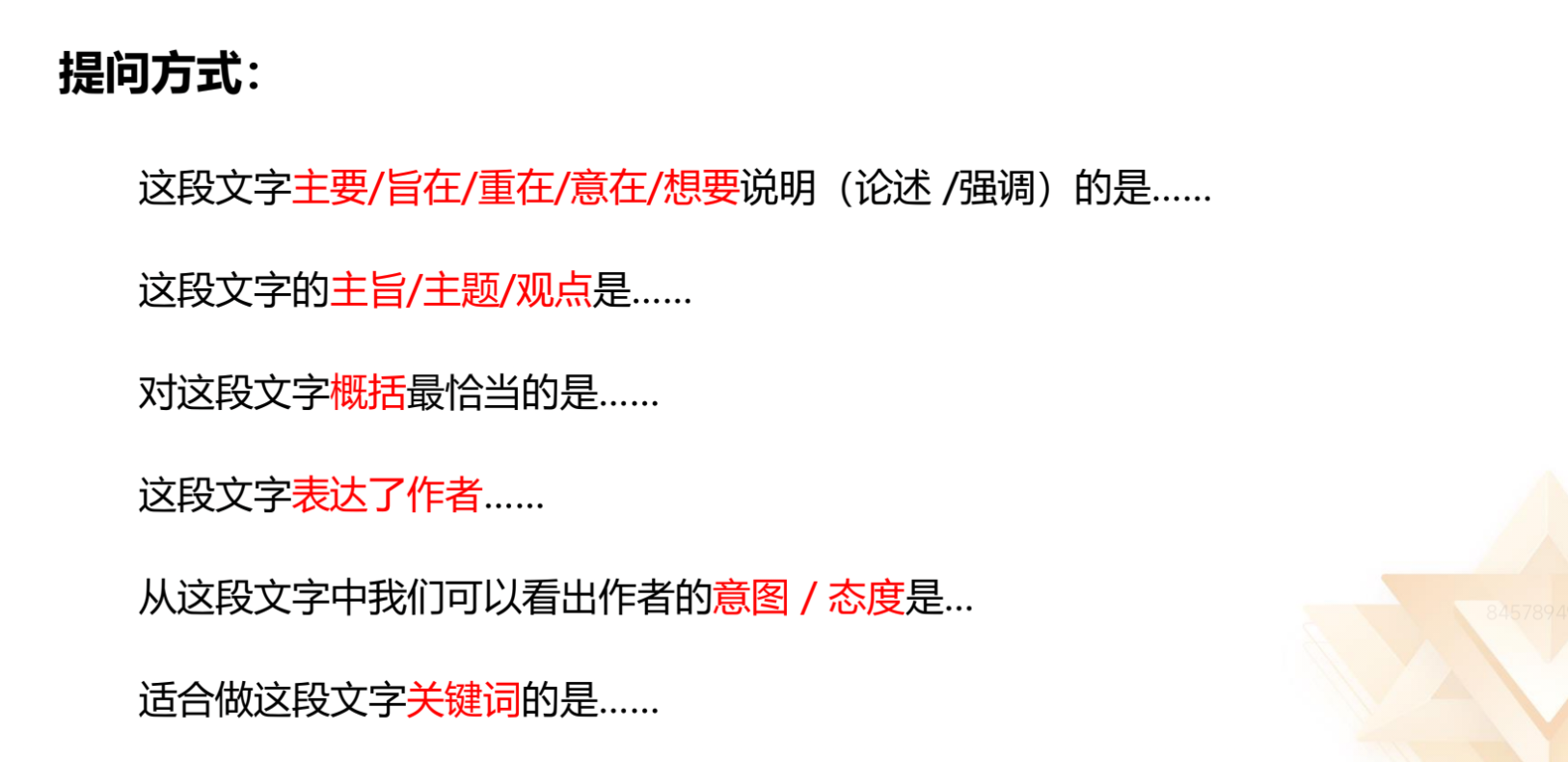

1.中心理解题第一步是阅读提问方式,判断是否属于中心理解题,主要包括

以下三大类:

(1)这段文字主要/旨在/重在/意在/想要说明(论述/强调)的是……。

(2)这段文字的主旨/主题/观点是……。

(3)对这段文字概括最恰当的是……。

2.这些标志出现在提问中,一定是中心理解题。随着考试不断拓展,近两年

也出现了一些比较新颖的提问方式:

(1)这段文字表达了作者……。

(2)从这段文字中我们可以看出作者的意图/态度是……。

(3)适合做这段文字关键词的是……。

3.所谓文段中心,就是作者想要表达的观点。不管是新的还是旧的提问方式,

都要牢牢把握。

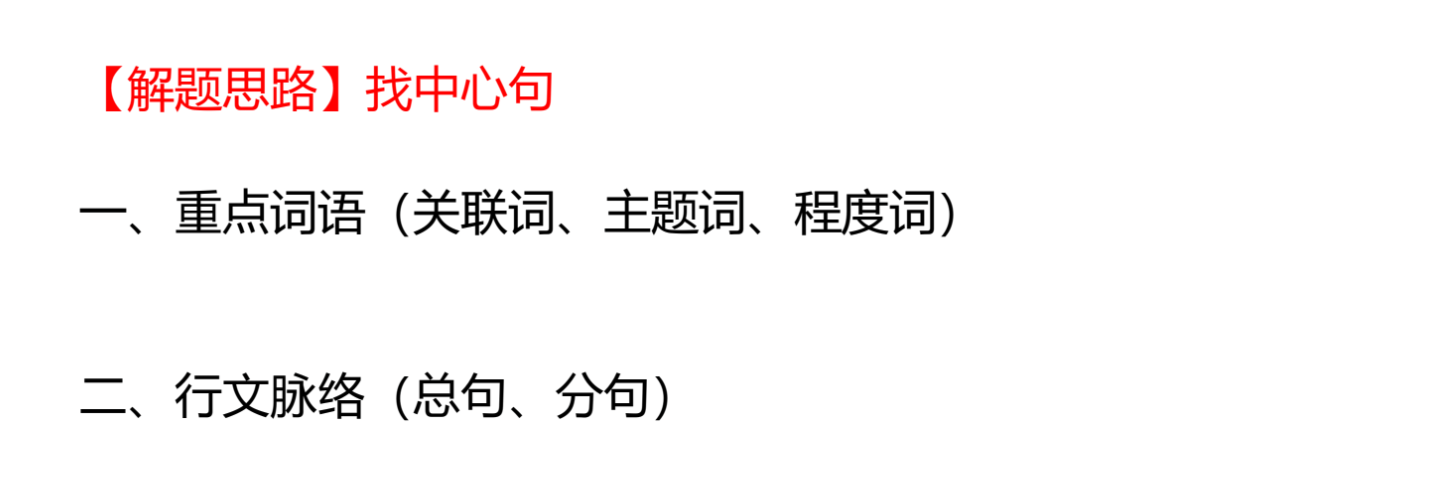

1.明确题型后,把握文段中心。找到文段中心,把握两个方向:重点词语和

行文脉络,即“三词”(关联词、主题词、程度词)+“两句”(总句、分句)。

(1)重点词语:

①关联词:转折、因果、并列等。

②主题词:整篇文章的核心话题。

③程度词:提示重点内容。

(2)行文脉络:

①总句即中心句,是指作者观点。

②分句即分述句,起到支撑、论证作者观点的作用。

2.找到中心句,结合行文脉络,就能帮助锁定正确答案。提醒:做中心理解

题时,不能仅看关联词做题,如“但”后面的内容,出题人不会让你仅通过一个

词就把题目做出来,一定是结合行文脉络共同分析,在分述句中出现的重点词语

并不重要。故“三词+两句”两者都要有,两者都要抓,只有重点词语和行文脉

络共同分析,才能正确理解文段的核心。

1、关联词

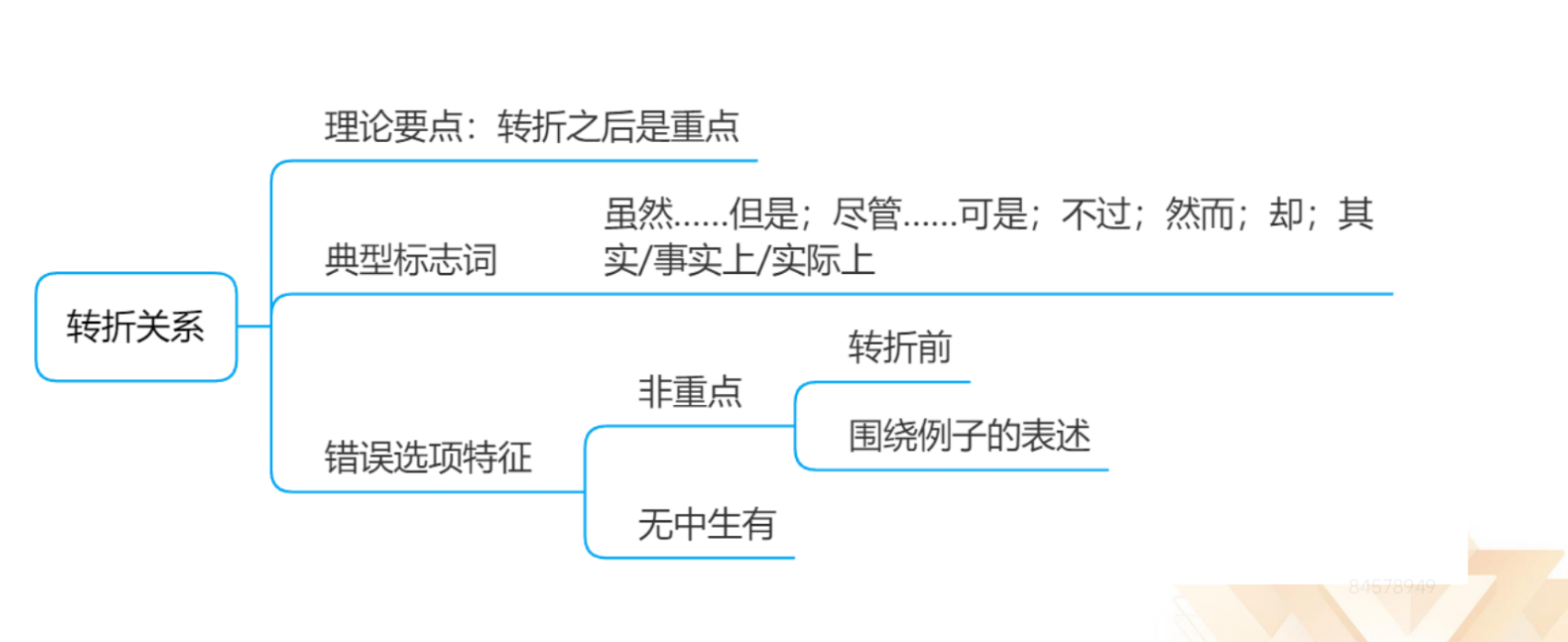

(1)转折关系

1.理论要点:转折之后是重点,如向一位姑娘表白,姑娘说我人很好,但是

她不喜欢我,强调她不喜欢我,成不了男女朋友。

2.典型标志词:虽然……但是;尽管……可是;不过;然而;却;其实/事

实上/实际上。此类表述均提示转折,需要把握转折词后的内容。

3.错误选项特征。

(1)非重点:

①转折前:转折之前的内容属于非重点,出题人喜欢设置干扰项,将转折前

的内容,同义替换到选项中,注意这样的选项,不要掉坑。

②围绕例子的表述。

(2)无中生有。

基因和性状、疾病之间有着非常复杂的关系,破译这一关系最原始的方法是

上个世纪中叶建立的基因连锁分析:通过比较受遗传疾病影响的家族中不同成员

的染色体条带或遗传标记的异同,在染色体上定位致病基因。这种方法在研究单

基因遗传病方面取得了很多成绩,但其缺点是分辨率有限,很难准确地定位到单

个基因上。

这段文字意在说明:

B.基因连锁分析方法存在明显缺陷

D.基因分析有助于精准治疗遗传病

【解析】先看提问方式,关键词“意在”,为中心理解题。开篇“基因和……

基因连锁分析”引出分析方法,“:”起到解释说明的作用,中心理解题中解释

内容非重点。最后一句中“但”是典型的转折标志,转折后面是重点“其缺点是

分辨率有限,很难准确地定位到单个基因上。”通过缺点表达分析方法的不足之

处。整个文段欲抑先扬,先夸奖分析方法,再指出问题所在。

B 项:提到了缺陷,当选。

D 项:“有助于”说明是好事,为转折前的内容,非重点,排除。【选 B】

(2)因果关系

1.理论要点:结论是重点。

2.典型格式:因为……所以……;由于……因此……

3.结论标志词:典型格式和标志词反复提及,掌握即可。

(1)所以、因此、因而、故而、于是、可见、看来、故。

(2)导致、致使、使得、造成(重点):这四个词也能引出结果,引导的

结果是不好的、消极的,如小明家起火了,导致房子塌了。

4.文段特征:切忌不能只看因果关系,要结合行文脉络具体问题具体分析。

(1)结论句在结尾:多为文段中心句。

(2)结论句在开头/中间:

①结论句后为进一步解释说明:结论句为中心句。

②结论句后有其他关联关系:如出现因果/转折,需结合多种关联词共同分

析,结合文段展开分析。

5.错误选项特征:

(1)结论词之前的内容,非重点。

(2)无中生有。

与线下教学相比,由于时空差异,线上教学更加依赖于教师的指导和帮助,

对资源的需求更大。然而,在知识经济时代,教师早已不再是知识垄断者,网络

社会中的个体都有可能成为兼具知识消费者和生产者的双重角色。因此,推动社

会力量参与在线教育资源供给,需要改变学校“单打独斗”的传统教育格局,以

开放的态度接纳企业在线教育服务。例如,学校可适当采取外包的形式,向那些

通过资质审核的教育机构、企业购买网络课程服务,提供“智能真人”的双引擎

驱动教学服务。此外,双方还可在资源支持、学情监测、评价反馈等方面加强协

同创新,促进在线教育的健康发展。

这段文字意在说明:

A.“智能真人”是教育服务的发展趋势

D.在线教育的健康发展需要引入社会力量

【解析】结论出现在尾句比较简单,不赘述,本题为结论句出现在中间的情

况,关键词“意在说明”为中心理解题。

“与线下教学相比,由于时空差异,线上教学……”介绍线上教学与线下存

在哪些差异;“然而……双重角色”强调的内容还不明确,后面出现结论词“因

此”,结论之前非重点,重点看结论后的内容,“推动……教育服务。”强调把

学校教育格局打开,让社会进入教育服务中;“例如”后面是举例子,非重点;

“此外”表示并列,与前面的例子并列,整个“例如”后面都是对结论进行论证,

起到支撑作用。故文段重点是中间的结论,为“分+总+分”结构。

D 项:是结论的同义替换,社会力量就是指社会中的企业,当选。

A 项:为例如之后的内容,举例子非重点,排除。【选 D】

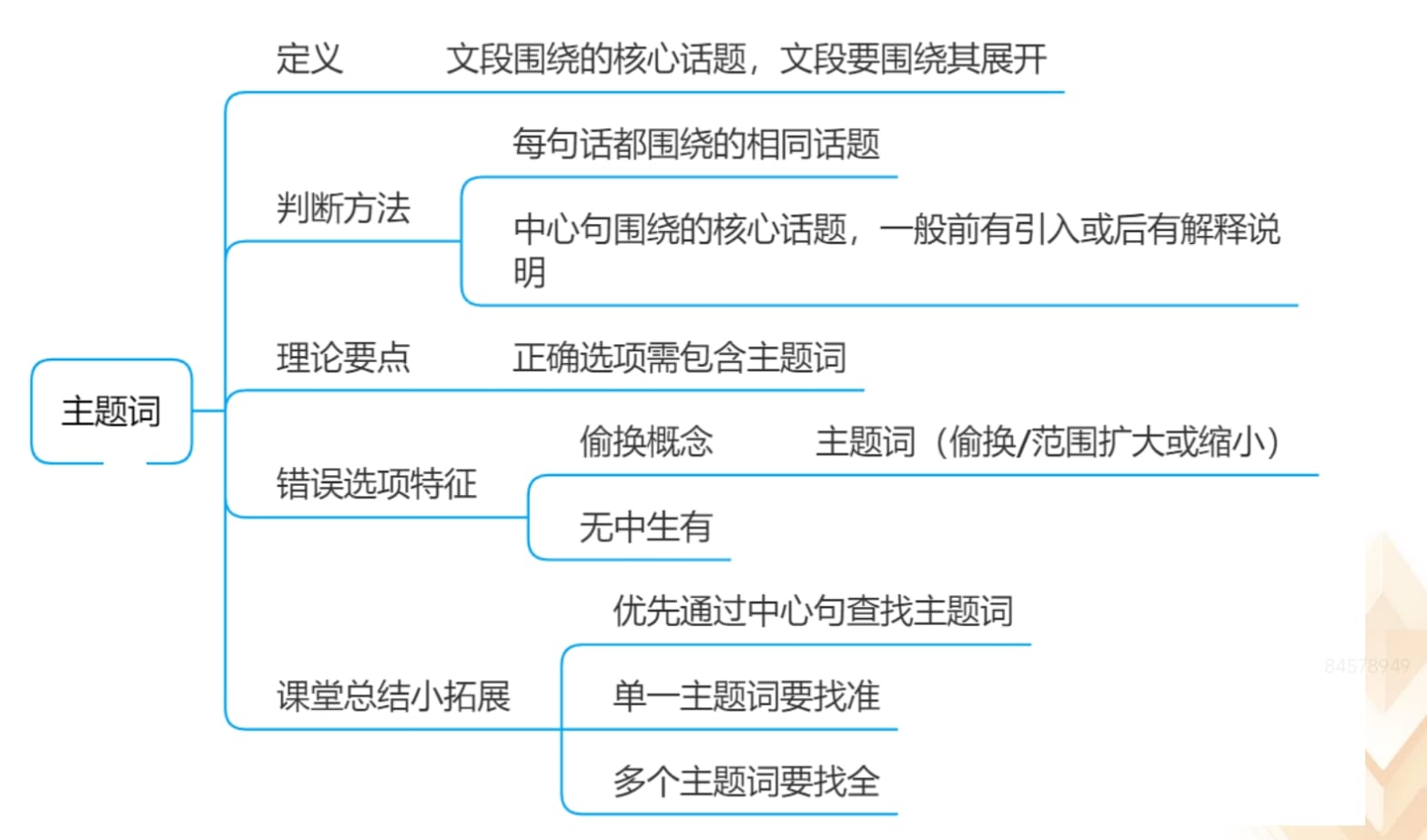

2、主题词和必要条件关系

1.定义:文段围绕的核心话题,文段要围绕其展开。

2.判断方法:

(1)每句话都围绕的相同话题。

(2)中心句围绕的核心话题,一般前有引入或后有解释说明。

3.理论要点:正确选项需包含主题词,以这条规律,找出文段核心话题。谁

包含主题词就保留,谁没有主题词就排除,利用主题词节约做题时间、提高做题

速度。

4.错误选项特征:

(1)偷换概念:主题词偷换,如文段主题词是苹果,选项中是梨;范围扩

大或缩小,也是常见的坑,如文段论述钢笔,而选项中为文具,则范围扩大,选

项为英雄牌钢笔,则范围缩小。

(2)无中生有。

5.课堂总结小拓展:注意,主题词并不唯一,可能出现多个主题词。

(1)优先通过中心句查找主题词,不要先找主题词,应先找中心句,若中

心句比较明确,一定要从中心句中把握主题词;若文段比较复杂,找不出中心句,

再找主题词。

(2)单一主题词要找准。

(3)多个主题词要找全。

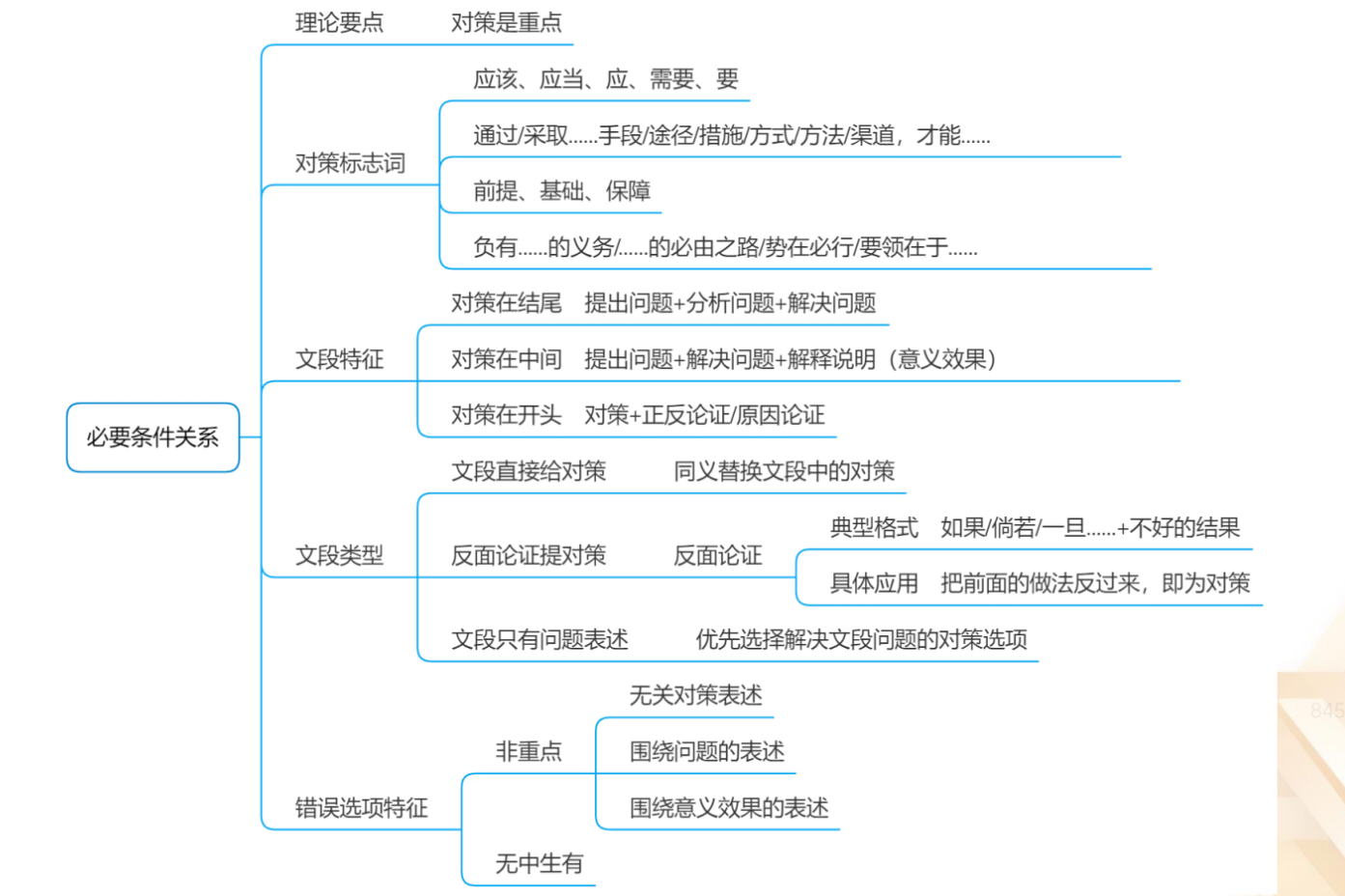

1.理论要点:文段中有问题和对策,对策更重要,对策是重点。

2.对策标志词:

(1)应该、应当、应、需要、要。

(2)通过/采取……手段/途径/措施/方式/方法/渠道,才能……。

(3)前提、基础、保障,以上是常见的对策标志词,看到标志词要打起精

神。

(4)负……的义务;……的必由之路/势在必行/要领在于……/一剂良方等:

考试不断创新,这些标志词同样能提示文段的重点,起到提对策的作用。

3.文段特征:结合行文脉络,常考三种类型,对策位置不同,行文脉络也不

同。

(1)对策在结尾:提出问题+分析问题+解决问题,分-总文段。

(2)对策在中间:提出问题+解决问题+解释说明(意义效果,如只有这样

做才能带来好处),分-总-分文段,重点为中间的对策。

(3)对策在开头:对策+正反论证/原因论证,总-分文段。

4.文段类型:

(1)文段直接给对策(最简单):同义替换文段中的对策。

(2)反面论证提对策:反面论证。典型格式:如果/倘若/一旦……假设词+

做法,带来不好的结果,这种句子就是反面论证,如果我不好好学习,就会考不

上大学,则应该好好学习、奋发努力。把前面的做法反过来,即为对策。

(3)文段只有问题表述:优先选择解决文段问题的对策选项,注意并非找

对策,而是找能解决问题的对策。如文段问题是特别热特别渴,A.应该多睡觉,

是对策选项,但不能选,因为解决不了文段的问题,多喝冰水才能解决。若选项

中没有能解决问题的对策,掌握对比择优原则,选择把文段问题概括全面的选项。

5.错误选项特征:

(1)非重点:

①无关对策表述,一定不能选。

②围绕问题的表述,当问题与对策同时出现,问题不重要。

③围绕意义效果的表述:对策出现在中间的情况下,有意义有对策,对策更

重要,意义效果非重点,没有对策何谈意义。

(2)无中生有。

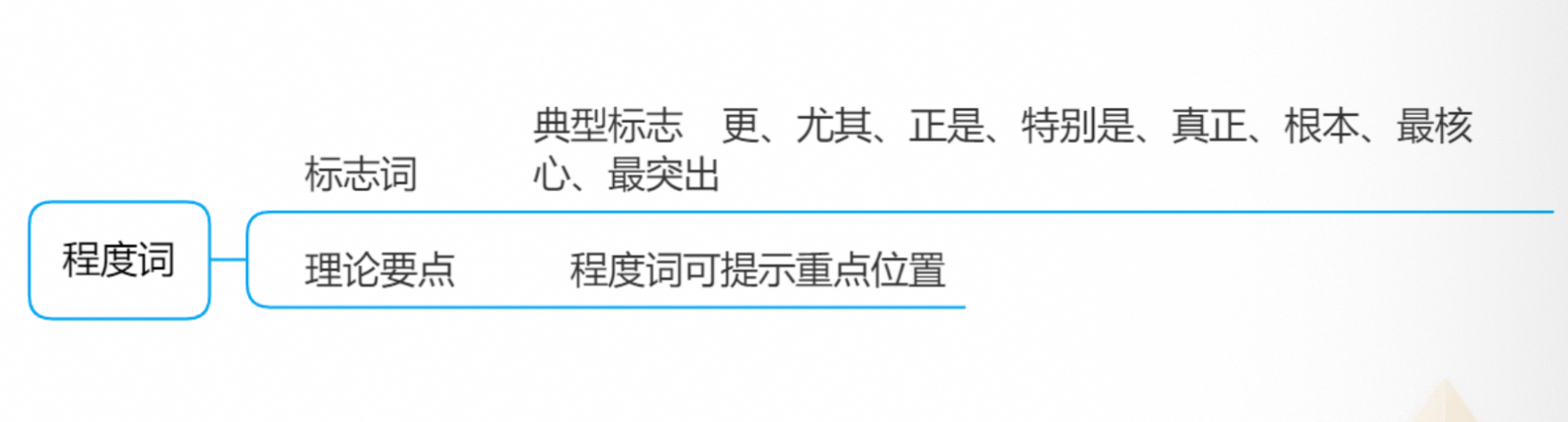

3、程度词和并列关系

【注意】程度词:在考试中,不作为单独知识点进行考查,往往结合行文脉

络和关联关系进行考查,程度词更像辅助手段。

1.标志词:典型标志更、尤其、正是、特别是、真正、根本、最核心、最突

出。程度词的作用是强调,文段中的重点/中心内容才值得强调。

2.理论要点:程度词强调的内容往往是重点,可提示重点位置。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。历史和现实都表明,一个抛弃了或者背

叛了自己历史文化的民族,不仅不可能发展起来,而且很可能上演一幕幕历史悲

剧。文化自信,是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深层、更持久

的力量。坚定文化自信,是事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性

的大问题。没有文化自信,不可能写出有骨气、有个性、有神采的作品。

这段文字主要说明了:

B 文化自信的重要性

D 优秀作品必须体现文化自信

【解析】文段开头强调文化很重要,然后文段中用 6 个程度词“更”,强调

了文化自信。前面讲文化,后面讲文化自信,两者中文化自信更重要,因为文化

自信有 6 个程度词进行强调。后面通过正反论证,强调文化自信的重要性。故文

段不仅通过程度词,而且通过正反论证,共同强调了文化自信的重要性。

B 项:与文意相符,当选。

D 项:对应文段最后一句话,属于反面论证的内容,非重点,排除。【选 B】

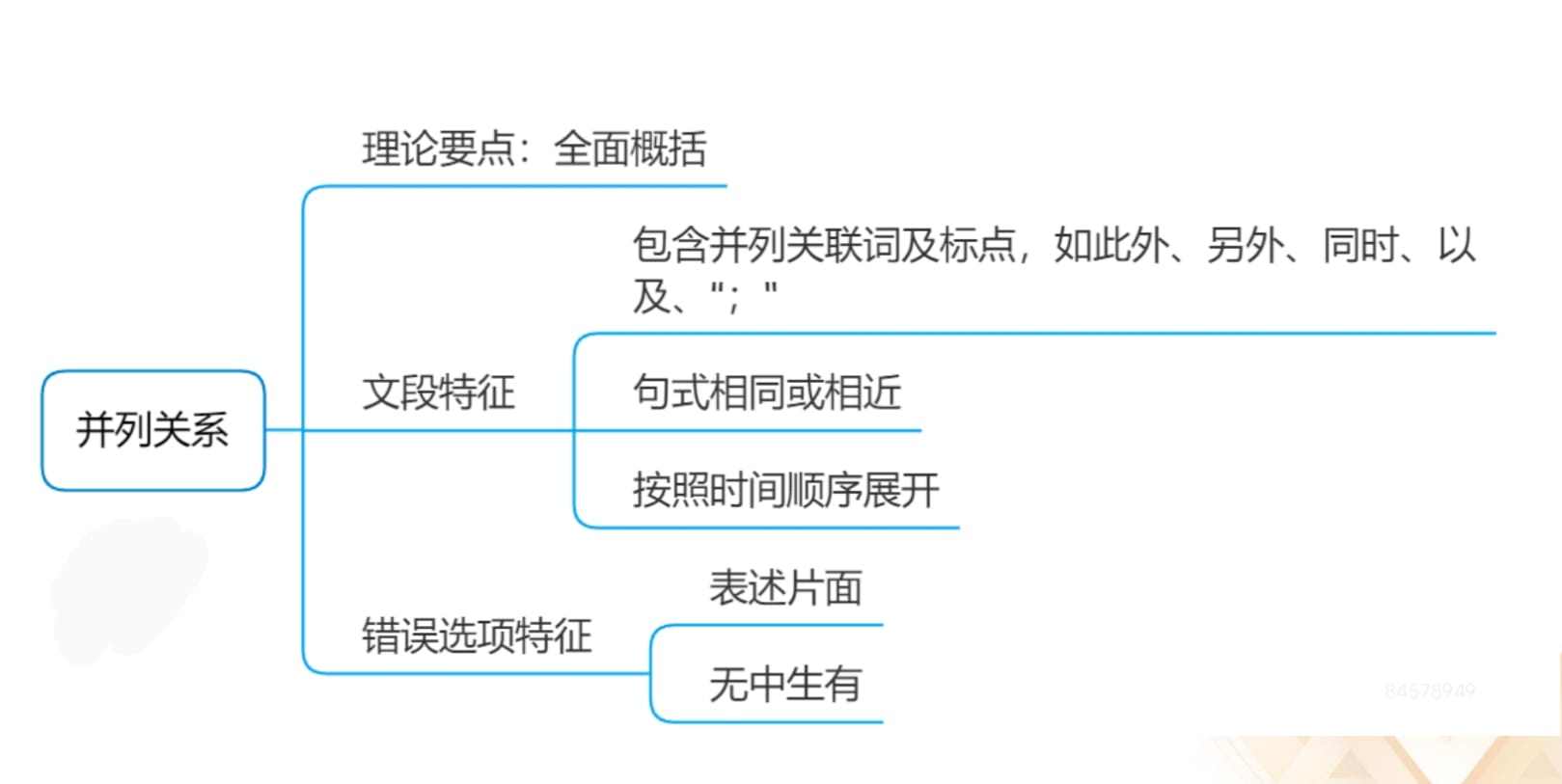

【注意】并列关系:前三种关系,转折之后是重点,结论、对策最重要,都

有明确的重点,而并列关系不分主次、高低,最大的区别:并列关系没有重点,

整个并列文段都是重点。

1.理论要点:需要对文段内容进行全面概括。

2.文段特征:

(1)包含并列关联词及标点,如此外、另外、同时、以及、也、“;”(分

号在语法中起到并列作用),看到这些标志,要做好并列前后的概括

(2)句式相同或相近:类似于排比句式,同样做好全面概括。

(3)按照时间顺序展开:如唐朝、宋朝、明朝等情况,总结为历朝历代/

各朝代。判别并列关系要做到心中有数。

3.错误选项特征:

(1)表述片面:优先选择概括全面的选项,对于概括不全面的选项则不能

选。

(2)无中生有。

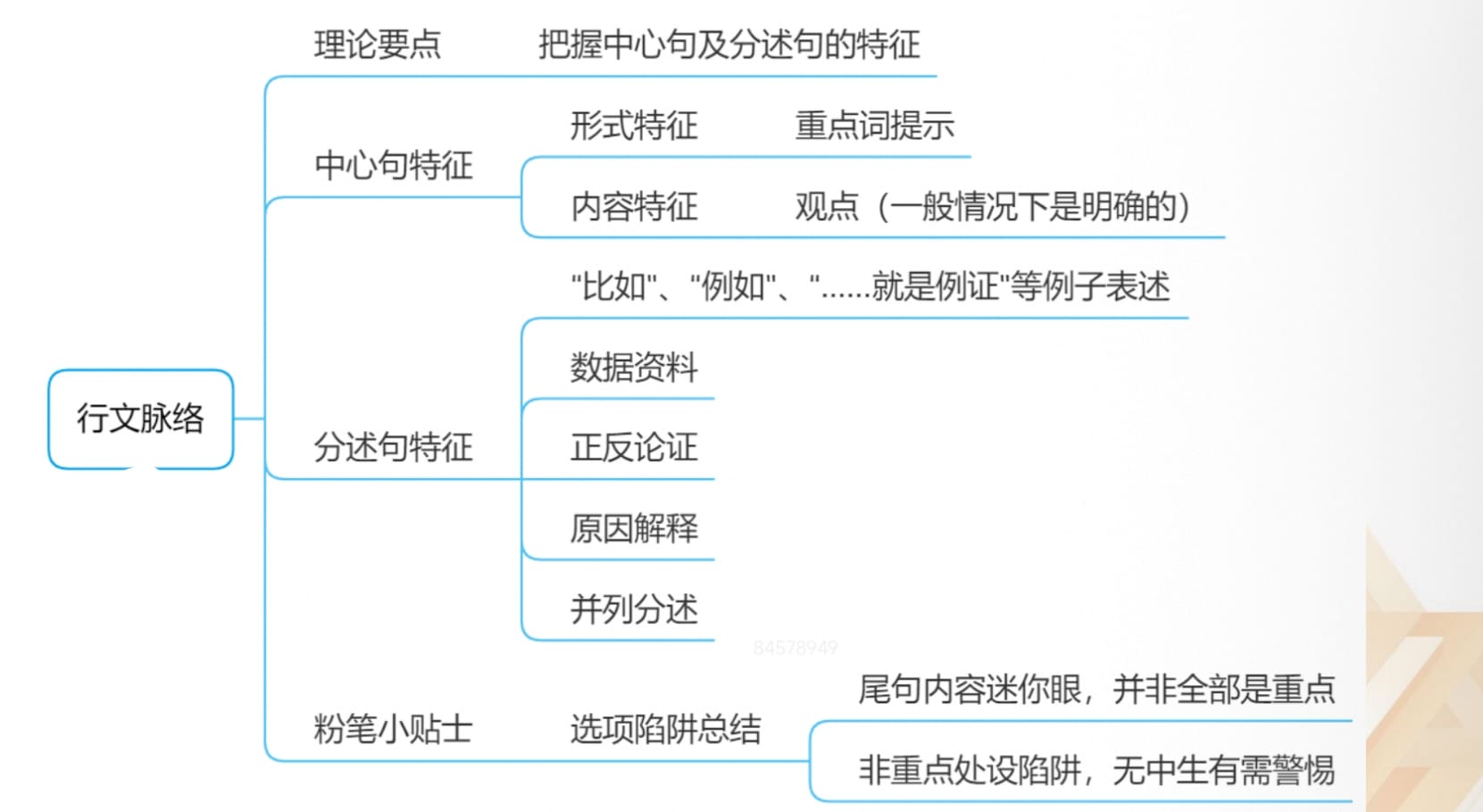

4、行文脉络

1.理论要点:把握中心句及分述句的特征,通过阅读文段,把中心/主旨句

分析到位。

2.中心句特征(常见两个方向):

(1)形式特征:重点词提示内容往往是中心句,如转折词之后是中心,结

论之后是中心,对策是重点。

(2)内容特征:观点,即表明作者观点和思想的话语,一般情况下是明确

的。

3.分述句特征:有的题目比较复杂,无法直接找到中心句,此时看分述句。

分述句是对中心观点的支撑。

(1)比如”、“例如”、“……就是例证”等例子表述,例子对中心主旨

起到论证的作用。我很聪明,比如我语文经常考满分,比如我高考满分上清华、

北大。

(2)数据资料:列出许多数据,对观点起到科学的支撑作用,通过数据阐

述观点的正确项。若文段出现许多数据,并不需要仔细分析、把握,只需要掌握

数据论证的观点即可。

(3)正反论证:比较典型,如之前的例题“有文化自信……没有文化自

信……”即通过正反两方面对中心句进行论证。有同学可能对反面论证存在纠结

和疑问,因为必要条件中,反面论证可以提出对策,而分述句中,反面论证不重

要;“到底什么时候看反面论证,什么时候不看反面论证”。

①问题后面紧跟反面论证,重点看反面论证。

②前面有明确的观点,后面用反面论证进行支撑,此时反面论证不重要,观

点才重要。

(4)原因解释:即解释说明。

(5)并列分述:分为两种情况。

①举例子:例 1、例 2、例 3……可以作为分述句,整体称为并列分述。

②举例论证后又列举数据又进行正面论证,此时,可以把三个方式看成一个

整体,都是分述句,都是为中心句服务。

4.粉笔小贴士:选项陷阱总结。

(1)尾句内容迷你眼,并非全部是重点:大家往往有惯性,容易关注文段

的尾句,尾句不一定重要,要结合文段分析。

(2)非重点处设陷阱,无中生有需警惕:出题人往往喜欢将分述句的观点,

同义替换到选项中,注意规避这些选项;除此之外,若选项在文段中未提及,无

中生有的选项不能选。

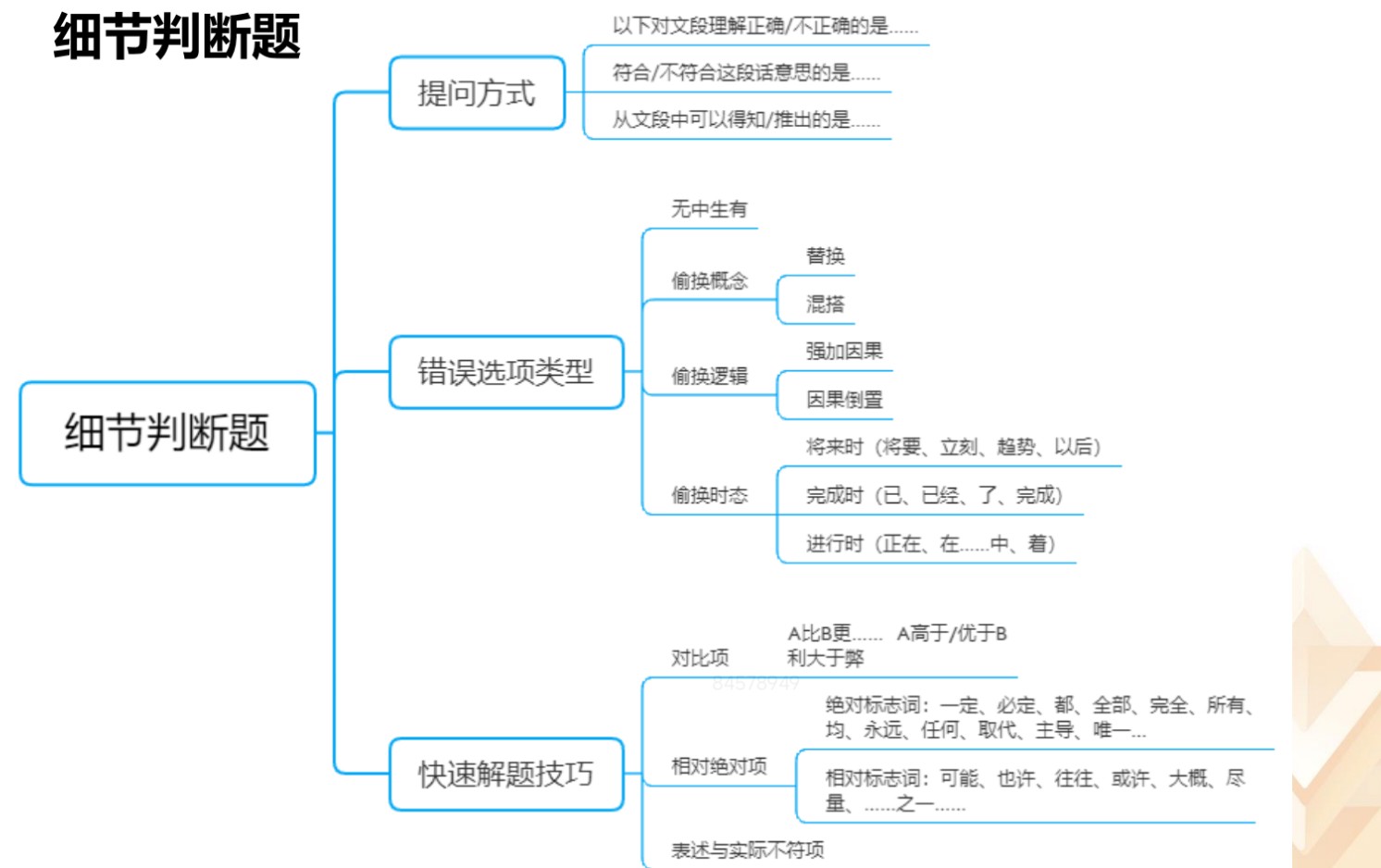

5、细节判断题

1.提问方式:首先从提问方式入手,存在两种情况:选对或选错,注意不要

搞错。

(1)以下对文段理解正确/不正确的是……。

(2)符合/不符合这段话意思的是……。

(3)从文段中可以得知/推出的是……。

2.错误选项类型:选项中若出现逻辑关系,如有 A 才带来 B;出现时态关系,

如现在……过去……,一定要提高警惕,出题人容易挖坑。

(1)无中生有。

(2)偷换概念

①替换。

②混搭。

(3)偷换逻辑:

①强加因果。

②因果倒置。

(4)偷换时态:

①将来时(将要、立刻、趋势、以后)。

②完成时(已、已经、了、完成)。

③进行时(正在、在……中、着)。

3.快速解题技巧:

(1)对比项:A 比 B 更……;A 高于/优于 B;利大于弊,往往作为表述错

误的选项。若题目要求选择正确的选项,可以将对比项放在后面研究;若题目是

选非题,对比项可以优先验证。

(2)相对绝对项:

①绝对标志词(不给自己留退路,把话说死):一定、必定、都、全部、完

全、所有、均、永远、任何、取代、主导、唯一……表述绝对的往往作为错误的

选项。

②相对标志词(比较温和的表述):可能、也许、往往、或许、大概、尽量、……

之一……表述温和的往往作为正确选项。题目要求选择正确的选项,优先验证表

述温和的,要求选择不正确,优先验证表述绝对的选项。

(3)表述与实际不符项:与常识相违背的选项,作为正确选项的概率不高。

二、语句表达

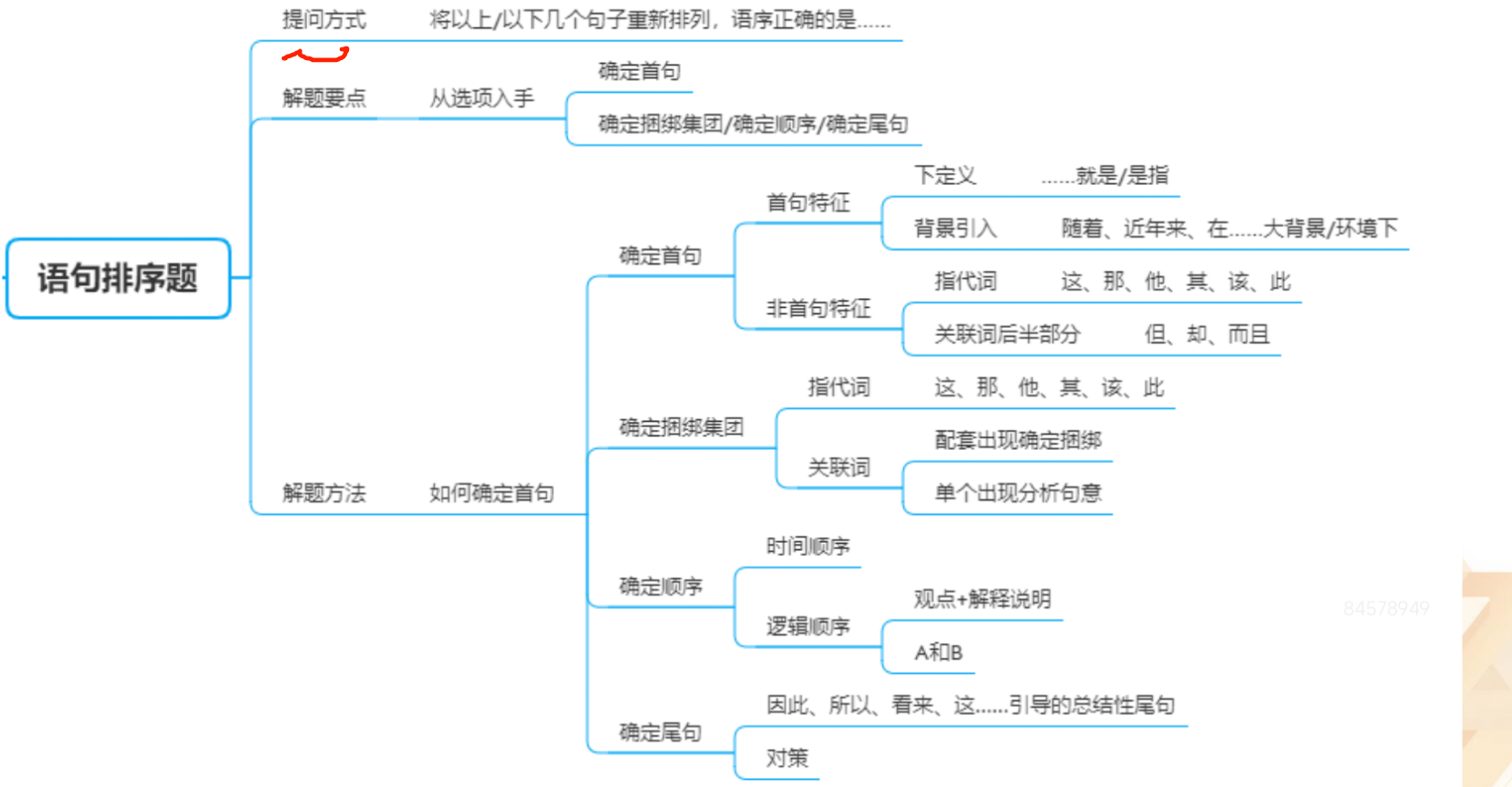

1、语句排序题

1.提问方式(无需过多关注,因为格式非常明确):将以上/以下几个句子

重新排列,语序正确的……,如题目中出现很多序号①②③④等,选项没有文字

都是序号的排列,这种题目就是语句排序题。

2.解题要点:从选项入手。

(1)确定首句:判断哪句话适合做首句,哪句话不适合做首句,有时候通

过判断首句能够直接锁定答案。

(2)若首句不能锁定答案,再确定捆绑集团/确定顺序/确定尾句。

3.解题方法:如何确定首句。

(1)确定首句:凡是能够引出话题的句子都能当首句。

①首句特征:下定义;……就是/是指;背景引入:随着、近年来、……大

背景/环境下。

②非首句特征:凡是成分残缺的都不能作为首句。

a.指代词:这、那、他其该、此。

b.关联词后半部分:但、却、而且。

(2)确定捆绑集团:

①指代词:这、那、他、其、该、此;如指代词在①中,选项中有⑤①和④

①,只需要判断指代对象在⑤和④哪个中即可。

②关联词:如①中出现但,转折前后要相反,选项中有⑤①和④①,看⑤和

④哪个与①的意思相反。

a.配套出现确定捆绑。

b.单个出现分析句意。

(3)确定顺序:

①时间顺序:按照时间发展的先后进行排列,注意:并非所有时间都能排列,

前提是话题一致,如讨论 91 年的美国、95 年的中国、00 年的美国和 01 年的中

国,此时不能按照年份排列,因为话题不一致,可以先讲美国再讲中国。若讲述

91 年、99 年、10 年的中国,直接按照时间顺序排列即可。

②逻辑顺序:观点+解释说明,一定按照先观点后解释说明的顺序排列。A

和 B:提示句子之间的内在逻辑关系,如公务员考试分为笔试和面试,接下来按

照常理先讲笔试再讲面试。当出现 A 和 B 的关系,一句话讲 A,一句话讲 B,一

定是先说 A 后说 B。

(4)确定尾句:

①因此、所以、看来、这……引导的总结性尾句,结论句作为尾句出现,起

到总结作用。

②对策:前面论述问题,结尾给出对策,即提出问题-分析问题-解决问题,

也是常见的行文脉络。现在考试中有一种格式作为尾句特别好,即结论+对策“因

此我们应……”,这种句式作为尾句的概率非常高,是非常完美的尾句。

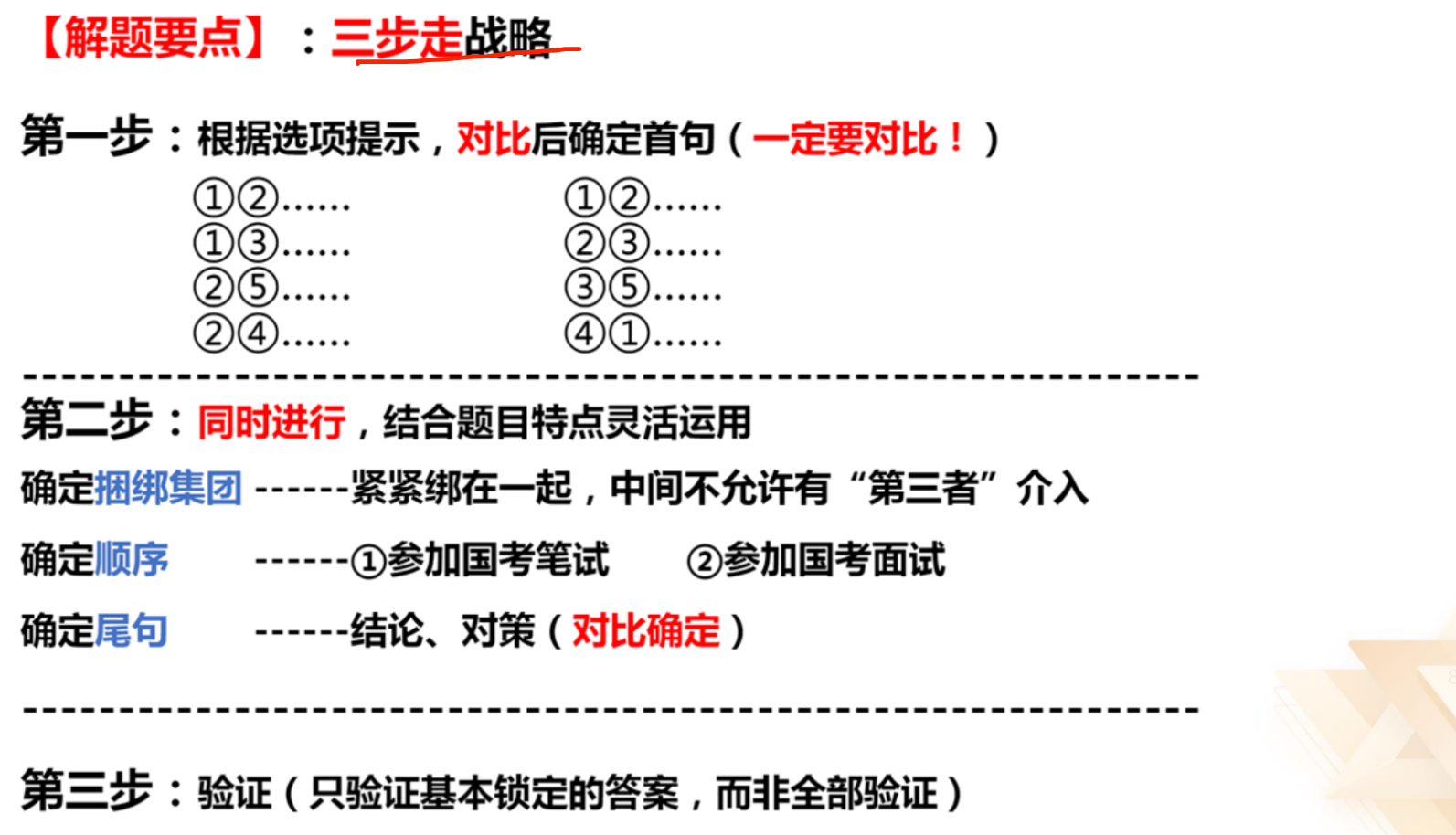

1.第一步结合选项对比确定首句,一定要对比,看哪句话更适合作首句,若

①和②都有首句标志词、都符合首句特征,①为下定义,②也是下定义,对比①

和②哪个更好,假设①是对大自然下定义,②是对大自然中的事物下定义,根据

先讲大自然,再讲大自然的事物的逻辑,①在②之前,优选①作为首句。

2.第二步:同时进行,结合题目特点灵活运用,不要求先后顺序,哪种能用、

哪种明显,就采用哪种方法。

(1)确定捆绑集团:紧紧绑在一起,中间不允许有“第三者”介入。

(2)确定顺序:只是确定两句话谁在前、谁在后,中间是否有句子并不一

定,可加可不加。

(3)确定尾句:结论、对策(对比确定)。

3.第三步:验证,并非所有语句排序题都要验证,如通过确定首句、捆绑集

团/确定尾句,锁定 A 项,通过多种方法确定的答案直接确认即可;若只通过判

断首句就锁定选项,则建议验证,看逻辑是否通顺,是否符合行文脉络,确保做

题严谨性

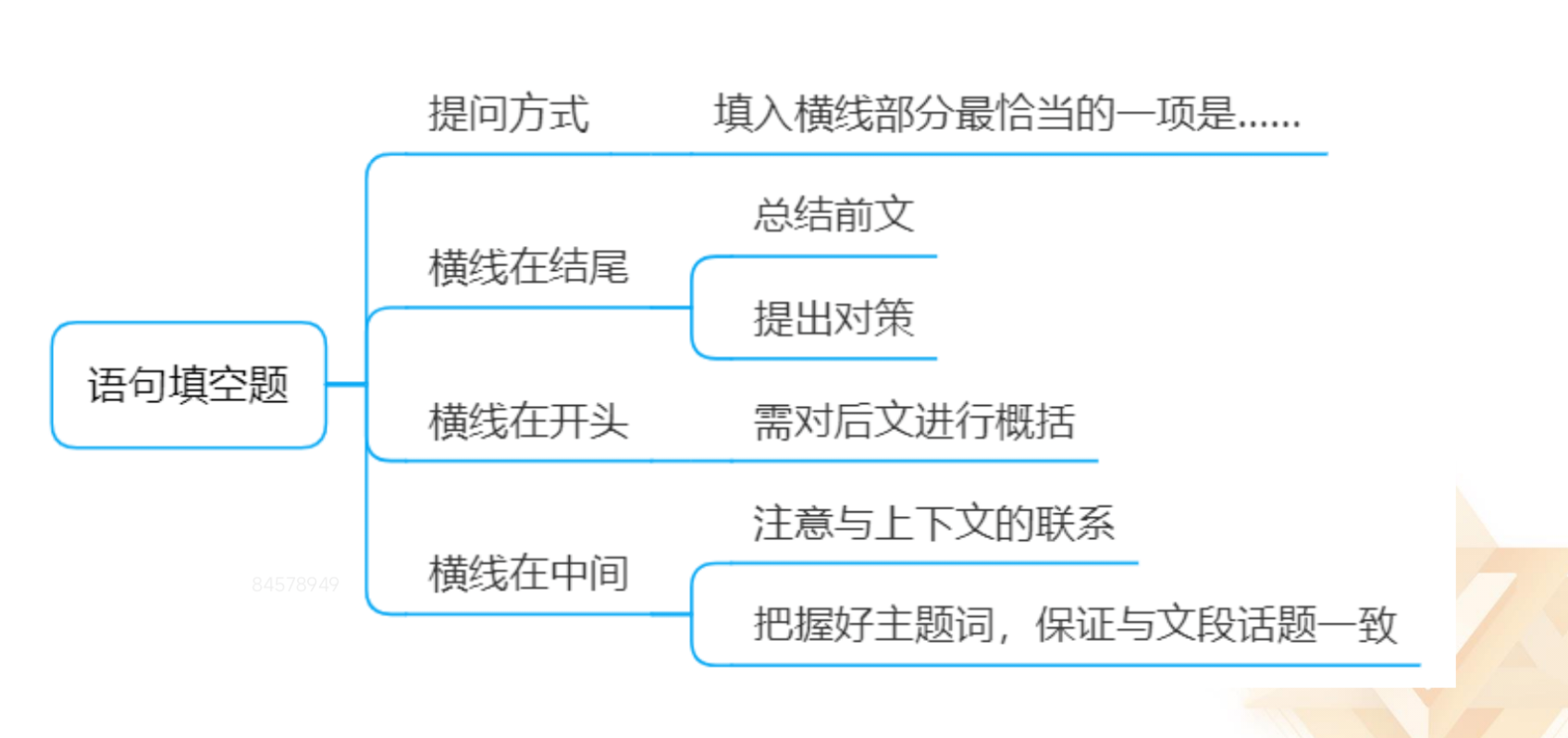

2、语句填空题

1.语句填空题:比较明显,给出文段,文段中有横线,向横线处填入 A、B、

C、D 项,这种填入句子的题目就是语句填空题。根据横线位置不同,分为三种

情况。

(1)横线在结尾:

①总结前文。

②前文有问题,提出对策。

(2)横线在开头:总-分结构,需对后文进行概括。

(3)横线在中间(格外注意):承上启下,注意与上下文的联系。

2.无论横线在哪个位置,都有把握好主题词,保证与文段话题一致。把握主

题词,保证话题一致,对于做语句填空题很关键。

3.横线在尾句还有一种特殊情况需要格外注意,横线不是一个完整的尾句,

而是分句,后面还有一句话,此时不仅要总结前文,还要看另一句话讲的内容,

共同梳理横线处填入的内容。

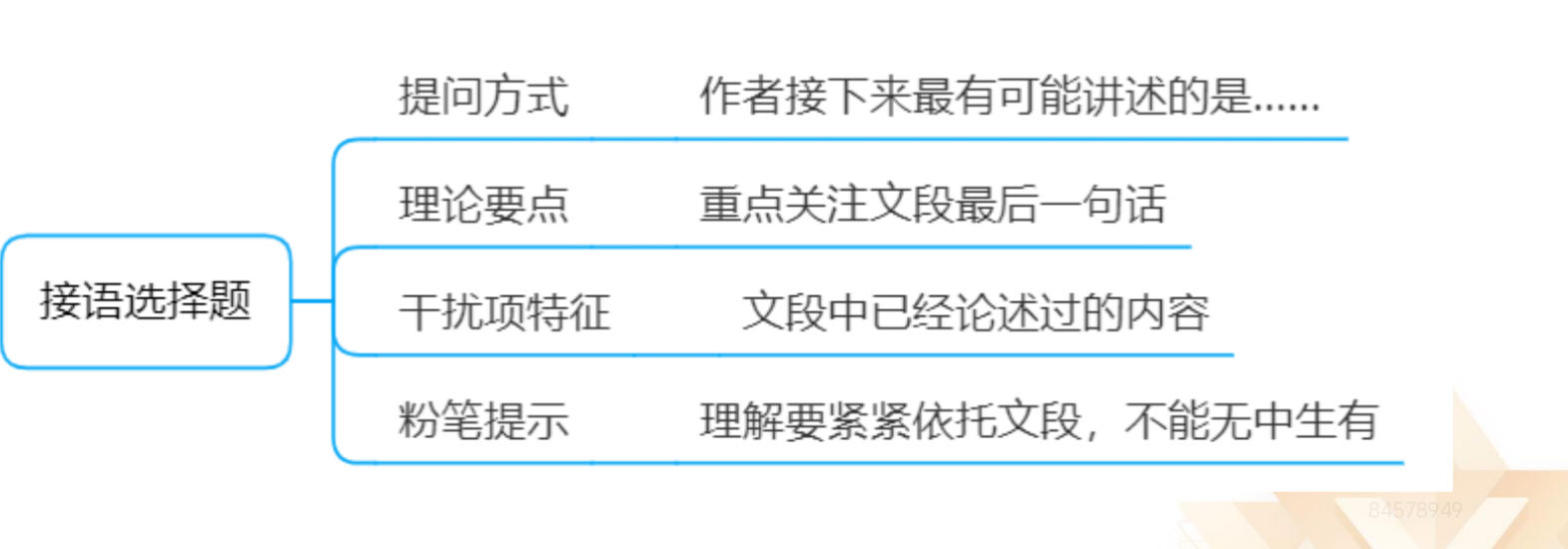

3、结语选择题

1.提问方式:作者接下来最有可能讲述的是……,一定与尾句的关系最紧密,

顺承尾句。中心理解题考查总结概括的能力,而接语选择题考查承接、顺承的能

力。

2.理论要点:重点关注文段最后一句话。

3.干扰项特征:文段中已经论述过的内容,一定不能选。

4.粉笔提示:理解要紧紧依托文段,重点关注文段最后一句话,把握文段尾

句的核心话题,不能无中生有。

三、逻辑填空

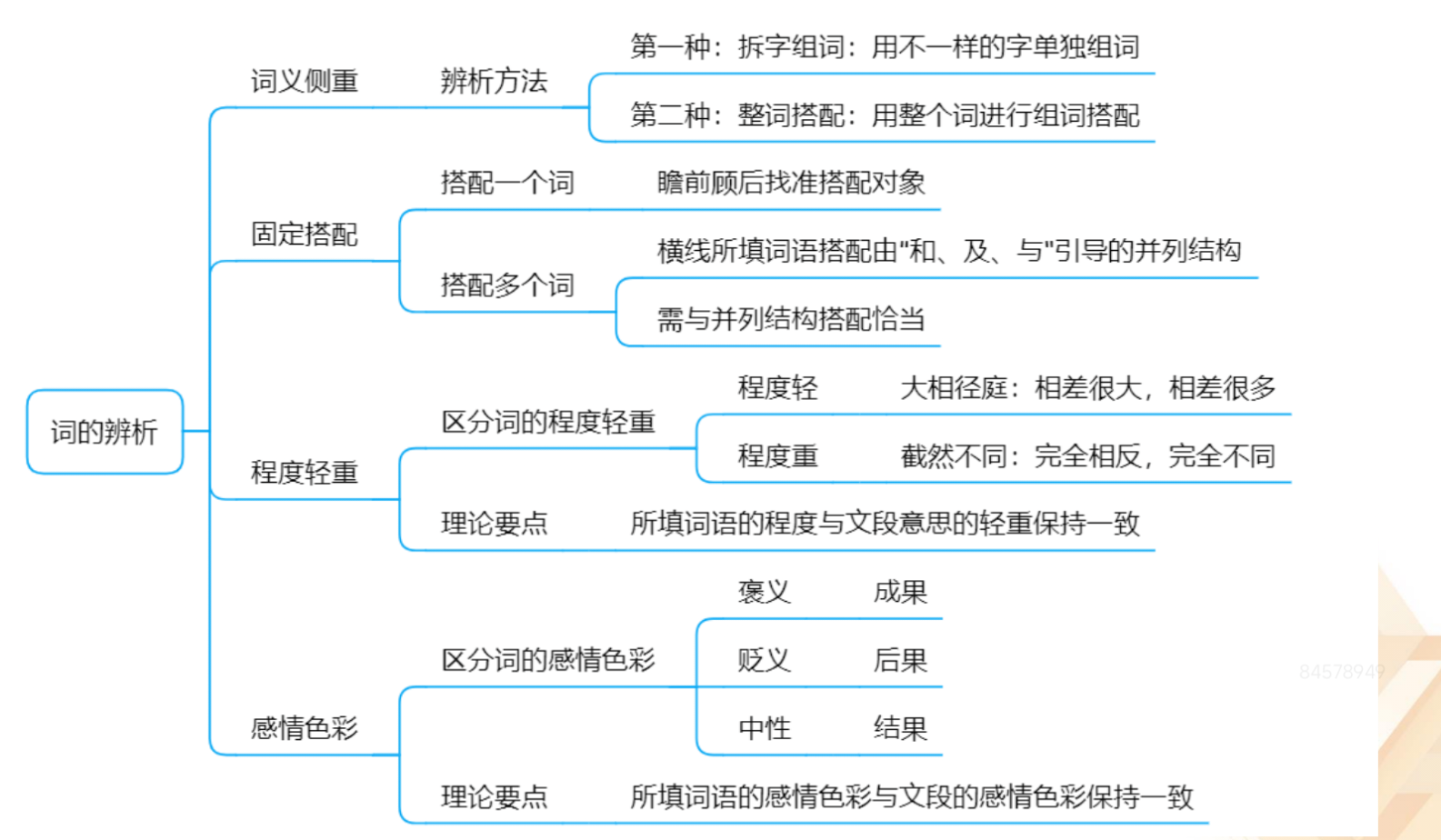

1、词的辨析

1.词义侧重:形近音近词进行辨析,根据细微的不同,把握词语之间的不同,

选择更好匹配文段的选项。辨析方法有两种:

(1)第一种:拆字组词,如“品行”“品性”,区别在于行和性,用不一

样的字单独组词,“行”行为,“性”性格,行为是外在的,性格是内在的,看

文段强调内在还是外在,即可选择。

(2)第二种:整词搭配:遇到不好排除的一组词,不能采用拆字组词,可

以放入常见的语境和搭配中,便于理解词语,如“了然”“安然”,可采用整词

搭配,一目了然(一下子就能看得很清楚,故了然就是指清楚),安然入睡/安

然无恙(安然强调一种外在的安全状态).

2.固定搭配:考查最多,在言语类题目中,或多或少都涉及搭配。

(1)搭配一个词:瞻前顾后找准搭配对象,有些同学有惯性思维,从横线

后面找搭配对象,往往忽略了横线前。注意搭配对象不唯一、不固定,前看看后

望望,找准搭配对象。

(2)搭配多个词(一搭多):

①横线所填词语搭配由“和、及、与”引导的并列结构,同时满足才行。如

搭配“好与坏”,A 项“夸赞”B 项“包容”,则对应 B 项“包容”,搭配好与

坏均可;“夸赞坏”搭配不当,只能夸赞好的,不能夸赞坏的,不符合一搭多的

要求。

②需与并列结构搭配恰当。

(3)热点词搭配:时政热词,如创新驱动、释放改革红利等,积累成语实

词的时候,也要多看时政报告、政府工作文件。

(4)惯用搭配:如大自然一般搭配鬼斧神工。

3.程度轻重和感情色彩放在一起讲解,因为不论程度轻重,还是哪种感情色

彩,都要遵循与文段意思保持一致的原则,文段程度轻就选择程度轻的词语,文

段表述夸赞就选择褒义词。程度轻重和感情色彩做题逻辑相同,与文段意思保持

一致

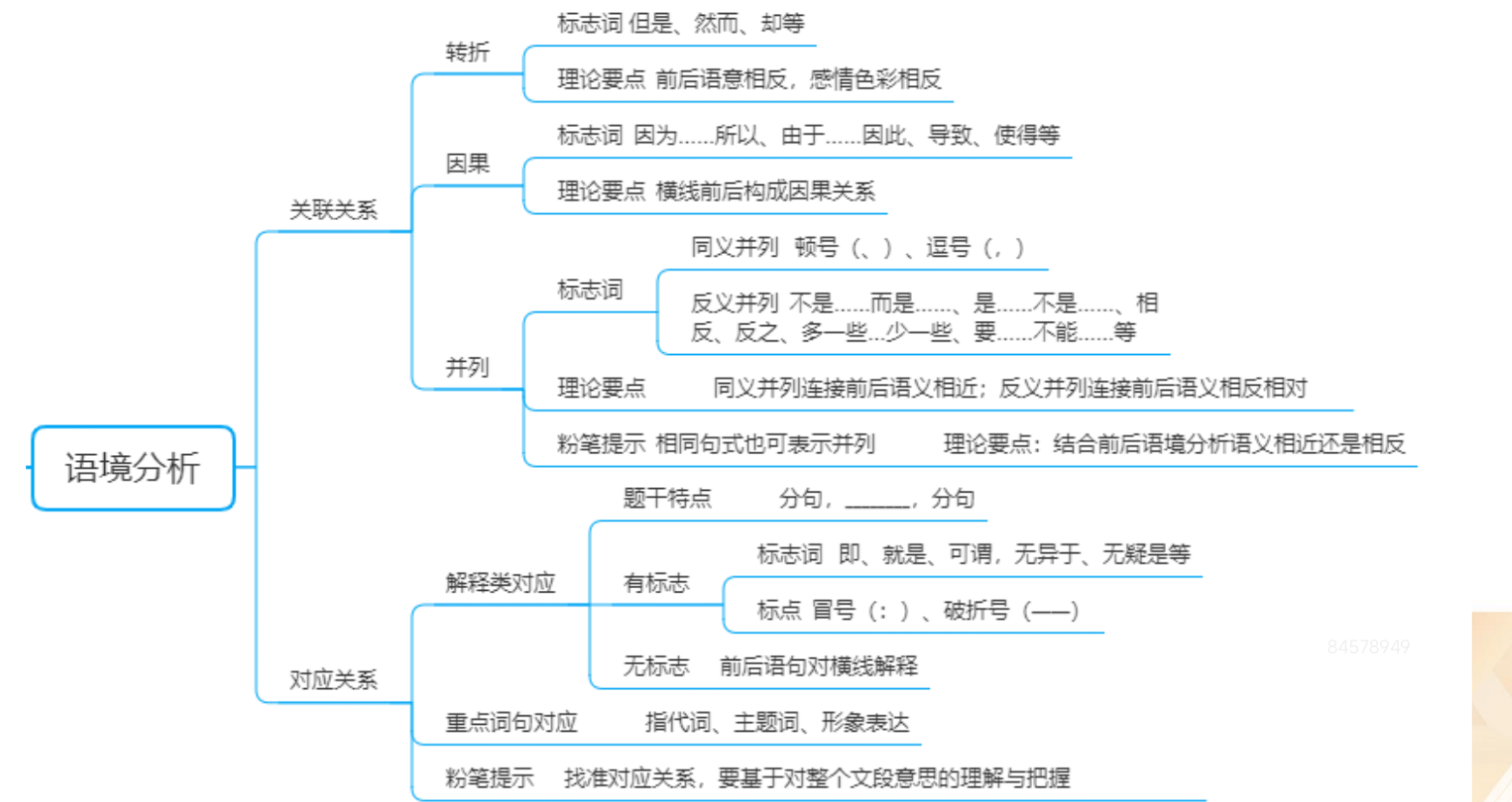

2、语境分析

1.关联关系:

(1)转折:

①标志词:但是、然而、却等,把握关键词,转折前后的语义相反。

②理论要点:前后语意相反,感情色彩相反。

(2)因果:

①标志词:因为……所以、由于……因此、导致、使得等。

②理论要点:横线前后构成因果关系,结合原因分析结果,结合结果反推原

因。

(3)并列(重点):考频较高、变化较多。分为三种:

①同义并列:顿号(、)、逗号(,),横线处填入的词语与前后语义相贴

近。

②反义并列:不是……而是……、是……不是……、相反、反之、多一些……

少一些、要……不能……等,提示横线处前后语义相反。

③理论要点:同义并列连接前后语义相近;反义并列连接前后语义相反相对。

④粉笔提示:相同句式也可表示并列(同义还是反义需要斟酌,可以表示语

义相近,也可以表示语义相反);理论要点:结合前后语境分析语义相近还是相

反,结合前后语句共同分析。

2.对应关系:

(1)解释类对应:考试中非常重要的环节。

①题干特点:分句, ,分句,这种情况可以称为解释类对应。

②有标志:标志词:即、就是、可谓,无异于、无疑是等;标点:冒号(:)、

破折号(——),起到解释说明的标点符号。出现这些标志,一定要打起精神,

横线处填入的内容结合前后文进行理解。

③无标志:分析横线处前后文的含义帮助理解,把握分句进行选择。

(2)重点词句对应:

①指代词(指代的内容能够提供解题线索)、主题词(A、B 项纠结的时候,

进行对比择优的依据,选项内容与文段核心话题是否匹配)、形象表达(当横线

处于双引号中,要考虑形象化表达,放入文中,会显得文段非常生动形象,也是

对比择优的依据)。

②拓展:前后呼应,通过前后的语句提供暗示,告诉横线处体现的大体含义,

帮助我们解决问题;若文段出现的句子比较完整,则完整的句子中,也可能包括

解题方向与线索。

(3)粉笔提示:找准对应关系,要基于对整个文段意思的理解与把握。